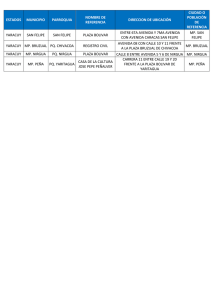

Yaracuy. Municipio Bruzual

Anuncio