Yo no odio. Creo no mentir si digo que, por fortuna, nunca he

Anuncio

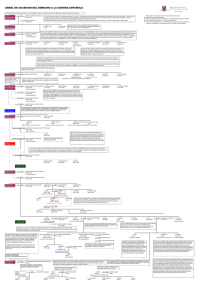

Yo no odio. Creo no mentir si digo que, por fortuna, nunca he conocido ese sentimiento. Lo que conozco bien es el desprecio. Me he visto obligada a recurrir a él con frecuencia por pura supervivencia. Es así, como una superviviente, como me he sentido a lo largo de toda mi vida. El hecho de sobrevivir ha estado justificado por mi obstinada determinación de defender a mis hijos de todas las afrentas y mezquindades de las que fueron víctimas. Esta defensa sin tregua se convirtió, cada vez más, en la triste excusa de mi existencia, como puede leerse en estas memorias. En sus páginas expongo mi verdad; una verdad que, como la de cualquier persona, contará con toda la dosis de subjetividad que se quiera, pero que he expuesto, eso sí, con toda la sinceridad de la que soy capaz. Cuando mis hijos, tan jóvenes, desaparecieron, creí tener al fin derecho a morir. Pero este derecho no era más que un espejismo, una quimera. Luis Alfonso, el hijo de mi hijo Alfonso, quedaría solo o, peor aún, rodeado de personas muy frívolas e ignorantes de la realidad en general y de las circunstancias de mi nieto en particular. Todos nosotros hemos sido tratados muy mal en España. Mientras que en Francia, en la actualidad, Luis Alfonso está considerado por los legitimistas como Su Alteza Real Luis XX, en el país que le vio nacer se le niega hasta el «don». Me refiero a la manera en que la gente se dirige a él. Ya sé que en el Quien es quién en España —al menos en la edición del año 2002— figura como S.A.R. don Luis Alfonso de Borbón, duque de Anjou. Pero para utilizar el título de duque de Cádiz, lo más probable es que deba solicitarlo, aunque pienso que, como ha sufrido tanto y se ha sentido tan poco querido y motivado, no da el paso. No quiere problemas ni posibles malas interpretaciones. Del mismo modo, desde que el general Sabino Fernández Campo abandonó La Zarzuela, yo he pasado de ser la duquesa de Segovia a ser Emanuela Dampierre. Ni tan siquiera me añaden la preposición «de» que corresponde a mi apellido francés, igual que ocurre en el caso del apellido Borbón, también francés, al que sí se le respeta este antecedente. No sé con exactitud si a mi hijo Gonzalo fue el país galo o su propio padre —cuando ejercía como jefe de la Casa de Borbón por ser el primogénito— quien le otorgó el ducado de Aquitania. ¡Y cómo estaba mi hijo, el duque de Aquitania, enterrado en las Descalzas Reales de Madrid! Sus restos mortales yacían allí con el desamor y el desinterés propios de cualquier persona insensible a su fallecimiento. Mi obligación fue luchar a brazo partido para que las tumbas de mis hijos y de mi nieto Francisco, enterrado junto a ellos, tuvieran la dignidad que, tal vez por desidia, les había sido negada. Al morir en Estados Unidos y de manera trágica el anterior Príncipe de Asturias, don Alfonso de Borbón y Battenberg, mi esposo Jaime pasó a ser el primogénito del matrimonio entre el rey don Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia de Battenberg. De ahí que Alfonso, mi hijo, fuera el primogénito del primogénito. Resulta más que dudoso que Jaime tuviera la potestad de renunciar a la Corona, sobre todo de la forma en que lo hizo: para sí mismo y también para sus hijos. Para unos hijos que, todavía, no habían nacido. Existe una razón aún más poderosa que debería haber frenado cualquier rencor o desencuentro familiar. Una vez que Franco lleva a cabo su propia instauración, que no restauración, y don Juan Carlos es el elegido para convertirse en rey de los españoles, ¿dónde está la magnanimidad que siempre se le supone al triunfador? ¿Por qué el temor, convertido en mezquindad, siguió acechando las vidas de Alfonso y Gonzalo? Yo siempre traté de evitar que mis hijos fueran juguetes al servicio de la política. Unas veces lo conseguí y otras no. Ahora he de impedir también que Luis Alfonso, la única responsabilidad que me mantiene en pie, lo pueda llegar a ser. En mi intento de lograrlo, como primera medida debo hacerle partícipe de todo aquello de lo que soy conocedora. Nunca me perdonaría a mí misma fallecer sin haberle puesto al tanto de un largo periodo de la historia de España del que, si no protagonista directa, sí puedo decir que fui testigo privilegiado. Luis Alfonso debe saber que su abuelo Jaime está enterrado como Jaime de Borbón y Battenberg. En su lápida nadie ha ordenado inscribir delante de su nombre la palabra «infante», título al que tienen derecho únicamente aquellos que son hijos de rey. Sin embargo, su hermano don Juan está enterrado también en El Escorial, pero en el Panteón de Reyes y como Juan III. Algo sorprendente, ya que ni la Historia, ni Franco ni su propio hijo tuvieron a bien hacerle subir al trono para convertirlo en rey de España, como en principio, y según todos ellos, le correspondía. A lo largo de mi vida me he sentido novia engañada, mujer humillada, madre y abuela dolida… No obstante, estas memorias no son ni quieren ser un ajuste de cuentas. Si lo fueran, sería un ajuste de cuentas con la Historia, pero no algo personal ni contra nadie en concreto. Sé que mi verdad es dura y descarnada, por tanto tan incómoda como ya sabemos que lo fueron algunos miembros de la familia Borbón. A pesar de ello, espero que mi sinceridad no sea considerada un motivo suficiente como para generar disputas o violencia. Yo no lo quiero. En ningún momento he pensado que mi desahogo pudiera dar pie a sentimientos de mala conciencia. Creo, además, que a mi edad, desde mi precaria salud y mi absoluta soledad, no sería muy ambicioso por mi parte anhelar vivir mis últimos días con cierto sosiego. Ahora bien, si tras leer mi relato alguien se sintiera culpable de las injusticias, arbitrariedades o disgustos sufridos por mis hijos, no seré yo, bajo ningún concepto, quien le haga cambiar tal percepción. Cada cual debe ser responsable de sus actos y, si no lo es, peor para él. Juan, el único, el magnífico heredero —¿quién lo iba a decir?—, no llegó a reinar nunca. La vida, al final, a veces muy al final, acaba por hacer justicia.