1 ANDRÉS PÉREZ, MADERISTA MARIANO AZUELA Presentación

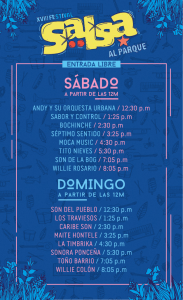

Anuncio