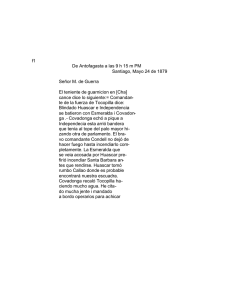

Tocopilla: Entre la Miseria y el Apogeo.

Anuncio