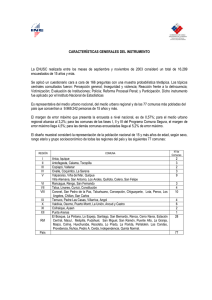

territorios de mayor vulnerabilidad social y educativa de la ciudad

Anuncio