TÍTULO: ENFISEMA LOBAR CONGÉNITO

Anuncio

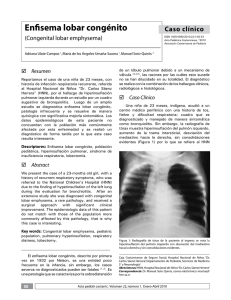

TÍTULO: ENFISEMA LOBAR CONGÉNITO. AUTORes Crisanto Abad Cerulia. José Antonio Santana Santana. Narciso Hernández Rodríguez. Abel Santana Santana. INSTITUCION Hospital Pediátrico Provincial Docente “Eliseo Noel Caamaño”, Matanzas. PALaBRAS CLAVE Enfisema Lobar Congénito. Concepto Se entiende por enfisema lobar congénito la sobre hiperinsuflación, sobre expansión o distensión desde el nacimiento de los espacios aéreos de un segmento pulmonar de uno o más lóbulos de un pulmón normal histológicamente. Epidemiología Uno cada 20 000-30 000 N.V. Varones / Hembras 2:1. 1. Lóbulo superior izquierdo 47% 2. Lóbulo medio derecho 28% 3. Lóbulo superior derecho 20% 4. Lóbulos inferiores 5% La asociación de malformaciones congénitas es común entre un 14% y un 20%, siendo las más comunes el ductus arterioso persistente y defectos del septo interventricular. Etiología La causa exacta es difícil de determinar y no se encuentra una causa aparente en más del 50% de los casos. La mayoría de los casos resulta probablemente de colapso bronquial secundario a menor desarrollo localizado del cartílago bronquial segmentario, el que puede ser hipoplásico y flácido, pero puede estar también ausente. En el resto de los pacientes, puede ser secundario a otras causas de obstrucción bronquial, algunas de ellas potencialmente corregibles con fibrobroncoscopía o con cirugía, como son tapones mucosos, secreciones viscosas, tejido granulatorio, pliegues mucosos redundantes, compresión extrínseca por adenopatías hiliares o cardiopulmonar anómala o masas intratorácicas. 1. Obstrucción bronquial intrínseca (35%). 1.1. Cartílago bronquial anormal. 1.2. Broncomalacia. mediastínicas, vasculatura 1.3. Mucosa redundante. 1.4. Broncoestenosis. 1.5. Atresia bronquial. 1.6. Torsión bronquial. 2. Obstrucción bronquial extrínseca (15%). 2.1. Cardiomegalia. 2.2. Anomalías cardiovasculares congénitas. 2.3. Aneurismas de grandes vasos. 2.4. Vasos anómalos. 2.5. Quistes broncógenos. 2.6. Adenopatías. 3. Fibrosis alveolar. 4. Hipoplasia pulmonar focal. 5. Hiperplasia pulmonar alveolar o lóbulos polialveolares. En los casos de atresia bronquial completa el pulmón comienza a distenderse porque el lóbulo afectado es distendido con aire preveniente de la ventilación colateral a través de los poros de Kohn. La fibrosis alveolar ha sido descrita como un defecto congénito, esta también pude ser adquirida por infección pulmonar en la cual los alvéolos son distendidos produciéndose enfisema lobar. La hipoplasia pulmonar focal debido a disminución del número de ramas bronquiales se caracteriza por un número de alvéolos normales por rama bronquial, pero el número total de alvéolos está disminuido por el menor número de ramas bronquiales. En esta forma de enfisema lo que se observa es una sobre distensión de los alvéolos, esto muestra una imagen de radio transparencia. En el caso de la hiperplasia alveolar focal o lóbulos polialveolares se plantea que la tercera parte de los pacientes con enfisema lobar están asociados con lóbulos polialveolares. Aquí el número de ramas bronquiales es normal pero sin embargo el número de alvéolos por rama bronquial están anormalmente aumentados. Los lóbulos polialvelares pueden comprimir el pulmón sano y producir severo distrés respiratorio. FISIOPATOLOGÍA. En la mayoría de las situaciones el bronquio afectado permite el paso del aire durante la inspiración, sin embargo, durante la expiración el bronquio es ocluido; resultando en un atrapamiento de aire en los alvéolos y sobre expansión de los mismos, lo cual trae consigo ruptura de los tabiques alveolares e intersticial. Este defecto puede afectar un segmento, un lóbulo, o más raramente todo un pulmón. Dependiendo del volumen ocupado por la porción de pulmón sobre expandido el pulmón contralaleral puede ser comprimido por desplazamiento del mediastino hacia el lado sano y la ventilación de este puede estar comprometida también, lo que agrava más aún el proceso. En el pasado el enfisema lobar era considerado un proceso progresivo, que podía producir severa insuficiencia pulmonar y muerte en corto tiempo, sin embargo muchos niños han tenido síntomas leves o ligeros que no progresan y la sobre expansión del lóbulo afectado se mantiene estable y no compromete el pulmón contralateral. Clasificación Myers describió tres grupos clínicos: Grupo I. Enfisema lobar congénito en la infancia. Grupo II. Enfisema lobar congénito sintomático en los niños mayores. Grupo III. Enfisema lobar congénito asintomático (descubierto incidentalmente). Diagnóstico 1. Antecedentes: Aunque algunos autores plantean el diagnóstico ultrasonográfico prenatal como un complementario efectivo, no se logra la certeza de la enfermedad hasta que se realiza la radiografía de tórax postnatal. 2. Cuadro clínico: Suelen manifestarse en el 33% de los casos al nacimiento y el 50% son diagnosticados durante el primer mes de vida. La presentación después de los 6 meses es relativamente infrecuente (5%). La mayoría de los pacientes muestran un distrés respiratorio moderado que se desarrolla en los primeros días de la vida y empeoran con el agrandamiento por la hiperinsuflación lobar, apareciendo cianosis y fallo respiratorio. Las manifestaciones en la niñez tardía son disnea, taquipnea, sibilancias, tos crónica e infecciones recurrentes. En ese pequeño porcentaje de los casos que permanecen asintomáticos, puede ser un hallazgo casual al realizar una radiografía. 2.1. Pueden ser asintomáticos. 2.2. Síntomas y signos. 2.2.1 Disnea. 2.2.2 Cianosis. 2.2.3 Tos. 2.2.4 Insuficiencia o dificultad respiratoria progresiva. 3. Examen Físico (Datos positivos): 3.1. Inspección. 3.1.1 Abombamiento del hemotórax. 3.1.2 Tiraje intercostal, subcostal. 3.1.3 Disminución de la expansibilidad torácica 3.2. Palpación. 3.2.1 Se corrobora lo anterior. 3.3. Percusión. 3.3.1 Hipertimpanismo en la zona afectada. 3.4. Auscultación. 3.4.1 M/V disminuido o abolido del lado afectado. 3.4. 2 Latido cardiaco desviado. 3.4. 3 No estertores. 4. Complementarios: 4.1. Exámenes de laboratorio: No son específicos para el diagnóstico. Dependiendo de la gravedad de la enfermedad, puede encontrarse: 4.1 Gasometría. 4.1.1. Hipoxemia. 4.1.2 Hipercapnia. 4.2. Imagenológicos: 4.2.1. Radiografía simple de tórax (A-P y lateral) 4.2.1.1. Radio transparencia en el campo pulmonar. 4.2.1.2. Imágenes de atelectasias en otros lóbulos. 4.2.1.3. Disminución del diafragma ipsolateral. 4.2.1.4. Desviación mediastinica. 4.2.1.5. Radio transparencia retroesternal por hernia a través del mediastino. 4.2.2. Tomografía axial computarizada: 4.2.2.1 Muestra la radio transparencia del lóbulo hiperinsuflado. 4.2.2.2 Permite valorar la vascularización y el pulmón remanente. 4.2.2.3 Muestra los mismos signos radiológicos ya descritos. 4.2.3. Ecocardiograma. 4.3.3.1 Anomalías cardiacas en el 14 % de los pacientes afectados 4.2.4. Resonancia Magnética Nuclear. 4.3.4.1 Puede ser utilizada para evaluar el aporte vascular del lóbulo involucrado, pero no es empleada de rutina. 4.2.5. Scaning del pulmón con ventilación-percusión con xenón. 4.3.5.1 La ventilación inicialmente está disminuida in el lóbulo afectado, pero al finalizar se aprecia una retención de los isótopos por el atrapamiento de aire en de los alvéolos del lóbulo enfisematoso. 4.3.5.2 Cuando hay atenuación de la vascularización de lóbulo afectado se aprecia disminución de la perfusión del lóbulo distendido. 4.2.6. US prenatal. 4.3.6.1 Muestra un lóbulo distendido y lleno de líquido. 4.3.6.2 La herniación mediastinica puede ser vista. 4.3.6.3 El diagnostico prenatal no es realizado con la misma frecuencia como en otras masas intra pleurales fetales. 4.3.7 Broncografías. 4.3. Endoscópicos: 4.4.1 Broncoscopías. 4.4.1.1 Obstrucción intrínseca. Diagnóstico Diferencial Causas más comunes de radio transparencia en el campo pulmonar en pediatría: 1.1. MAQP. 1.2. Pulmón poliquistico. 1.3. Quiste broncógeno. 1.4. H.D.Q. 1.5. Eventración diafragmática. 1.6. Neumatocele. 1.7. Neumotórax. 1.8. Abscesos pulmonares. Es muy importante el diagnostico diferencial con el neumotórax, la colocación de un tubo de pleurotomía muy frecuentemente resulta en una punción pulmonar y una fístula broncopleural. Tratamiento Es esencialmente quirúrgico. El tratamiento conservador o no operatorio es posible en los casos asintomáticos o con síntomas ligeros pero el la mayoría de estos casos aparecen complicaciones fundamentalmente infecciosas que obligan a tratamiento quirúrgico. Se a señalado que el tratamiento conservador es más exitoso en los pacientes que tienen afectado el lóbulo medio derecho. Anestesia. Las reglas específicas, que debemos consideraren estos procedimientos son: 1. Evitar la sobre distensión del pulmón comprometido, limitando aportar presión positiva bajo mascara y aislándolo. 2. Las alternativas anestésicas son: anestesia general balanceada, y anestesia general combinada con anestesia peridural. Siempre se contraindica el oxido nitroso. 3. Debe tenerse especial cuidado durante la intubación ya que puede agravarse la sintomatología debido a la ruptura del enfisema lo cual condiciona neumotórax a tensión. 4. Se han utilizado técnicas cuyo objetivo fundamental es aislar el pulmón comprometido y evitar las consecuencias hemodinámicas generadas por la compresión y desviación del mediastino por la hiper insuflación. 4.1 Bloqueo bronquial con un catéter de Fogarty. 4.2 Intubación monobronquial. Tratamiento Quirúrgico. 1. Resección segmentaria. 2. Lobectomía. 3. Neumectomía. Técnica quirúrgica. 1. Posición: Decúbito lateral derecho o izquierdo según el caso. 2. Incisión: Toracotomía a nivel del 5to espacio intercostal. 3. Se liberan los ligamentos pulmonares superior e inferior. 4. Para identificar correctamente se le pide al anestesiólogo que colapse el pulmón, una vez que esto sucede el área de enfisema permanece hiperinsuflada. 5. Se secciona la cisura oblicua para exponer la arteria, venas y bronquio para el lóbulo superior en caso del pulmón izquierdo y para el lóbulo medio en caso del pulmón derecho; el lóbulo superior de este último se expone al seccionar la cisura horizontal. 6. Después de ligadas las venas y la arteria se procede a la ligadura del bronquio correspondiente. 7. Se comprueba la salida de aire a través del bronquio y se realiza hemostasia adecuada. 8. Se coloca sonda pleural y se conecta a sello de agua. 9. Cierre por planos. 10. A las 24-48 horas se pinza la sonda pleural y se realiza radiografía de tórax para retirar la misma si se comprueba reexpansión adecuada del pulmón. COMPLICACIONES 1. Las más comunes en este tipo de malformación son las infecciones recurrentes 2. Tos crónica. 3. Neumotórax. 4. Anorexia en el niño pequeño. 5. Excepcionalmente la degeneración maligna en carcinoma espinocelular. SEGUIMIENTO Seguimiento en consulta de Cirugía: 1. Primera consulta a la semana del alta. 2. Luego quincenal hasta el mes y medio de operado. 3. Mensual hasta los tres meses de operado. 4. Cada 2 meses hasta los 6 meses de operado. 5. Trimestral hasta el año. 6. Luego cada 4 o 6 meses en dependencia de la evolución del paciente. Bibliografía consultada 1. Ayed AK, Owayed A. Pulmonary Resection in Infants for Congenital Pulmonary Malformation. Chest. 2003;124:98-101. 2. Hashemzadeh S, Aslanabadi S, Jafari Rouhi AH, Azhough R, Kaleibar NA. Congenital malformations of the lung. Indian J Pediatr 2007;74:192194. 3. Daniel SV. Iatrogenic bronchopleural fistula life-saving in a case of bilateral congenital lobar emphysema. Indian J Pediatr 2004;71:10431043. 4. Lorimier A. Respiratory Problems Related to the Airway and Luna. In O.Neill JA,Jr, Rowe MI, Grosfeld JL, Fonkalsrud EW, Coran AC, Pediatric Surgery. eds. 5ed.St Louis:Mosby Years Book;1998 pp 888890. 5. Berrocal T, Madrid C, Novo S, Gutiérrez J, Arjonilla A, Gómez-León N. Congenital Anomalies of the Tracheobronchial Tree, Lung, and Mediastinum: Embryology, Radiology, and Pathology. Radiographics. 2004 Jan-Feb;24(1):e17. Epub 2003 Nov 10. 6. Powers JE, Counselman FL. Congenital lobar emphysema: tube thoracostomy not the treatment. Pediatr Emerg Care. 2005 Nov;21(11):760-2. 7. Maiya S, Clarke JR, More B, Desai M, Parikh D. Bilateral congenital lobar emphysema: how should we proceed? Pediatr Surg Int. 2005 Aug;21(8):659-61. Epub 2005 Oct 13. 8. Clubley E, England RJ, Cullinane C, Crabbe DC. Ball valve obstruction of a bronchus causing lobar emphysema in a neonate. Pediatr Surg Int. 2007 Jan 6. 9. Dogan OF, Duman U, Yorgancloglu C, Boke E. Spontaneous regression of left upper lobe emphysema after division of large ductus arteriosus in an infant. Turk J Pediatr. 2006 Jul-Sep;48(3):269-71. 10. Kuroda T, Morikawa N, Kitano Y, Sago H, Hayashi S, Honna T, Saeki M. Clinicopathologic assessment of prenatally diagnosed lung diseases. J Pediatr Surg. 2006 Dec;41(12):2028-31. 11. Mei-Zahav M, Konen O, Manson D, Langer JC. Is congenital lobar emphysema a surgical disease? J Pediatr Surg. 2006 Jun;41(6):1058-61. 12. Stanton M, Davenport M. Management of congenital lung lesions. Early Hum Dev. 2006 May;82(5):289-95. Epub 2006 Apr 3. 13. Dogan R, Dogan OF, Yilmaz M, Demircin M, Pasaoglu I, Kiper N, Ozcelik U, Boke E. Surgical management of infants with congenital lobar emphysema and concomitant congenital heart disease. Heart Surg Forum. 2004;7(6):E644-9. 14. Ozcelik U, Gocmen A, Kiper N, Dogru D, Dilber E, Yalcin EG. Congenital lobar emphysema: evaluation and long-term follow-up of thirty cases at a single center. Pediatr Pulmonol. 2003 May;35(5):384-91. 15. Olutoye OO, Coleman BG, Hubbard AM, Adzick NS. Prenatal diagnosis and management of congenital lobar emphysema. J Pediatr Surg. 2000 May;35(5):792-5. 16. Aldunate M. Malformaciones pulmonares congénitas. Rev. chil. pediatr. v.72 n.1 Santiago ene. 2001.