El gap de inexportabilidad en la economía española

Anuncio

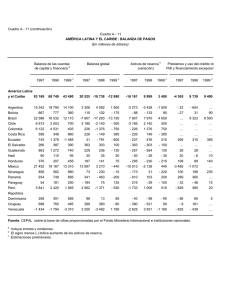

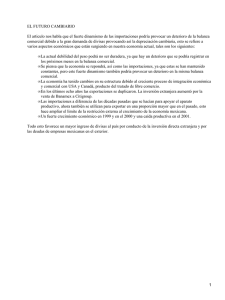

EL GAP DE INEXPORTABILIDAD EN LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA: UN ANÁLISIS EN EL PLAZO MUY LARGO (1959 a 2001) Julio G. Sequeiros Tizón 1 Marta M. Fernández Redondo 2 En la literatura sobre el comercio exterior de España durante las décadas de los sesenta a ochenta ya es común referirse a España como una economía muy protegida frente al exterior –cuasi autárquica- y la más cerrada del contexto OCDE. Varios argumentos se aducen en la defensa de esta proposición, todos ellos contundentes. En primer lugar, los derechos arancelarios eran, en España, el doble o más del doble, del valor alcanzado por sus principales socios comerciales, casi todos éstos embarcados ya en la aventura comunitaria desde 1958 en adelante. Además de unos aranceles muy elevados, las crestas arancelarias eran muy abundantes y los contingentes a la importación (tanto en valor como en cantidades) eran frecuentes. En segundo lugar, el sistema fiscal en frontera era peculiarmente español: el desaparecido Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores funcionaba como un arancel añadido ya que estaba definido sobre la sobrevaloración de la presión fiscal interna y, además, se modificaba frecuentemente, según fueran las presiones en uno u otro sentido. De forma simétrica, la Desgravación fiscal en frontera llegaba a funcionar, en la práctica, como un sistema de subvenciones encubiertas a la exportación. 1 Catedrático de Estructura Económica en la Universidade da Coruña. Agradecemos muy cordialmente a la Xunta de Galicia la Ayuda a la Investigación PGIDT00PX110003PR que ha hecho financieramente posible este trabajo. Para cualquier comentario puede dirigirse el lector a [email protected] 2 Doctor en CC. Económicas y Profesor Titular de Escuela Universitaria de Estructura Económica en la Universidade da Coruña. Para cualquier comentario dirigirse a [email protected] 2 En tercer lugar, el sector estaba sometido a unos regímenes comerciales en los cuales el comercio <libre> ha ido ganando terreno –y perdiéndolo- a lo largo de todo el periodo que abarca desde 1959 a 1986. Todos estos argumentos, y algunos más que se pueden añadir, se completaban con la evidencia empírica en el sentido de que los coeficientes de apertura al exterior del comercio español (Exportaciones de bienes con relación al P.I.B., por ejemplo) eran de los más bajos de entre los países europeos. En estas páginas pretendemos adelantar algunas reflexiones cuyo objetivo es relativizar los planteamientos anteriores y, en cualquier caso, encontrarles el sentido que necesariamente tienen que tener. Se trata de adelantar una línea de investigación que, financiada por la Xunta de Galicia, trata de estudiar el comportamiento comercial de las CC.AA. españolas en el largo plazo. 1. Las hipótesis de partida. En este trabajo asumimos como punto de partida la tesis de que la tasa de cambio, en el medio/largo plazo, está definida a un nivel que equilibra la Balanza de Pagos. Si esto es así, en un país en el cual la Balanza de Pagos coincide con la Balanza Comercial (ésto es, las otras posiciones de la Balanza de Pagos no registran movimientos), la tasa de cambio de equilibrio de la Balanza de Pagos coincide con la tasa de cambio de equilibrio de la Balanza Comercial. Otro caso distinto es aquel en el cual –como en España y en la periferia europea en general- la Balanza Comercial arroja déficits crónicos, déficits que se compensan con los excedentes de las otras Sub Balanzas. En estos casos, la tasa de cambio de mercado (TCpm) equilibra la Balanza de Pagos en su conjunto y es compatible con desequilibrios en la Balanza Comercial y con excedentes en las Sub Balanzas restantes. Apurando este razonamiento, podemos decir que la TCpm está definida a un nivel que provoca déficit comercial y excedente en el resto, esto es, la TCpm es una de las principales responsables del déficit comercial al estar devaluada respecto de lo que sería la tasa de cambio de equilibrio de la Balanza Comercial en sentido estricto. Este 3 mismo planteamiento, aunque expresado de otras maneras, es el que se estuvo esgrimiendo en España desde inicios de los años sesenta hasta, si se nos apura, la determinación del tipo de cambio irreversible frente al Euro (las famosas 166,386 Pesetas por Euro). En definitiva, un U$D barato favorecía las importaciones y convertía la producción nacional en inexportable. El resto (los aranceles, contingentes, particularidades fiscales, etc.) era, todo ello en su conjunto, pura compensación. 2. Una aproximación cuantitativa. Para simplificar los cálculos vamos a suponer el mundo como un conjunto de dos países (España y Resto del Mundo) y que la moneda de transacción es el U$D. En este contexto se define el concepto de tasa de cambio de equilibrio de la balanza comercial (TCbc) como la tasa que, todo el resto igual y con los U$D obtenidos de la exportación a precios de mercado, permitiría financiar la totalidad de las importaciones. En consecuencia: TCbc = Im portacione s( pts ) Exportacio nes ( pts ) PtasU $ D Antes de adentrarnos en el análisis de los resultados quisiéramos advertir de que esta tasa de equilibrio de la balanza comercial (TCbc) está definida ex-post, es decir, define el gap existente entre las dos tasas de cambio, descontando ya la compensación del proteccionismo español de cada época. Un método más correcto sería calcular la TCbc sobre las importaciones y exportaciones que hubiera habido en España a la tasa de cambio de mercado, en una situación (como en la actual) de mercado liberalizado cuasi en su totalidad. Evidentemente esto último no es posible. Los estudios basados en los análisis del anti mundo están todavía en estadios muy iniciales.3 3 Por ejemplo, ¿Cuál sería el valor de las importaciones españolas en 1964 con el U$D a 60 Ptas y con el mercado español totalmente liberalizado?. Difícil respuesta. Lo que sí sabemos es, ex post, el valor de las importaciones que ha realizado España, con el U$D al precio que tenía (60 Pesetas), después de haber funcionado toda la serie de mecanismos administrativos y cargas fiscales que tenían por objeto limitar las importaciones. 4 Una segunda consideración se refiere al hecho de que la tasa de cambio de equilibrio de la balanza comercial, tal y como la hemos definido, puede expresarse en términos de la inversa de la tasa de cobertura (Export/Import) multiplicada por la TCpm del U$D. En este sentido, lógicamente la tasa de cobertura nos está indicando la diferencia relativa entre las dos tasas. Una tercera consideración tiene que ver con el periodo en estudio. Arrancamos de 1959 porque este es el primer año para el cual disponemos del comercio exterior de España expresado en Pesetas4. Desde 1922 y hasta 1958 inclusive el comercio exterior de España viene expresado en Pesetas-Oro, divisa de compleja traslación a PesetasPapel, sobre todo desde 1940 en adelante. En este sentido, entre enero de 1959 y diciembre de 2001 el comercio exterior de España ha pasado por diversos marcos institucionales. La evolución que sigue el comercio exterior español se podría resumir, muy grosso modo, en una intervención estatal sobre el sector cuasi absoluta en las primeras décadas hasta una liberalización total desde los años noventa en adelante, una vez finalizado el periodo transitorio de adhesión a la Unión Europea. 3. Resultados El Gráfico No.1 recoge, con datos anuales y mensuales, el curso de la cotización del U$D expresada en Pesetas (precios de mercado) y la tasa de cambio estimada para el equilibrio comercial, y el Gráfico No.2 recoge la diferencia entre ambas (también con datos anuales y mensuales). Como queda de manifiesto, la infravaloración del U$D respecto de la cotización estimada de equilibrio comercial ha sido muy importante en las primeras décadas del periodo aunque la tendencia a largo plazo es decreciente. Esta infravaloración alcanza valores del cincuenta por ciento o más hasta mediados de la década de los años setenta (coincidiendo con el desarrollismo español), infravaloración que ya descuenta, como se ha comentado anteriormente, el efecto de los mecanismos institucionales destinados al control de la corriente importadora. 4 INE: Boletín mensual de Estadística, 1959 y ss. Madrid (edición informatizada Base de Datos TEMPUS) 5 Gráfico nº 1. Cotización del U$D en Pesetas (pm) y la tasa de cambio estimada para el equilibrio comercial (datos anuales y mensuales) 300 250 Dólar PM dólar E C 200 150 100 50 0 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 300 250 200 150 100 U$D P.M. 50 U$D E C 0 1959 1963 1967 1971 Fuente: I.N.E. Base de Datos TEMPUS 1975 1979 1983 1987 11 per. media 1995 1999 móvil (U$D E C) 1991 6 Gráfico nº 2. Porcentaje de infravaloración del U$D respecto de su precio de equilibrio en la Balanza Comercial de España (datos anuales y mensuales) 75 60 45 30 15 0 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1975 1980 1985 1990 1995 1999 100 80 60 40 20 0 1960 1965 1970 -20 -40 Fuente: I.N.E. Base de Datos TEMPUS 2000 7 En los últimos años del periodo esta infravaloración disminuye a niveles de un 25 por ciento reflejando ya, de una manera más nítida, la infravaloración del U$D respecto a la tasa de cambio de equilibrio de la balanza comercial en un régimen de comercio liberalizado en su práctica totalidad. Los efectos del dólar barato sobre el comercio exterior –y la economía española en general—son complejos y múltiples. En primer lugar, ―gracias a la existencia de otras partidas compensadoras a nivel de Balanza de Pagos, el gobierno español no se ha visto precisado a realizar devaluaciones para hacer más competitivas las exportaciones y llegar a una balanza comercial más equilibrada. Tal hecho ha abaratado las importaciones precisas para asegurar la continuidad del proceso de aprovisionamiento y equipamiento español y una mayor tasa de desarrollo que la factible si se hubiera tenido que forzar el equilibrio comercial, pero, por otra parte, ha creado una situación de subdesarrollo estructural relativo caracterizado por una gran debilidad exportadora y una menor participación de los bienes comerciados internacionalmente en el PNB‖ 5 Un análisis más en detalle nos llevaría a considerar que ―los efectos del mantenimiento de un tipo de cambio sobrevaluado en relación a lo que hubiera sido el cambio de equilibrio si hubiera tenido que llegarse a una balanza de pagos sin déficit comercial apreciable son diversos. Entre otros cabe citar: a) Por una parte se facilita una industrialización acelerada sin que las empresas tengan que soportar unos costes muy encarecidos a la hora de pagar –en Pesetas- el equivalente en divisas de la maquinaria y bienes de equipo que compran en el extranjero. (...). b) Por otra parte, un tipo de cambio así induce a un desarrollo de tipo que puede calificarse de tendencia autárquica. (...)‖ 6 5 Tomado de Granell, F.; ―La importancia del comercio exterior para el desarrollo económico de España‖ en Información Comercial Española. Nov. 1979. 6 Tomado de Granell, F.; ―El déficit de la balanza de comercio y el subdesarrollo estructural relativo de la economía española‖ en Moneda y Crédito, No.116. Marzo, 1971. 8 En definitiva, y en nuestra opinión, los resultados que aquí se exponen introducen matices y detalles importantes a la hora de analizar el proteccionismo español de la época. En cierto sentido, las barreras al comercio (fiscales, administrativas, etc.) no eran más que un elemento de compensación a una tasa de cambio de mercado que se mantenía muy sobrevalorada al respecto de lo que sería la tasa de cambio que equilibraría la balanza comercial. El Gráfico No.3 recoge la tasa de cobertura del comercio exterior de España y la apertura al exterior de la economía nacional. La apertura al exterior está calculada sobre el Valor Total de la Producción Comercializable (VTPC) 7 concepto que incluye el Valor Añadido y la producción de bienes intermedios, ya que los tráficos exteriores incluyen productos finales y productos intermedios. Este mismo gráfico incluye el saldo comercial en porcentaje del PIB c.f. y nos muestra cómo el déficit comercial está estabilizado durante todo el periodo sobre un cinco por ciento del PIB. Este porcentaje ha sido casi siempre fácilmente compensable con los excedentes de las otras balanzas, hasta tal punto que, para bastantes ejercicios a lo largo de estos años, los ingresos por turismo superaron los ingresos por exportaciones de bienes. 7 Los datos han sido tomados de Fundación BBV; Renta Nacional de España y su distribución provincial. Serie Homegénea. Años 1955 a 1993 y avances 1994 a 1997. Tomo I. Madrid, 1999. Fundación BBVA; Renta Nacional de España y su distribución provincial. Año 1995 y avances 1996 a 1999. Madrid, 2000. 9 Gráfico nº 3. Tasa de cobertura del comercio exterior de España y la apertura al exterior de la economía nacional Tasa de Cobertura del comercio exterior de España: Datos mensuales. 150 125 100 75 50 25 0 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 Apertura al exterior de España y magnitud del déficit 45 Import / VTPC Export / VTPC Saldo / PIBcf 30 15 0 1959 1964 1969 1974 1979 -15 Fuente: Fundación BBV (1999) y Fundación BBVA (2000) 1984 1989 1994 1999 10 Referencias bibliográficas. Baldwin, R.; Trade, growth and the balance of payments. Ed. Rand MacNally. Chicago, 1971. Fundación BBV; Renta Nacional de España y su distribución provincial. Serie Homogénea. Años 1955 a 1993 y avances 1994 a 1997. Tomo I. Madrid, 1999. Fundación BBVA; Renta Nacional de España y su distribución provincial. Años 1995 y avances 1996 a 1997. Tomo I. Madrid, 1999. Granell, F.; ―La importancia del comercio exterior para el desarrollo económico de España‖ en Información Comercial Española. Nov. 1979. Granell, F.; ―El déficit de la balanza de comercio y el subdesarrollo estructural relativo de la economía española‖ en Moneda y Crédito, No.116. Marzo, 1971. Fontela, E.; Commerce Extérieur et Développement Économique. L’Espagne, cas particulier. Ed. Droz. Ginebra, 1962. Hisrchman, A.; National power and the structure of foreing trade. UCLA Press. Berkeley, 1945. I.N.E.; Boletín mensual de Estadística, 1959 y ss. Madrid (edición informatizada Base de Datos TEMPUS) Linder, S.; An essay on trade and transformation. Ed. John Wiley and Sons. New york, 1961. Linder, S.; Teoría del comercio y política comercial para el desarrollo. Ed. Fondo de Cultura Económica. México, 1969 MacCombie, J. y Thirlwall, A.; Economic growth and the Balance of payments constraints. Ed. St. Martin’s Press. New York, 1994. Thirlwall, A.; Financing economic development. Ed. MacMilan. Londres, 1976.