Estructura de las explotaciones

Anuncio

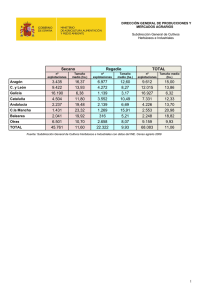

EXCMO CABILDO INSULAR DE TENERIFE SERVICIO TÉCNICO DE AGROINDUSTRIAS E INFRAESTRUCTURA RURAL ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN TENERIFE Enero 2012 Fernando LÓPEZ-MANZANARES FERNÁNDEZ Noel MACHÍN BARROSO Índice 1 Introducción y objetivos _______________________________________ 4 2 Información de partida ________________________________________ 4 2.1 Tamaño de las explotaciones ______________________________________ 4 2.2 Influencia de la orografía_________________________________________ 6 2.3 Accesibilidad de las explotaciones __________________________________ 8 2.4 Proximidad a usos urbanos _______________________________________ 9 2.5 Agricultura a tiempo parcial______________________________________ 10 2.6 Estructura del abandono agrícola _________________________________ 12 2.7 Espacios agrarios ______________________________________________ 14 3 Reflexiones finales __________________________________________ 17 4 Referencias ________________________________________________ 18 ESTRUCTURA DE LA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN TENERIFE 1 Introducción y objetivos La agricultura es una actividad fuertemente ligada al territorio. Las características orográficas influyen de manera decisiva en la morfología de las explotaciones agrícolas, y en sus necesidades de infraestructuras y servicios. La distribución de la propiedad del suelo condiciona igualmente los aspectos funcionales de la actividad. Estos parámetros tienen un indudable interés descriptivo que justifica su análisis. Además, la regulación que ejercen los instrumentos de ordenación sobre la agricultura se apoya a menudo en ellos, por lo que su conocimiento es relevante de cara a la regulación normativa de la actividad. El objetivo de este documento es analizar la estructura de las explotaciones agrícolas de la isla desde este doble punto de vista, el meramente descriptivo, y el de su toma en consideración como base para los criterios de planeamiento. 2 Información de partida Los parámetros de mayor repercusión para nuestros objetivos están directamente ligados al concepto de explotación agrícola. Otros sólo pueden ser analizados a un nivel inferior, de parcela catastral o de recinto cultivado. En este análisis se emplean diversas fuentes que, aunque no todas aportan datos a nivel de explotación, se complementan ofreciendo un conjunto de información coherente: - Catastro de Rústica: permite una aproximación a la estructura de la propiedad del suelo rústico a nivel de parcela, sin llegar por tanto a las explotaciones. Abarca la mayoría del suelo agrícola de la isla, a excepción de las explotaciones localizadas en suelo urbano. - Encuesta Rural de Tenerife (2006): es una fuente de ámbito insular, y aporta datos sobre las características de las explotaciones, entre otros el promedio de parcelas catastrales que conforman una explotación. - Mapa de cultivos (2007/2008): cuantifica y localiza los cultivos sobre el territorio, aportando información sobre superficies medias de recintos cultivados que, sin alcanzar el nivel de explotaciones, complementa las otras fuentes. 2.1 Tamaño de las explotaciones Es obvio que la escala territorial de la isla y su orografía son incompatibles con las grandes explotaciones propias de terrenos continentales. Desde este punto de vista, las explotaciones de Tenerife son comparativamente pequeñas. En clave local, predomina la desigualdad en el tamaño medio de las explotaciones. La importancia del minifundio admite valoraciones distintas según se analice respecto al número de explotaciones o respecto a la superficie agrícola que representa. En la siguiente tabla se muestran ambas proporciones en rangos de superficie agrícola útil (SAU), según dos fuentes de información: por un lado, los datos para Canarias de la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas del 4 ESTRUCTURA DE LA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN TENERIFE INE; por otro, los datos insulares de la Encuesta Rural de Tenerife, cuyo trabajo de campo corresponde al año 2006. Canarias(1) SAU por explotación (Ha) % respecto al nº de explotaciones Tenerife(2) % respecto a la SAU total % respecto al nº de encuestas % respecto a la SAU total SAU < 1 Ha 28 3 72,94 14 1 < SAU < 10 Ha 65 36 24,20 39 29 10 < SAU < 50 Ha 6 35 2,57 SAU > 50 Ha 1 26 0,29 18 100 100 100,00 100 Total Tabla 1.- Distribución de explotaciones por rangos de SAU, (1) Fuente: INE, Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas, 2007. (2) Fuente: Encuesta Rural de Tenerife 2007, Cabildo de Tenerife. Los datos indican que las explotaciones de menor tamaño son numerosas, y al mismo tiempo territorialmente minoritarias. Ambos datos son complementarios, y matizan la importancia del minifundio. Además hay que tener en cuenta el efecto del arrendamiento, que hace que la gestión de la tierra esté más agrupada que la propiedad. En cualquier caso, la división de la propiedad no es tan intensa como aparenta el abancalado de la superficie agrícola, dado que la mayoría de las parcelas se compone a su vez de varios bancales. Morales y Macías (2003, citado por Godenau, 2007) afirman que “el terrazgo canario se percibe como un ámbito minifundista; pero esto ocurre sólo en la percepción de su paisaje, pues la pervivencia de la gran propiedad, los antiguos repartimientos, o de las grandes áreas comunales, han llegado hasta nuestros días, hallándose presentes en todas las islas, en mayor o menor medida”. En lo que se refiere a la ordenación de la actividad, la normativa suele condicionar determinadas autorizaciones al cumplimiento de una superficie mínima de parcela. Lo acertado de este tipo de estipulaciones sólo se puede valorar si se acompaña de un análisis del porcentaje de explotaciones que puede cumplir el condicionante impuesto, evitando que se constituyan en prohibiciones indirectas1. Además, se hace necesario referir la normativa a la superficie de explotación, y no de parcela catastral, puesto que las necesidades funcionales guardan relación con el conjunto de las unidades productivas, y éstas se componen de varias parcelas catastrales. La isla no es homogénea en lo que se refiere a estos parámetros. En la tabla siguiente se combina la información de la Encuesta Rural de Tenerife con las parcelas del Catastro Digital de Rústica del año 2006, y con los recintos del Mapa de Cultivos de Tenerife de la campaña agrícola 2007/2008. Se considera que la vertiente geográfica es una variable de suficiente influencia como para agrupar los datos de forma que resulten más ilustrativos. 1 Como ejemplo de esta situación, recientemente el Ayuntamiento de Los Silos está tramitando una modificación puntual de su PGO en la que revisa la normativa relativa a la autorización de cuartos de aperos en la zona alta del municipio, tras detectar que “la normativa actualmente en vigor es excesivamente restrictiva [se establecía una parcela mínima de 10.000 m2] en el sentido que equivale a prohibir la edificación de cuartos de aperos en aproximadamente el 98% de las parcelas agrícolas”. 5 ESTRUCTURA DE LA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN TENERIFE Encuesta Rural(1) Superficie media explotación (Ha) Vertiente Norte Vertiente Sureste Vertiente Suroeste Insular Parcelas catastrales por explotación 1,32 2,25 5,41 1,62 Superficie media parcela catastral (Ha) 3,33 3,27 2,38 3,3 Mapa de cultivos Superficie media recinto cultivado (Ha) 0,40 0,69 2,27 0,49 Catastro(2) 0,12 0,12 0,31 0.13 Superficie media parcela (Ha) 0,35 0,76 1,46 0,51 Tabla 2.- Variación de superficies medias por vertiente. (1) (2) Elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta Rural de Tenerife. Incluye sólo parcelas del catastro de rústica que dan soporte a terrenos cultivados. Elaboración propia. Las distintas fuentes coinciden en la tendencia de que las superficies medias son menores en el norte y mayores en el suroeste de la isla. 2.2 Influencia de la orografía La pendiente del terreno y las discontinuidades orográficas obligan a las explotaciones a asumir formas irregulares y estructuradas en bancales, en un ejercicio de adaptación que, por otro lado, supone su mayor singularidad paisajística. En la gráfica siguiente se muestra la distribución de la superficie cultivada por rangos de pendiente. Mantenemos la agrupación de la información por vertientes para posibilitar comparaciones territoriales. 2500 2000 1500 Suroeste Sureste Norte Ha 1000 500 0 1 a5 5 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 25 25 a 30 30 a 35 35 a 40 > 40 Rangos de Pendiente (%) Gráfica 1.- Distribución de la superficie cultivada por rangos de pendiente. Fuente: Mapa de Cultivos de Tenerife, Campaña Agrícola 2007/2008. Cabildo de Tenerife. 6 ESTRUCTURA DE LA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN TENERIFE Se constata que una importante proporción de la agricultura tinerfeña está asentada en terrenos de pendiente acusada. Los datos resaltan el carácter esencial de las estructuras de contención en nuestras condiciones, y lo importante que resulta una adecuada ordenación de las mismas: el tamaño de las huertas es directamente proporcional a la altura entre bancales. Las determinaciones sobre altura de muros de contención, retranqueos, movimientos de tierras y otros se convierten en un condicionante directo de la operatividad de las explotaciones, y no pueden ignorar que “en Canarias siempre hubo que fabricar el soporte capaz de producir alimentos […]. Si en los amplios llanos continentales se dispone del suelo cultivable como un recurso natural de partida (que sólo hay que roturar o, como mucho, deforestar), en la mayor parte de Canarias fue obligatorio desarrollar un imponente proceso histórico de trabajo…” (Sabaté, 2009) El modelo a seguir es precisamente lo que se resulta tradicional en cada punto del territorio. “…cuando las acciones de transformación del territorio se desarrollaban de manera artesana, a pequeña escala y empleando casi en exclusiva energía muscular, producía inevitablemente resultados […] de notable armonía e integración en el paisaje” (Sabaté, 2009). No tiene sentido ser más estricto con las iniciativas nuevas que con lo que constituye nuestro paisaje identitario. Tampoco lo tiene regular este proceso de construcción del terrazgo agrícola con un nivel de detalle propio del diseño de un parque urbano. Los muros deben adaptarse a las discontinuidades orográficas a pequeña escala, lo que requiere flexibilidad en los límites. El tamaño de las parcelas, combinado con su forma irregular, obliga a una regulación de retranqueos muy cuidadosa, en especial cuando limitan la superficie aprovechable de las parcelas, como los vallados perimetrales o los invernaderos. Tratando de ilustrar esta importancia, a continuación se analiza la merma real de superficie agrícola útil que supone la imposición de un retranqueo de un metro a todos los linderos en los recintos cultivados de la isla: SAU total (m2) merma de SAU(1) (%) 250-1.000 20,85 1.000-2.000 13,23 2.000-3.000 10,26 3.000-4.000 8,76 4.000-5.000 7,85 5.000- 5,57 Tabla 3.- Repercusión en la Superficie Agraria Útil de un retranqueo de 1 metro a todos los linderos. (1) Promedio de todos los recintos cultivados del Mapa de Cultivos para el rango de tamaño especificado. Fuente: Enrique Coello de la Plaza, datos no publicados. Se elaboró aplicando una equidistancia interior de 1 m al contorno de cada recinto cultivado, calculando la superficie afectada en cada caso y obteniendo el promedio por rangos de tamaño. La posible relación entre la pendiente y la fragmentación del terrazgo agrícola se analiza en la gráfica 4, empleando para ello la superficie media de los recintos cultivados del Mapa de Cultivos de Tenerife. 7 ESTRUCTURA DE LA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN TENERIFE 0,7 0,6 0,5 0,4 Suroeste Sureste Norte Ha 0,3 0,2 0,1 0 1 a5 5 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 25 25 a 30 30 a 35 35 a 40 > 40 Rangos de Pendiente (%) Gráfica 2.- Variación de la superficie media de los recintos cultivados del MC 2007-08 por rangos de pendiente. En la vertiente norte los datos no indican que la pendiente sea el factor de más influencia en relación con las superficies medias. En la vertiente sur parece haber una relación más clara, mientras que el sureste presenta una situación intermedia. Estos datos indican que cuando aumenta la pendiente tradicionalmente los muros alcanzan mayor altura, aspecto que no se plantean las normativas actuales. 2.3 Accesibilidad de las explotaciones El funcionamiento de una explotación requiere un flujo constante de insumos y cosechas, así como el acceso de maquinaria para diversas labores agrarias. Para caracterizar las condiciones de accesibilidad de las explotaciones de la isla de Tenerife se ha analizado la colindancia con los viales existentes de los recintos cultivados y abandonados del mapa de cultivos 2007/2008. Se aplicaron dos criterios de colindancia: aquellos recintos que tenían un camino a 20 metros o menos, y aquellos que lo tenían a 100 metros o menos. Los datos obtenidos, agrupados por vertientes, se representan en la siguiente tabla: Recintos abandonados % sup % sup colindante colindante (20 m) (100 m) Vertiente Norte Vertiente Sureste Vertiente Suroeste Insular 76% 78% 82% 78% 97% 95% 93% 96% Recintos cultivados % sup % sup colindante colindante (20 m) (100 m) 82% 86% 92% 85% 99% 100% 99% 99% Tabla 4.- Colindancia con caminos de los recintos cultivados y abandonados del Mapa de Cultivos de Tenerife. 8 ESTRUCTURA DE LA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN TENERIFE Los datos describen una red de vías agrícolas suficientemente densa, destacando que prácticamente el 100% de la superficie cultivada de la isla está a 100 metros o menos de un vial o camino, y el 85% está a 20 metros o menos. Se observa cómo en el caso de los recintos abandonados las proporciones son algo menores, influidas por terrenos localizados en zonas de monte o de orografía difícil como los macizos de Anaga y Teno. No obstante, el 96% de la superficie agrícola abandonada se encuentra a 100 metros o menos de un camino. Esto apunta a que las principales carencias en la mayoría del territorio vendrían por el lado de la mejora y conservación. 2.4 Proximidad a usos urbanos La expansión de las áreas urbanas crea unas expectativas de revalorización del suelo como elemento patrimonial, y sus efectos se dejan notar en la dinámica agrícola de las zonas próximas. Con el fin de calibrar la importancia de este fenómeno, se estudia la colindancia de las superficies agrícolas con suelos urbanos o de expansión urbana. En la tabla siguiente se recoge la superficie agrícola cultivada que se encuentra en el interior o a una distancia inferior a 100 m de las Áreas de Regulación Homogénea urbanas y de expansión urbana del PIOT. Los resultados por vertientes se muestran en la siguiente tabla: Superficie Total (ha) Superficie a menos de 100 m (ha) Vertiente Norte Vertiente Sureste Vertiente Suroeste Insular 2.441,86 551,45 256,25 3.249,56 10.733,91 5.716,16 2.091,26 18.541,33 Superficie a menos de 100 m (%) 23 10 12 18 Tabla 5.- Proximidad entre cultivos y ARH urbanas del PIOT. Fuente: elaboración propia. De los datos se desprende que un 18% de la superficie cultivada a nivel insular se encuentra a 100 metros o menos de ARH urbanas o de expansión urbana, siendo esta proporción superior en la vertiente norte y menor en las dos vertientes del sur. De forma más detallada (datos no presentados en la tabla) destacan negativamente la zona costera del Valle de la Orotava (46%) o El Tablero en Santa Cruz de Tenerife (47%). De estos resultados se deduce que una proporción importante del suelo cultivado de la Isla de Tenerife es susceptible de verse afectado en su dinámica por la generación de expectativas de revalorización. Las promociones urbanísticas acordes al planeamiento no son el único factor urbano que influye en el suelo rústico. La dispersión de viviendas aisladas, legales, ilegales o alegales, extiende sobre todo nuestro territorio unas expectativas, bien de revalorización, bien de autoconstrucción, que no dependen ya de lo que dispongan los planes generales. En la tabla siguiente se recoge la distancia media que separa una huerta de la vivienda habitada más cercana. 9 ESTRUCTURA DE LA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN TENERIFE Cultivos Distancia media (m) Tomate 667 Olivo 391 Abandono Prolongado 386 Platanera 303 Cultivo no presente 301 Incorporaciones 2004-08 282 Frutales templados 276 Abandono Reciente 274 Papa 272 Hortalizas 238 Viña 230 Fr. Subtropicales 199 Ornamental 166 A. Viña-Otros 163 A. Viña - Papa 161 Cereal y leguminosas 150 Cítricos 148 Huerto familiar 110 Media todos los cultivos 227 Tabla 6.- Distancia media entre cultivos y viviendas. Fuente: Enrique Coello de la Plaza, S.T. Agricultura, ECIT, datos no publicados. Resultado del cruce del mapa de cultivos 2008 con el shp de portales de GRAFCAN. Para cada recinto del mapa de cultivos se calculó la distancia al portal más cercano. Se toma como referencia el centroide del recinto, por lo que la distancia efectiva es aún menor. Esta situación desincentiva la venta de terrenos abandonados a precios “agrícolas”. Es además el origen de las tensiones que afectan a las iniciativas legítimamente agrícolas, examinadas con creciente rigor. Es cierto que la agricultura se utiliza en ocasiones como tapadera para edificaciones ilegales, y también que la agricultura es finalmente la más perjudicada por esta circunstancia. Además, limita mucho las posibilidades de establecer y regular espacios como específicamente agrícolas, aspecto que se aborda en más detalle en el apartado 2.7. 2.5 Agricultura a tiempo parcial En cualquier espacio agrario, la posibilidad de contar con una elevada proporción de agricultores profesionales viene condicionada por la estructura de las explotaciones. Si una explotación tiene un tamaño tal que no permite a su propietario ganarse la vida con ella, es evidente que éste se dedica a varias actividades económicas a la vez. Así, el tamaño de las explotaciones nos da una indicación del papel que juega la agricultura a tiempo parcial en nuestras condiciones. Ciertamente hay explotaciones que, teniendo tamaño suficiente para que una familia haga de ella su forma de vida, están en manos de propietarios para los que no constituye su fuente principal de ingresos. A nuestro juicio hay que evitar plantear esta cuestión en términos de competencia entre profesionales y agricultores a tiempo parcial. Con un 56% de superficie agrícola abandonada, no 10 ESTRUCTURA DE LA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN TENERIFE parece que se estorben unos a otros. En cualquier caso, el objetivo de este análisis es conocer cómo son nuestros agricultores, no definir cómo nos gustaría que fueran. Muchos instrumentos de política agraria llevan entre sus objetivos la promoción de la profesionalización de la actividad agrícola. Estas medidas se basan en el concepto de agricultor profesional de la Ley 19/95, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, que lo define como “la persona física que siendo titular de una explotación agraria, al menos el 50 % de su renta total la obtenga de actividades agrarias u otras actividades complementarias”. Precisando más, define al agricultor a título principal como “el agricultor profesional que obtenga al menos el 50 % de su renta total de la actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la explotación sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total”. Todavía más precisa es la definición de agricultor a tiempo parcial, que sería “la persona física que siendo titular de una explotación agraria, dedica a actividades agrarias en la misma, no menos de la quinta parte ni más de la mitad de su tiempo total de trabajo”. Estas definiciones son la base de las ventajas e incentivos a los que pueden acceder los agricultores que alcancen la categoría de profesionales, frente a aquellos que no lo son. ¿Cuál es la composición de la agricultura tinerfeña respecto a estos conceptos? Según los datos de la Encuesta Rural de Tenerife, el 11% de los titulares encuestados se consideran agricultores, abarcando el 27% de la superficie total encuestada. El resto afirma tener otra profesión como actividad principal, o bien ser jubilados o amas de casa. Por tanto, ese 11% es una primera aproximación a la proporción de agricultores profesionales. Desagregando por cultivos los resultados son los siguientes: Cultivos % encuestas % superficie Plátano 42 59 Tomate 39 23 Ornamentales 38 69 Hortícolas 18 33 Subtropicales 10 12 Papa 8 17 Viña 8 16 Tabla 7.- Porcentaje de agricultores profesionales y superficie que representan por cultivos. Fuente: Encuesta rural de Tenerife, elaboración propia. Los datos reflejan una heterogeneidad en el grado de profesionalización de los diferentes cultivos. Destacan como los menos profesionalizados la papa y la viña, mientras que en el otro extremo se encuentran los cultivos ornamentales y el plátano. Aún en estos casos, los profesionales no son mayoría en número: el 58% de los titulares de explotaciones de plátano, o el 62% de los titulares en el caso de ornamentales, no encajan en la definición legal de agricultor profesional. Estos datos indican que la masa social de la agricultura se apoya mayoritariamente en la dedicación a tiempo parcial. Es preciso puntualizar que esta “falta de profesionalidad” no se relaciona con una deficiente o poco esmerada práctica agrícola, sino que deviene de una definición basada en los porcentajes de dedicación horaria y renta obtenida. 11 ESTRUCTURA DE LA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN TENERIFE Es discutible que haya diferencias reales entre alguien que obtiene de la agricultura el 50% de su renta y alguien que obtiene “sólo” el 20%, salvo quizá por lo lucrativo de sus otras actividades. Sin perjuicio de que se haga lo posible por aumentar la dimensión económica de las explotaciones, los datos disponibles apuntan a que la agricultura a tiempo parcial forma parte destacada de la solución, y no del problema. En cualquier caso, los apoyos públicos no deben dejar de lado el valor que aportan los agricultores no profesionales. Las posibilidades de que surjan iniciativas de tamaño suficiente, o de que crezcan las actuales, no se ven disminuidas por la existencia de agricultura a tiempo parcial. En cambio, estas posibilidades pueden estar muy vinculadas a la facilidad o dificultad para recuperar terrenos agrícolas abandonados, aspecto que analizaremos en el siguiente apartado. La agricultura a tiempo parcial influye en otro aspecto de relevancia creciente: la diversificación de la economía rural, objetivo destacado de la nueva generación de estrategias de la PAC, que recoge explícitamente la diversificación de las explotaciones agrícolas en actividades distintas de la agricultura (DEC 3.1). Si nuestro esquema teórico se centra en la figura clásica de agricultor, al constatar la escasa presencia de actividades complementarias en las explotaciones tinerfeñas concluiremos que la actividad está poco diversificada. En cambio, si asumimos que muchos de nuestros agricultores son albañiles, funcionarios, camareros, empleados de banca, etc., la perspectiva cambia: la agricultura puede considerarse interconectada con los demás sectores económicos a través de muchos de sus protagonistas. A la escala de una isla en la que mucha gente vive en una punta y trabaja en la otra, es posible que ambas interpretaciones se complementen. 2.6 Estructura del abandono agrícola De las aproximadamente 43.000 ha de superficie agrícola de Tenerife, algo más de la mitad se encuentra en estado de abandono. Esta proporción es elevada en comparación con otras regiones agrícolas. A continuación se abordado su análisis específico. En primer lugar nos interesa conocer la distribución de este fenómeno, comenzando por su relación con el tamaño de las parcelas. En la siguiente tabla se compara la distribución de superficie abandonada y superficie cultivada por rangos de tamaño (en los cálculos no se incluyen las superficies agrícolas ubicadas en suelo urbano): Se observa que la distribución del abandono por rangos de tamaño no difiere significativamente de la que presentan los propios cultivos. El tamaño de la parcela catastral no destaca como factor determinante del abandono agrícola, al encontrar proporciones comparables de abandono y de cultivo en los diferentes rangos de tamaño. 12 ESTRUCTURA DE LA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN TENERIFE Rangos de superficie catastral (Ha) < 0.5 > 0.5 y <1 >1 y <5 >5 y <10 >10 y <20 >20 y <50 >50 Totales Superficie Superficie agrícola agrícola abandonada abandonada (Ha) (%) 7.535 35% 3.132 15% 6.112 28% 1.777 8% 1.450 7% 824 4% 648 3% 21.478 100% Superficie agrícola cultivada (Ha) 6.464 2.588 5.470 1.524 851 456 163 17.516 Superficie agrícola cultivada (%) 37% 15% 31% 9% 5% 3% 1% 100% Sup aband/Sup cultivada 1,17 1,21 1,12 1,17 1,70 1,81 3,98 Tabla 8.- Distribución de cultivos y abandonos por rangos de tamaño de las parcelas catastrales. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Mapa de Cultivos de Tenerife y de Catastro Digital de Rústica. En cuanto a la distribución territorial del abandono, en la tabla siguiente se analiza su ubicación relativa respecto del suelo agrícola cultivado. Para ello se ha estudiado el grado de colindancia entre parcelas cultivadas y parcelas abandonadas. Empleando los recintos del Mapa de cultivos 2007/2008, se obtienen los siguientes resultados, agrupados por vertientes: Nº parcelas cultivadas Vertiente Norte Vertiente Sureste Vertiente Suroeste Insular 90.496 46.427 6.831 143.754 Nº parcelas colindantes con abandonos % parcelas con colindancia 46.491 23.454 2.120 72.065 51% 51% 31% 50% Tabla 9.- Grado de colindancia de parcelas cultivadas con parcela en estado de abandono. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Mapa de Cultivos de Tenerife. Destaca que a nivel insular la mitad de los recintos cultivados son colindantes con recintos abandonados. Se pone de manifiesto que la característica territorial más destacada del abandono agrícola es su ubicuidad: si bien afecta más intensamente a algunas zonas, lo fundamental es que no se limita a determinados enclaves, sino que más bien es una realidad presente a lo largo y ancho del agro insular. El hecho es que los terrenos abandonados están en todas las zonas agrícolas, son de todos los tamaños y se intercalan entre las explotaciones cultivadas. Esto invita a evitar conclusiones apresuradas acerca de que en su origen esté la imposibilidad de obtener rentabilidad de la actividad, y a tratar de precisar los motivos que están detrás de la alta proporción de abandono. Según Gómez, “cuando el análisis gana en profundidad, completa los indicadores habituales con el estudio minucioso de historias territoriales y culturales de las áreas, percibiendo de este modo comportamientos intrazonales diferentes. Se comprueba entonces que no hay tanta uniformidad como parecía en la crisis” (Gómez, 1987) 13 ESTRUCTURA DE LA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN TENERIFE Como aspecto secundario, un porcentaje importante de parcelas que albergan cultivos no se explota en toda su superficie, sino que presentan simultáneamente terrenos cultivados y abandonados. Este fenómeno trata de reflejarse en la tabla siguiente, indicando su repercusión en número. Nº parcelas Abandono total Abandono parcial Total 65.689 14.614 80.303 % 82 18 100 Tabla 10.- Incidencia del abandono parcial: parcelas catastrales que combinan terrenos cultivados y abandonados. Fuente: Mapa de Cultivos de Tenerife, elaboración propia. Se observa que un 18% de las parcelas con huertas abandonadas mantiene simultáneamente superficie agrícola en cultivo. La lógica económica indica que una actividad rentable trataría de ocupar todo el espacio disponible si tiene capacidad de invertir, por lo que la coexistencia de cultivos y abandonos en la misma propiedad puede estar reflejando problemas de financiación, o dificultades normativas para acometer las obras necesarias. Sin embargo, también puede que esté reflejando otro tipo de factores, tales como la falta de tiempo del responsable, o una motivación no exclusivamente económica, con componentes de ocio, hobby, etc. Una última interpretación es una falta de actualización del catastro digital de rústica en cuanto a segregaciones. Estos casos engloban 3.805 ha de cultivo y 4.705 ha de abandono, y consideramos que son susceptibles de aportar información acerca de la dinámica y motivos de abandonos, por lo que se destacan en este apartado para su toma en consideración. Desde el punto de vista del planeamiento de las áreas agrícolas, el caso particular de los suelos abandonados necesita un objetivo claro: facilitar las condiciones para la recuperación de la actividad. Especialmente interesante es la preservación del destino agrícola de los abandonos de mayor tamaño y mejor ubicación, donde no caben dudas sobre la posibilidad de obtener rentabilidad de la actividad agrícola. Son numerosos los ejemplos en que los instrumentos de ordenación equiparan las huertas abandonadas a un espacio vacío, disponible para cualquier otro uso, sin considerar su función de reserva de suelo para la pervivencia de la agricultura a medio plazo. Montasell nos recordaba recientemente2 que la Carta de la Agricultura Periurbana insiste en “que los suelos periurbanos de valor agrícola se clasifiquen como suelo agrícola, con independencia de que estén o no en explotación, entendiendo que «suelo agrícola» es una categoría finalista, del mismo modo que lo es la de «suelo urbano»” 2.7 Espacios agrarios La pervivencia de la agricultura a medio plazo no depende únicamente de la rentabilidad individual de las explotaciones actuales. La dinámica agrícola habitual es una sucesión continua de éxitos y 2 Entrevista a D. Josep Montasell i Dorda, Director del Parc Agrari del Baix Llobregat. En: Mundo Rural de Tenerife, nº 11, Enero 2012. www.agrocabildo.org 14 ESTRUCTURA DE LA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN TENERIFE fracasos que, más allá de casos concretos, requiere estabilidad territorial, es decir, que el destino agrícola de algunas porciones de territorio se preserve en el tiempo. Este aspecto no puede estudiarse a nivel de explotación individual, siendo necesario ampliar la escala del análisis. La suma de explotaciones agrícolas individuales conforma los espacios agrarios de la isla. En la medida en que estos espacios mantengan cierto grado de continuidad territorial, sus valores y funciones se ven reforzados en beneficio propio y de la sociedad en general. Pero la competencia por el espacio no es precisamente el punto fuerte de la actividad agrícola, y Tenerife no ha sido una excepción. La ordenación territorial trata de encajar con coherencia los diferentes usos del suelo. Siguiendo el esquema general adoptado en la mayoría de países desarrollados, el PIOT establece un modelo basado en la definición de porciones homogéneas de territorio, en cada una de las cuales se priorizan usos acordes a sus objetivos y se excluyen los incompatibles. De esta forma, aproximadamente las tres cuartas partes de la superficie agrícola cultivada se encuentran en suelos que el PIOT considera de vocación agrícola (incluyendo como tales las ARH Protección Agrícola 1, 2 y 3 y Protección Territorial), mientras que un 15% está en áreas de protección ambiental y un 8% en áreas urbanas o de expansión urbana. Montañas 1% Expansión urbana 3% Barrancos 2% Laderas 1% Urbanas 5% Malpaises 1% Bosques consolidados 1% Interés estratégico 1% Bosques potenciales 9% Protección Territorial 5% Costeras 0% Protección Económica 3 14% Protección Económica 1 26% Protección Económica 2 31% Gráfica 3.- Distribución de superficie agrícola cultivada por ARH del PIOT. 15 ESTRUCTURA DE LA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN TENERIFE La homogeneidad interna de las áreas de regulación es relativa. Del suelo que el PIOT considera destinado a usos agrícolas, éstos sólo ocupan algo más de la mitad, incluyendo cultivos y abandonos. Superficie no agrícola 20.140 ha; 44% Superficie cultivada 13.185 ha; 29% Superficie abandonada 12.414 ha; 27% Gráfica 4.- Proporción de usos agrícolas en las ARH de protección económica del PIOT. Como hemos visto, la separación física entre el uso residencial y el agrícola es inexistente. Muchas zonas rurales tienen densidades de población propias de áreas urbanas. De hecho, sólo el 6,43% de los trabajadores activos de la zona rural de Tenerife trabaja en el sector agrario3. Estos datos indican que los diferentes usos se encuentran tan entremezclados que en la mayoría de nuestro territorio ya no es posible una separación satisfactoria de los terrenos agrícolas. A estas alturas quedan pocos espacios rurales en la isla que puedan ser considerados básicamente agrarios. Todavía los hay, pero no parece que hayamos dado con la fórmula que les aporte estabilidad territorial a medio plazo. Si bien hay muchas explotaciones agrícolas exitosas, y contamos con incorporaciones a la actividad, en cambio la estabilidad territorial no está garantizada. Al margen de que seamos capaces de configurar una protección de los espacios más significados, a nuestro juicio muy necesaria, ésta sólo abarcaría una parte limitada de los cultivos actuales. Mucha superficie agrícola quedará inevitablemente en zonas mixtas, lo que constituye un reto para su ordenación normativa. Según Bunce, “preservar las tierras agrícolas es mucho más que proteger las áreas con suelos agrícolas de primera clase; involucra la protección de la forma de ganarse la vida de agricultores y empresarios agrícolas”. 3 Gustavo Pestana Pérez, Consejería de Agricultura, Gobierno de Canarias. Datos no publicados. 16 ESTRUCTURA DE LA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN TENERIFE 3 Reflexiones finales Varios análisis alertan sobre la desconexión entre las políticas sectoriales agrarias y la ordenación territorial. Una única recalificación de suelos puede desactivar años de políticas agrícolas y millones de euros en ayudas públicas a inversiones, infraestructura o formación. Si se quiere poner en sintonía ambos elementos, la política agrícola no puede estar disociada de la normativa reguladora. Según Sevilla Buitrago, “Siguiendo una tradición de mala práctica consolidada, la regulación de usos y actividades ha ceñido su atención a los suelos urbanos y urbanizables, asignando a los suelos no urbanizables determinaciones menos precisas, habitualmente de carácter negativo — prohibiciones, limitaciones, etc.” (Sevilla, 2010). Por su parte, Verdaguer indica que “En el caso del urbanismo […] la relación con el espacio rural […] ha quedado paulatinamente relegada […] hasta convertirse en un terreno casi ajeno al ámbito de la reflexión urbana. Incluso en el caso de la ordenación territorial, el tratamiento de los usos agrícolas ha sido en gran medida subsidiario del tratamiento y la atención dedicados a las grandes infraestructuras y equipamientos” (Verdaguer, 2010). Consideramos imprescindible que las estipulaciones del planeamiento vengan precedidas de sus objetivos y motivaciones específicas. El por qué de cada medida no siempre es evidente. Su aclaración explícita permitiría comprobar el grado de adaptación de la normativa a las posibilidades reales, para evitar que determinaciones sobre retranqueos, exigencias de superficies mínimas o máximas, alturas de muros, pendientes máximas, etc., se conviertan en impedimentos al desarrollo de nuestro suelo agrario. Por otro lado, la agricultura, como toda actividad humana, está en permanente evolución, tanto en lo que se refiere a las tecnologías empleadas como a los propios cultivos. La introducción de nuevas técnicas, nuevas especies y cultivares, permite mejorar la producción, también en términos de sostenibilidad, reduciendo por ejemplo el consumo de agua o de pesticidas. Esto requiere una normativa con cierto grado de flexibilidad, lejos de planteamientos inmovilistas. En cuanto a la agricultura a tiempo parcial, puede ser vista como una pérdida de interés de los que se dedican a ella, pero también como un interés renovado de muchos actores, en los que descansa una parte importante de la agricultura de la isla. En tiempos pasados, cuando no había alternativas económicas, una mayoría de agricultores quizá lo fueran por necesidad y no por vocación. La situación actual puede no ser tan diferente, excepto afortunadamente por la existencia de alternativas. En cualquier caso, hay que reconocer que este tipo de agricultura consigue poner en pie explotaciones de tamaño considerable, y a menudo emplea mano de obra asalariada para su funcionamiento, lo que puede incluso constituir una cantera de futuros titulares de explotaciones agrarias. Cualquier incorporación debe ser bien recibida, independientemente del grado de coincidencia con nuestro ideal de agricultor. Por último, consideramos que no tenemos suficiente información acerca del abandono agrícola, aspecto esencial que creemos que se debe abordar mediante estudios específicos. 17 ESTRUCTURA DE LA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN TENERIFE 4 Referencias Bunce, M. y Maurer, J., 2005, “Prospects for agriculture in the Toronto region: the farmer perspective”. Neptis studies on the Toronto metropolitan region. Godenau, D., Suárez Sosa, S., Febles Ramírez, M., 2009, “Análisis de los resultados de la Encuesta Rural de Tenerife 2007” Área de Agricultura, Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Gómez Mendoza, Josefina, 1987, “La agricultura periurbana. Su estudio. Sus cambios. Sus políticas”. Agricultura y Sociedad nº 42 (Enero-Marzo 1987) Sabaté Bel, Fernando, 2009, “El territorio rural como encuentro entre la naturaleza y la cultura humana. Reflexiones sobre su construcción histórica y su crisis contemporánea.” En Rincones del Atlántico nº 5. Sevilla Buitrago, Álvaro, 2010, “El marco legal y algunos instrumentos útiles” En Ciudades para un futuro más sostenible: El espacio agrícola entre el campo y la ciudad. Verdaguer Viana-Cárdenas, Carlos, 2010, “Agricultura periurbana como factor de sostenibilidad urbano-territorial”. En Ciudades para un futuro más sostenible: El espacio agrícola entre el campo y la ciudad. 18