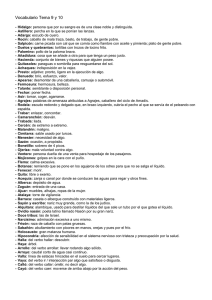

¡Chinga tu madre! - BORA

Anuncio