Informe Sabine Otros pueblos

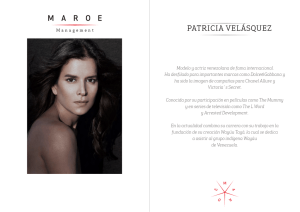

Anuncio