Sistema de clasificación bioFarmacéutica - Digemid

Anuncio

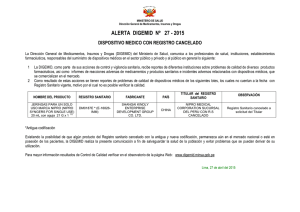

CENADIM Boletín Informativo - DIGEMID Centro Nacional de Documentación e Información de Medicamentos Bioequ iv ale ncia: equiv ivale alen Sistem ad e cl asif ón de cla ifiicaci cació istema biofarm acéuti ca armacéuti acéutica Los medicamentos, ya sean innovadores o genéricos (hoy denominados de fuentes múltiples o multifuentes), deben ser eficaces, de calidad y seguros. Garantizar la calidad de los medicamentos implica un sistema integral, continuo y sostenible de inspección, vigilancia y control. Sería inapropiado expresar que solo con bioequivalencia se está garantizando la calidad de los medicamentos. Sin embargo, existe controversia internacional sobre una supuesta calidad diferencial entre los medicamentos genéricos e innovadores, y de esta manera hay quienes sostienen que deben exigirse pruebas de bioequivalencia a todos los productos genéricos para garantizar su calidad, olvidando que antes que pruebas de bioequivalencia, debe exigirse a los fabricantes contar con un sistema integral de calidad y que no todos los medicamentos genéricos necesitan pruebas de bioequivalencia. Para contribuir al entendimiento de la pertinencia de realizar estudios de bioequivalencia, es necesario conocer algunas definiciones y criterios tenidos en cuenta para los medicamentos que deben de seguir este tipo de estudios como los que pueden estar exceptuados del mismo. A. Bioequivalencia (BE): De acuerdo a la definición de la OPS 1, la bioequivalencia es la ausencia de una diferencia significativa en la tasa y el grado en que el principio activo (o la fracción activa) en equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas está disponible en el sitio de la acción del fármaco cuando se administra a la misma dosis molar en condiciones similares en un estudio apropiadamente diseñado. Dicho en otros términos, es la biodisponibilidad comparada entre dos productos, uno de prueba (test) y un producto de referencia para el cual la eficacia y seguridad ya han sido demostradas. Contenido 1 Bioequivalencia (tema de discusión): «Sistema de clasificación biofarmacéutica» 4 Institucionales: Reporte Anual de Alertas DIGEMID 5 Estudios de Medicamentos Utiliz. B. Biodisponibilidad (BD): De acuerdo a la OPS1 la biodisponibilidad es entendida como velocidad y cantidad con que un principio activo, liberado de una forma farmacéutica, alcanza el sitio de acción. Dado que determinar la concentración en el sitio de acción es prácticamente imposible y que se considera que las concentraciones sanguíneas se encuentran en equilibrio con las concentraciones en el o los sitios de acción también se define como la velocidad y cantidad con la cual el principio activo es absorbido desde la forma farmacéutica y se encuentra disponible en forma inalterado en la circulación general. C. ¿Cuando son necesarios los estudios de bioequivalencia? Según el Comité de Expertos de la OMS en especificaciones para las preparaciones farmacéuticas2 se han establecido algunos criterios para identificar que de Organización Panamericana de la Salud, Red Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica. Criterios científicos para los ensayos de bioequivalencia (in vivo e in vitro), las bioexenciones y las estrategias para su implementación, Documento en revisión. República Dominicana, Marzo 2005. Disponible en: http://www.paho.org/spanish/ad/ths/ev/ bedocumentocientificoborradorespanol.pdf 2 World Health Organization, Anexo 9 Productos farmacéuticos de Fuentes múltiples (genéricos): directrices sobre los requisitos de registro para establecer el carécter intercambiable. En: WHO Technical Report Series Nº 863. Ginebra; 1996. pp. 130-177. 1 Año 1.Edición 2. Abril 2006 1 medicamentos requieren estudios de bioequivalencia, los mismos que se resumen a continuación. C.1. Productos farmacéuticos que requieren la prueba de bioequivalencia: a. Los productos farmacéuticos orales de liberación inmediata con acción sistémica cuando se dan uno o más de los siguientes criterios: (i) Indicado para condiciones graves que requieren respuesta terapéutica definida. (ii) Un margen terapéutico/margen de seguridad estrecho; fuerte pendiente de la curva dosis-respuesta. (iii) Comportamiento farmacocinético complicado por una absorción ó un intervalo de absorción variable o incompleto, comportamiento farmacocinética no lineal, eliminación presistémica/ metabolismo elevado de primer paso alto (>70%); (iv) Propiedades fisicoquímicas desfavorables, por ejemplo, escasa solubilidad, inestabilidad, modificaciones metaestables, escasa permeabilidad; (v) Pruebas documentadas de problemas de biodisponibilidad relacionados con el medicamento mismo o con fármacos de estructura química o formulación semejante; (vi) Razón elevada de los excipientes respecto a los principios activos. b. Los productos farmacéuticos que no son orales ni parenterales y se han concebido para actuar mediante absorción sistémica (como parches transdérmicos, supositorios, etc.). c. Los productos farmacéuticos de liberación sostenida y otros tipos de liberación modificada concebidos para actuar mediante absorción sistémica. d. Los productos de combinación fija con acción sistémica. e. Los productos farmacéuticos que no son soluciones ni sirven para uso sistémico (para aplicación oral, nasal, ocular, dérmico, rectal, vaginal, etc.) y están concebidos para actuar sin absorción sistémica. En los casos (a) a (d) las mediciones de concentraciones plasmáticas con el tiempo (bioequivalencia) son normalmente prueba suficiente para la eficacia y la seguridad. En el caso (e) el concepto de bioequivalencia no es apropiado y se requieren estudios comparativos clínicos o farmacodinámicos para probar la equivalencia. Para asegurar la equivalencia entre productos, se requieren estudios in-vivo, sin embargo, existen excepciones a ellos, denominadas bioexepciones y por tanto en determinadas circunstancias, la BE y la BD del producto se puede documentar utilizando enfoques in vitro. Existen casos en que los estudios de bioequivalencia no son necesarios, los cuales se encuentran detallados en: Who, Thecnical Report. Series Nº 863. Sistema de Clasificación Biofarmacéutica (SCB): Nuevo Paradigma El SCB fue introducido en 1995 y desde entonces su impacto sobre la práctica regulatoria se ha ido incrementando. El SCB es un marco científico para clasificar a los principios activos en base de su solubilidad acuosa y su permeabilidad intestinal, considerando tres factores: disolución, solubilidad y permeabilidad intestinal que gobiernan la velocidad y cantidad de absorción del principio activo desde una forma farmacéutica sólida oral de liberación inmediata. Adicionalmente, las formas farmacéuticas sólidas orales de liberación inmediata pueden clasificarse de acuerdo a que presenten rápida, muy rápida o lenta velocidad de disolución. Cuando se cumplen determinados criterios, el SCB puede ser usado como una herramienta para justificar la demostración de equivalencia mediante estudios in-vitro (bioexepciones). Criterios del sistema de clasificación biofarmacéutica Disolución (Fármaco) Solubilidad (Fármaco) Permeabilidad (Fármaco) Disolución rápida -cuando el 85% o más de la cantidad de fármaco establecida en la etiqueta se disuelve durante 30 min usando el aparato I de la USP a 100rpm. Disolución rápida – asegura que la disolución in vivo no sea la etapa determinante. S olubilidad alta- cuando la dosis más alta del fármaco es soluble en 250 ml o menos de medio acuoso en la gama de pH 1-7.5. S olubilidad alta alta- asegura que la solubilidad no sea la etapa determinante de la disolución y por tanto el paso determinante de la absorción. Per meabilidad alta - cuando ermeabilidad el grado de absorción del fármaco en humanos es más del 90% de la dosis administrada determinada usando un estudio de balance de masas en ausencia de inestabilidad gastrointestinal. Per meabilidad alta – asegura ermeabilidad que el fármaco es completamente absorbido durante el tiempo de tránsito limitado a través del tracto gastrointestinal. Boletín Informativo DIGEMID 2006;1 (2) Aquellas especialidades medicinales sólidas orales de liberación inmediata (> 85% liberados en 30 min) que pertenecen a la Clase I están exceptuadas de realizar estudios de equivalencia en humanos; en estos casos, la demostración de equivalencia entre el producto multifuente ( e q u i v a l e n t e farmacéutico) y el producto de referencia o comparador, siempre que no contengan excipientes que afecten la absorción de la droga, se basa solamente en un estudio de disolución in vitro. 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Tabla1. Clasificación de las drogas de acuerdo al SCB Clase Solubilidad Permeabilidad I II III IV Alta Baja Alta Baja Alta Alta Baja Baja Garantizar la calidad de los medicamentos implica un sistema integral, continuo y sostenible de inspección, vigilancia y control. Sería incompleto pensar que solo con bioequivalencia se está garantizando la calidad de estos. Recientemente la OMS3,4, dentro de su propuesta preliminar, ha propuesto extender la bioexepción a: - Los productos que contengan drogas de Clase II si el producto multifuente se disuelve rápidamente (85% o más en pH 6.8 en 30 mín. o menos) y si el perfil de disolución es similar al producto comparador a pH 1.2, 4.5 y 6.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - Los productos de Clase III, si el producto multifuente y comparador son rápidamente disueltos (85% o más en 15 min o menos a pH 1.2, 4.5 y 6.8) si aseguran determinados criterios de disolución. de la Lista de medicamentos Esenciales, distribuidos en las cuatro clases biofarmacéuticas (ver cuadro). Dentro de las recomendaciones que brindan el grupo de trabajo PARF y de la OMS a los países, se sugiere que cada país pueda emplear estos criterios y esta clasificación para el establecimientos o mejora de sus legislaciones sobre medicamentos en el aspecto de la biodisponibilidad y la bioequivalencia, a fin de que estos estudios sean empleados efectivamente y en los casos necesarios. Aquellas drogas que presentan baja solubilidad y baja permeabilidad, pertenecen a la clase IV y no se encuentran exceptuadas de la realización de estudios de equivalencia in-vivo. De acuerdo a la clasificación biofarmacéutica de la OMS se tienen algunos ejemplos de medicamentos Ejemplos de Clase I Acido acetilsalicílico Alopurinol Amoxicilina Acido ascóbico Carbonato de Litio * Cloroquina Estavudina Fluconazol Lamivudina Levonorgestrel Primaquina Proguanil Prometazina ** Propranolol Warfarina * Zidovudina Ibuprofeno Nevirapina ** Nifedipino ** Nitrofurantoina ** Fenitoina sódica * Praziquantrel ** Rifampicina ** Trimetropim ** Verapamilo ** Cloranfenicol * Clorpromazina Cloxacilina Didanosina Hidroclorotiazida Levotiroxina * Metildopa Metoclopramida Neostigmina Efavirenz ** Furosemida ** Glibenclamida ** Mebendazol Mefloquina ** Nelfinavir ** Ritonavir ** Saquinavir ** Indinavir ** Ejemplos de Clase II Carbamazepina ** Dapsona ** Griseofulvina ** Ejemplos de Clase III Abacavir Aciclovir Atenolol Ejemplos de Clase IV Albendazol ** Azitromicina ** Cefixime ** * Indice terapéutico estrecho ** No Bioexepción World Health Organization. Proposal to Waive in vivo Bioequivalence Requirements for the WHO Model List of Essential Medicines Immediate Release, Solid Oral Dosage Forms. Disponible en: http://www.who.int/medicines/services/expertcommittees/pharmprep/ QAS04_109Rev1_Waive_invivo_bioequiv.pdf 4 World Health Organization. Multisource (Generic) Pharmaceutical Products: Guidelines on Registration Requirements to Establish Interchangeability Draft Revision. Disponible en: http://www.who.int/medicines/services/expertcommittees/pharmprep/ QAS04_093Rev4_final.pdf. Fuente: WHO. Proposal to Waive in vivo Bioequivalence Requirements for the WHO Model List of Essential Medicines Immediate Release, Solid Oral Dosage Forms. Disponible en: http://www.who.int/medicines/services/expertcommittees/pharmprep/QAS04_109Rev1_Waive_invivo_bioequiv.pdf 3 Boletín Informativo DIGEMID 2006;1 (2) 3 Alertas DIGEMID del 2005 En el 2005 la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) han publicado 48 Alertas sobre problemas con medicamentos. 35 30 Nro. Alertas 25 20 en cuenta la aceptabilidad social del riesgo en función del beneficio que procura, si bien otros factores diversos suelen entrar en juego cuando la información disponible es insuficiente o dudosa, se pueden Cuadro 1. Comunicación del Riesgo Alertas tomar diversas medidas, que van desde únicamente DIGEMID 1997 - 2005 informar del nuevo riesgo (Restricción de 31 indicaciones; Introducción de contraindicaciones, etc.), hasta la retirada inmediata del medicamento del mercado, por riesgo inaceptable en cualquier 22 situación. 14 15 10 8 6 4 5 2 0 1 0 1 8 7 6 4 4 5 4 6 6 3 4 Las Alertas de DIGEMID son comunicaciones dirigidas a profesionales de la salud, instituciones y público en general, que tienen por objetivo prevenir, controlar y minimizar los riesgos1 que pueden ocasionar los medicamentos. Las alertas abordan tres aspectos fundamentales: Falsificación de productos farmacéuticos, problemas críticos de calidad y de Problemas de seguridad. 11 10 9 5 0 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Años Problemas de seguridad Problemas críticos de calidad Falsificaciones Los medicamentos confieren beneficios a la salud de la población cuando son usados adecuadamente y son el pilar de cualquier sistema de salud pública. Esta responsabilidad es compartida entre el comercializador del medicamento, la autoridad reguladora y la sociedad en general, por esto, la Política Nacional de Medicamentos, en su lineamiento de «Regulación y calidad de medicamentos», tiene como objetivo «garantizar la seguridad, eficacia y calidad, de todos los medicamentos que se comercializan en el mercado nacional, mediante el fortalecimiento de la autoridad reguladora». En este contexto, los responsables de la autorización (DIGEMID) y de la comercialización (empresas farmacéuticas) del medicamento, son los encargados de tomar las medidas necesarias para reducir el riesgo que pueda presentar su uso. La decisión de adoptar una medida reguladora no es fácil, es necesario tener Desde el año 1997 la DIGEMID empieza la difusión de las alertas sobre productos farmacéuticos, habiéndose publicado hasta el 2005 un total de 181 alertas (ver cuadro 1, gráfico 1), siendo en este último Cuadro 2. Comunicación del Riesgo Alertas DIGEMID 2005 N° Alertas Porcentaje 8 16.67 9 18.75 31 64.58 Problemas de seguridad Problemas críticos de calidad Falsificaciones TOTAL 48 100 % año el de mayor publicación de alertas.A continuación veremos algunos detalles de los reportes del año 2005. Cuadro Nro. 1 Comunicación del Riesgo Alertas DIGEMID 1997 – 2005 Años Motivo 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total Problemas de seguridad Problemas críticos de calidad 2 6 4 6 7 5 3 5 8 46 — — — 4 4 6 4 11 9 38 Falsificaciones 1 1 8 4 22 6 10 14 31 97 3 7 12 14 33 17 17 30 48 181 Fuente: http://www.minsa.gob.pe/infodigemid 1 Riesgo. En epidemiología se denomina riesgo a la probabilidad de un acontecimiento (un daño, por ejemplo) tras la exposición a un determinado agente. La farmacovigilancia a ayudado significativamente a identificar los problemas de seguridad sobre medicamentos durante la comercialización de los mismos. Boletín Informativo DIGEMID 2006;1 (2) 4 Alertas con Problemas de Seguridad: En el año describen diferencias saltantes entre los productos 2005 se emitieron ocho alertas, destacándose el originales y los productos falsificados, con la finalidad retiro de cuatro productos del mercado nacional: de que el consumidor o dispensador pueda Bextra®, Proxal® y Valdecox® (valdecoxib)2 y Hexavac® (vacuna contra difteria, tétanos, Cuadro 3. Formas Farmacéuticas Falsificadas tos ferina, poliomielitis, hepatits B e en alertas DIGEMID 2005 infecciones invasivas causadas por Oral Parenteral Haemophilus influenza tipo B)3. Así mismo, hubo cinco alertas que comunicaron la Productos Tab Grag. Cap. Jarabe V.I. / V.E. ab.. inclusión de información sobre: reacciones Observados adversas, contraindicaciones y errores en 14 Total 30 10 2 3 1 la prescripción y/o dispensación por similitud en el nombre en los insertos de diferenciarlos. Estos productos falsificados que fueron medicamentos4 . Alertas con Problemas críticos de calidad: A encontrados en el mercado al ser analizados por el lo largo del año 2005 se emitieron nueve alertas de Centro Nacional de Control de Calidad del Instituto este tipo, que corresponden a 31 productos Nacional de Salud (INS) dieron como resultados farmacéuticos observados, distribuidos de la siguiente adulteración en el principio activo, principalmente manera: 19 productos de origen nacional y 12 en las formas parenterales. (Ver cuadro 3). productos importados. Como medida correctiva se ordenó el retiro inmediato de los lotes de estos La DIGEMID con el fin de alertar a la comunidad seguirá emitiendo estas alertas en resguardo de la productos del mercado. salud de la población. Para ver el detalle de cada una Alertas de Falsificación: Durante el año 2005 se de las alertas y ampliar información en el tema, se han emitido 31 alertas relacionadas a falsificaciones puede recurrir a la siguiente dirección electrónica: de 30 productos farmacéuticos, en las cuales se http://www.digemid.minsa.gob.pe/alertas/index.htm Alerta Nº 16 y 17 Fecha Abril 2005 Alerta Nº 33 Fecha Noviembre 2005 4 Para tener mayor información y detalle de las alertas emitidas por DIGEMID, se puede visitar la siguiente dirección en Internet http:// www.digemid.minsa.gob.pe/alertas 2 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Estu dios d e Utiliz aci ón d e Estud de Utilizaci ació de me nt os (EU M) Par Me dica te I Med came ment ntos (EUM) arte La creación de la primera Lista de Medicamentos Esenciales, establecida por la OMS en 1977, nace con la intención de listar los medicamentos esenciales que permitan satisfacer las necesidades de salud prioritarias de una población, introduciendo así la expresión «uso racional» de los medicamentos, llevando al lógico razonamiento que si hay un uso racional, entonces hay un «uso irracional» de los medicamentos, calificado por diversos autores como uso inadecuado, o mal uso. En este sentido, existen problemas en la utilización de medicamentos, y es necesario saber cuando ocurre este uso inapropiado con la finalidad de poder diseñar una intervención para poder corregirlo. Los Estudios de Utilización de Medicamentos (EUM) brindan esta información requerida, por lo que la OMS los ha definido como estudios que tienen como objetivo de análisis: «la comercialización, distribución, prescripción y uso de medicamentos en una sociedad, con acento especial sobre las consecuencias médicas, sociales y económicas resultantes». Esta definición es muy amplia y prácticamente abarca la evaluación Boletín Informativo DIGEMID 2006;1 (2) de todos los procesos de la «cadena del medicamento», desde el registro del medicamento hasta su empleo por el usuario. Sin embargo, habitualmente no se incluyen como estudios de utilización de medicamentos los trabajos centrados específicamente en los efectos indeseados (farmacovigilancia) ni los estudios controlados sobre eficacia (ensayos clínicos) de los fármacos Clasificación de los Estudios de Utilización de Medicamentos Los EUM pueden clasificarse de diversas maneras en función de si su objetivo es obtener información cuantitativa (cantidad de medicamento vendido, prescrito, dispensado o consumido) o cualitativa (calidad terapéutica del medicamento vendido, prescrito, dispensado o consumido). Los EUM en función del elemento principal que pretenden describir se clasifican en: 1. Estudios de la oferta y del consumo: describen los medicamentos que se utilizan y en que cantidad. 5 Hechos saltantes de los EUM - - - - - - 1962 – Speirs en Escocia y Smithhells en Liverpool tratan de establecer una correlación entre la focomelia y la ingesta de la Talidomida a través de recetas médicas. 1966 – 1967, Engel y Siderius en Holanda analizan la utilización de antibióticos en seis países europeos. 1969 – La OMS organiza en Oslo un simposium sobre la utilización de medicamentos, formando un grupo de expertos para el seguimiento del uso de medicamentos. Esto condujo a la formación del DURG (Drug Utilization Research Group). 1970 – Ginebra, se pretende alcanzar un sistema de clasificación de medicamentos y una unidad de medida que exprese la utilización de los mismos. 1975 – El grupo noruego NMD (Norwegian Medicinal Depot) publica la lista de Dosis Definidas para los medicamentos registrados en Noruega, empleando un sistema de clasificación de medicamentos, que luego paso a ser el ATC (Anatomical Therapeutic Chemical). El Grupo DURG establece las Dosis Diarias Definidas (DDD). 1977 – la OMS define le concepto de Estudios de Utilización de medicamentos. 1982 – En España se comienzan a realizar trabajos haciendo uso de las Dosis Diarias Definidas. 2. Estudios prescripciónindicación: describen las indicaciones en las que se utiliza un determinado medicamento o grupo de medicamentos. 3. Estudios indicaciónprescripción: describen los medicamentos utilizados en una determinada indicación o grupo de indicaciones. 4. Estudios sobre la pauta terapéutica (o esquema terapéutico): describen las características de utilización práctica de los medicamentos (dosis, duración del tratamiento, cumplimiento de la pauta, monitorización del tratamiento, etc.). 5. Estudios de factores que condicionan los hábitos de utilización (prescripción, dispensación, automedicación, etc.): describen características de los prescriptores, de los dispensadores, de los pacientes o de otros elementos vinculados con los medicamentos y su relación con los hábitos de utilización de los mismos. 6. Estudios de consecuencias prácticas de la utilización: describen beneficios, efectos indeseados o costos reales del tratamiento farmacológico; también pueden describir su relación con las características de la utilización de los medicamentos. Según algunos autores existe un séptimo grupo, los Estudios de Intervención, los que surgen cuando los EUM se diseñan específicamente para valorar el resultado de una intervención, la que puede ser reguladora o educativa. Los estudios de utilización de medicamentos requiere para garantizar la calidad y la comparabilidad de los mismos: a) una clasificación adecuada de los medicamentos o las especialidades farmacéuticas y; b) unos parámetros de medida cuantitativos adecuados. Las herramientas e instrumentos empleados para clasificar y medir serán tratados en el siguiente boletín de DIGEMID. Preguntas que pueden encontrar respuesta mediante los EUM: 1. ¿Se están utilizando medicamentos inadecuados? 2. ¿Se está utilizando un tratamiento insuficiente? 3. ¿Se está utilizando excesivamente un tratamiento? 4. ¿Se están utilizando excesivamente o insuficientemente ciertos medicamentos en comparación con sus alternativas? 5. Es adecuada la utilización de los medicamentos elegidos, respecto al esquema terapéutico? Fuente: • J. Altamiras. Farmacoepidemiologías y estudios de utilización de medicamentos. Rev. Farmacia Hospitalaria • Ministerios de Salud «Los estudios de utilización de medicamentos orientados a la identificación de problemas en el uso de antimicrobianos». Reunión Técnica – DIGEMID 5 y 6 de Octubre 2005, Lima – Perú. • Vallano A. «Estudios de Utilización de Medicamentos». Fundació Institut Català de Farmacología. Servicio de Farmacología Clínica. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Universitat Autònoma de Barcelona. • Figueras A., Vallano A., Narváez E. «Estudios de Utilización de medicamentos «Manual Práctico, Ministerio de Salud, República de Nicaragua, Junio 2003 • World Health Organization, «Introduction to Drug Utilization Research». Oslo, Norway, 2003. El boletín Informativo DIGEMID es una publicación trimestral de difusión libre en formato electrónico, que está destinado a los profesionales de salud, con el fin de informar y contribuir a promover el Uso Racional de Medicamentos. Boletín Informativo DIGEMID>>> Directora General: Dra. Rosa Amelia Villar López; Director Ejecutivo de DAUM: Dr. Victor Alejandro Dongo Zegarra; Director Ejecutivo de DAS: Dr. Anibal Díaz Robles; Director Ejecutivo de DCVS: Dr. Gustavo Bravo Orellana; Coordinación: Jefe de Equipo de Farmacoepidemiología: Dra, Silvia Álvarez Martell; Jefa del CENADIM: Dra. Sofia Salas Pumacayo; Redacción: Centro Nacional de Documentación e Información de Medicamentos. Boletín Informativo DIGEMID 2006;1 (2) 6