Medina de Rioseco. El chico había vuelto a reñir con su progenitor

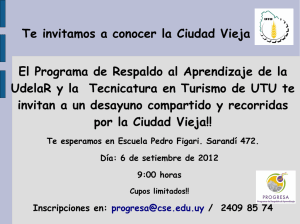

Anuncio

Medina de Rioseco. El chico había vuelto a reñir con su progenitor por culpa de lo de siempre. Había estado con uno de los Enríquez en una de las dehesas que poseían a las afueras de la villa cortando toros. Su padre se había enterado y le había dicho que no volviera y que si desobedecía, no le volvería a dejar entrar en casa. Llevaba ya dos años acudiendo a la cita y exponiendo su vida por nada, pero al chaval le gustaba enfrentarse con la muerte más que ninguna otra cosa. Adriano, el de los Enríquez, no era tan hábil pero tampoco lo hacía mal, a pesar de que más de una vez el toro había estado a punto de pillarle. El mayoral de aquella hacienda, un hombre curtido de piel aceitunada y barba hirsuta, de pocas palabras y escasos consejos, les había enseñado lo más elemental a la hora de cortar un toro: cómo acercarse al animal y cómo esquivarle en carrera, curvando la espalda en el momento de máxima proximidad con respecto a uno de los pitones, y para ello les había mostrado su propio arco, con el que solía practicar de joven y con el que había matado a más de un comunero. Ambos amigos habían captado las enseñanzas de aquel tutor, sin demasiadas explicaciones como era lo habitual, y se manejaban lo suficientemente bien como para iniciarse en toros algo más corpulentos y ágiles como los que se criaban al sur de Valladolid. Una mañana de esas en que el sol de Castilla hace hervir el aire y quema la piel de los poco ataviados, se encaminaron con la parsimonia de los cansados hacia la dehesa, dejando atrás los molinos a la izquierda. En ello estaban cuando avistaron una familia de gitanos que había acampado al otro lado del camino que lindaba con el campo donde pastaba la manada. Adriano, el de jubón aterciopelado, le comentó a su amigo, el hijo del labrador, que se trataba del mismo grupo de gente que venía todos los 9 La mano bastarda de Dios años en una especie de carromato en el que también se hospedaba algún que otro animal. Al acercarse, comprobaron que unos oseznos y un par de monos hacían y deshacían un montón de piruetas mientras los más pequeños de aquella familia gitana reían y jugaban a la par que les imitaban. Los pequeños, que iban como Dios les trajo al mundo, estaban tan sucios que apenas se les distinguía las facciones, aunque los ojos vivos y brillantes de uno de ellos resaltaban como dos luceros entre tanta negrura. Un gitano medio anciano, al sentirlos, bajó del pescante provisto de buena cachaba y un sombrero de paja algo rasgado. Vestía ropa negra y su dentadura tan blanca destellaba como la nieve bajo el sol. Reconoció a uno de aquellos chavales nada más mirarle al rostro, tal vez por la ropa y la punta de la nariz tan llamativa que distinguía a los miembros de tan noble familia; le pareció ser el hijo o algún familiar cercano de ese gran señor, Don Luis Enríquez y Girón, Almirante de Castilla, Duque de Medina de Rioseco y Conde de Melgar, del que todo el mundo hablaba en los mercados o en las tabernas, dueño de la mitad de las tierras de aquella comarca y hombre fiel al emperador. Les dijo, tras saludarlos, que se irían en un rato, pero Adriano miró a los chavales divirtiéndose con los animales y les invitó a permanecer allí tanto como quisieran. La única sombra protectora que se discernía —comprobó Adriano al secarse el sudor de la frente con la manga del jubón— se encontraba dentro de aquel destartalado carromato y la encina vetusta bajo la cual sesteaba la manada. Avistó, en medio de aquel campamento, un fuego casi imperceptible por la inmensa luz del día, donde hervía una especie de olla junto a un oso de gran tamaño recostado esperando la gratificación de una anciana que daba vueltas a un guiso que ambos ya habían degustado con fruición. SANTIAGO J. ZURITA MANRIQUE 10 El pariente de los Enríquez sacó unas monedas de la faltriquera y se las dio a la vieja al aproximarse. «Acercaos a la villa y comprad algo con más sustancia, que bien falta os hace» —le dijo a la gitana que apenas tenía carne para sostener aquellos huesos. Ella le miró con una mezcla de satisfacción y de asombro, cogió el dinero, lo guardó en algún lugar bajo la falda y, sin prestarles más atención, siguió con la faena junto a la olla y junto a su oso, provista esta vez de un cucharón de madera más apto para servir. Los pequeños, agradecidos por el dinero, les cogieron de la mano y les dejaron acariciar a los oseznos, aunque los monos se negaron desde el principio a tomar la de Adriano, mostrando las mandíbulas si intentaba acercarse. Por el contrario, se lanzaron a los hombros del acompañante y todos los gitanos se quedaron tan sorprendidos que no pudieron por menos que lanzar una exclamación de extrañeza y júbilo a la vez. Era la primera vez que aquellos animalitos se comportaban así con un extraño y la vieja, que seguía dando vueltas al guiso, le sonrió como sólo hacía a los de su raza. A continuación cogió unos vasos y vertió algo del contenido de la olla invitándolos a probarlo y los dos aceptaron, más por educación que por devoción. Se sorprendieron al catarlo y se miraron al cerciorarse que aquel brebaje estaba bueno. Adriano miró al gran oso, que engullía un par de trozos de carne, luego a la vieja que le atusaba, hasta que optó por dirigirse al anciano que no paraba de mirarle de arriba abajo. Le comentó que se dirigían a la dehesa a practicar, que pronto tendrían que hacerlo en público y que ya tenían muchas ganas de estrenarse. «Po nozotro podéis empeza cuando queráis» —les aseguró el viejo—.«Pero yo con ezos bichos me andaría con cuidao». Ambos jóvenes, encharcados en sudor por aquel calor y tal vez por aquel mejunje ingerido, cruzaron el camino y 11 La mano bastarda de Dios saltaron la valla que daba acceso a la manada. Los toros estaban repantingados bajo una encina cuyas ramas se abrían al exterior con la fuerza y largura que dan los años. Los bichos ni se inmutaron al avistarlos. El chico alto pensó que ahora o nunca, se desprendió del jubón y se lanzó a la faena consiguiendo que uno de ellos se levantara y le mirara como a un extraño. Los miembros varones de aquella familia trashumante, incluidos todos los animales menos el oso, que lamía con fruición un cuenco lleno de caldo, se apostaron detrás de la valla y quedaron impresionados por la osadía de aquel muchacho al enfrentarse con valentía a aquellos animales. La vieja entonces tapó la olla, cogió el cuenco del oso y lo puso lejos. El animal la siguió como un perrito y le ató junto a una de las ruedas. Se unió al resto de la familia, no por ver al mozalbete enfrentarse a aquellas criaturas del diablo sino porque, tras enterarse por el marido de que el joven noble les había dado permiso para permanecer en aquel paraje, quería agradecérselo a su manera. Los chavales gritaban, jaleaban y le animaban a volver a hacerlo. Adriano no les quiso defraudar, así que lo volvió a intentar, si bien el toro no le prestó la más mínima atención, aunque algunos de la manada levantaron los ojos, desistiendo al rato y continuando con la siesta tan placentera bajo la sombra que proyectaba aquella encina. El viejo, que entendía algo, les aseguró que a esa manada no la levantaba ni el más adiestrado en esos envites. No obstante, les aseguró que a los dos les sobraba bravura, «que ez lo primero que haze farta para ello» —sentenció. —Ezos bichos quieren dormir tranquilos —les espetó la anciana. —¡No me eztraña, no está er día pa correteá! —interrumpió su marido invitándoles a saborear otro poco del guiso de su mujer. SANTIAGO J. ZURITA MANRIQUE 12 La vieja, entonces, como por acto reflejo o guiada por su intuición, se acercó al labriego que andaba rodeado de monos y oseznos. «Veniz a zentar junto al carromato. Ahora haze demasiao caló y ni las moscas zalen a pazeá». Tras acomodarse y mirar al muchacho alto y rubio a los ojos, le pidió permiso para darle la buenaventura. Después de un pequeño silencio, le auguró todo lo mejor que se puede vaticinar en esas ocasiones. Le dijo, al observar la palma de la mano con cierta meticulosidad, que sería alguien importante, que conocería la gloria y se haría con una fortuna incalculable, pero sobre todo que conocería a una gran mujer de la que se enamoraría. Luego, tras sonreír al joven labriego, se acercó al otro, que andaba algo cabizbajo poniéndose el jubón. Éste frunció el ceño y le aseguró que no creía demasiado en esas cosas pero que, por ser ella, se lo permitiría. La vieja entonces le tomó la mano y recorrió con la mirada cada una de las líneas que formaban una especie de M mal resuelta, poniendo atención a la línea de la vida. Escudriñaba aquella mano una y otra vez, le miraba a los ojos, recorría con el dedo índice cada línea, volvía a mirarle, pero fue incapaz de pronunciar una sola palabra. Algo aturdida, decidió comenzar de nuevo a recorrer las otras líneas que se perfilaban en la palma de aquella señorial mano, libre de ampollas o sabañones, blanca como la nieve y suave como la seda, pero un silencio espectral apagó cualquier conato de romperlo. Le miró a los ojos y siguió muda. El muchacho se extrañó cuando la gitana agachó la mirada y dio media vuelta como buscando auxilio entre los suyos. «¡Qué ha visto que no quiere contarme!» —le espetó como si hubiera visto un fantasma. La vieja susurró algo al marido y se encaminaron hacia detrás del carromato donde el oso grande seguía lamiendo los restos de aquel guiso. 13 La mano bastarda de Dios Poco después y sin explicaciones los dos mozalbetes vieron cómo levantaban el campamento y se marchaban sin volver la vista atrás: los críos con el culo al aire seguían jugando con los monos y los oseznos. El gran oso marchaba cancaneando y los más mayores, sentados en el pescante con la mirada perdida en el horizonte de la mente, iban callados como si una palabra suya fuese a trastocar el destino de los mortales. Adriano, desde entonces, no había logrado pegar ojo. «Ni una palabra —se decía al despertar entre cabezada y cabezada todo encharcado en sudor». No se lo había dicho a nadie, ni tan siquiera a su madre, a quien solía confesar sus secretos más íntimos: el silencio de aquella anciana le susurraba entre las hojas de los robles o de las encinas, entre las espigas de los campos, en el vuelo de las golondrinas, en el canto nocturno de los grillos; en el silencio de las casas de la villa, en las voces de los comerciantes, en las palabras de los clérigos, en las campañas al repicar; le perseguía entre los tapices de palacio, al abrir o cerrar algún cajoncillo de bargueño; en las miradas de los siervos y esclavos; en el bullicio de las fiestas o en las tabernas atestadas de gente; aquel silencio le perseguía como el final de una pesadilla que se alarga en el tiempo y no te deja vivir en paz allá por donde vas. SANTIAGO J. ZURITA MANRIQUE 14