Cara y cruz del proceso de Bolonia He criticado el llamado proceso

Anuncio

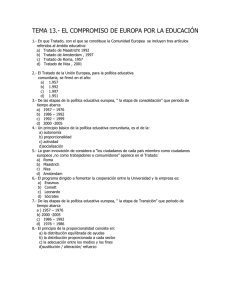

Cara y cruz del proceso de Bolonia He criticado el llamado proceso de Bolonia en sus distintas fases, pero hoy tengo que reconocer que tal vez no haya otro remedio que admitirlo como mal menor. Y no porque los argumentos que aducía en el pasado no me sigan pareciendo válidos, sino porque ante la situación calamitosa en que se encuentra la Universidad, degradarla a mera escuela profesional tal vez sea la única manera de salir del atolladero. Importa recalcar en primer lugar que el proceso es una iniciativa de los Gobiernos, no de las universidades. Se inició en una reunión de los ministros de Educación de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, convocados en París en mayo de 1998 para conmemorar el 800 aniversario de la fundación de La Sorbona. En la declaración común se insiste en que es preciso recuperar tanto la movilidad medieval de maestros y estudiantes como el carácter profesional de la enseñanza. En efecto, la Universidad empezó siendo una institución eclesiástica que proporcionaba los conocimientos requeridos para ocupar un puesto en la primera burocracia de Europa, la de la Iglesia. Y hasta hoy, preparar los profesionales que demanda la sociedad ha sido la función prioritaria de la Universidad. El proceso de Bolonia pretende reanudar, por un lado, la antigua movilidad de profesores y alumnos, creando un "espacio europeo de educación superior" y, por otro, volver a centrar la enseñanza en su función específica de preparar profesionales. Este objetivo conlleva, por un lado, ampliar y diversificar las profesiones que se cursen en la Universidad y, por otro, adaptar la enseñanza a que los egresados salgan en condiciones de ocupar el puesto de trabajo que les ofrezcan. La categoría central del nuevo modelo de Universidad es la misma que se predica para el mercado de trabajo, "flexibilidad", ya sea en la admisión de alumnos de distintas procedencias, o bien para cambiar de titulación, seguir más de una a la vez o trasladarse de una universidad a otra. Facilitar la flexibilidad que el mercado de trabajo requiere exige un sistema de créditos que al principio sirvió para simplificar el reconocimiento de los estudios previos, pero que ahora también amalgama contenidos y formas didácticas, y por problemático que pueda ser en cada caso concreto, aporta la enorme ventaja de librarnos de una enseñanza reducida a la lección magistral. El mayor aporte es la propuesta de que el estudiante pase el mayor tiempo posible, por lo menos un semestre, en una universidad extranjera. No sólo es la manera más adecuada de cumplir con el propósito de que el alumno domine dos lenguas europeas, además de la propia, sino que nada forma tanto la personalidad como salir del ambiente familiar, y en tiempos en que resurge el nacionalis-mo, de las fronteras nacionales. Ha dado magníficos frutos la movilidad que los programas Erasmo y Sócrates brindan al estudiantado, y se nota que el profesorado apenas haya hecho uso de esta posibilidad. Una buena parte de la crítica al proceso de Bolonia parece bien fundada, pero ¿resulta también oportuna? Me ha empujado a una respuesta negativa el hecho de que los Gobiernos hayan dejado fuera a las universidades, convencidos, como he terminado por estarlo también yo, de que desde dentro y por su propia iniciativa son irreformables. Las universidades en general quieren continuar como están, y lo único que demandan es más dinero. Los profesores dando la horita de clase -cada vez algunas menos, sobre todo en las licenciaturas en las que escasea el alumnado- y con tiempo libre para dedicarse a lo que gusten -algunos, también hay que decirlo, lo aprovechan para investigar o para escribir libros, pero ello en nada contribuye a mejorar su posición en la universidad- quejándose todos del nivel bajísimo y enorme desinterés del alumnado, a los que conviene aprobar, aunque su rendimiento sea nulo, para no tener líos. Los estudiantes, por su parte, temen cualquier cambio que les saque del actual letargo y les obligue a esforzarse un poco más para sacar el título. A grupos muy minoritarios el carácter netamente capitalista de la reforma les da incluso cierta cobertura ideológica. Cierto que otros universitarios europeos habíamos soñado -y algunos hasta hoy- con una reforma drástica de la Universidad que la acercara a los ideales que proclamábamos. Ha pasado inadvertido que fue también en Bolonia, al conmemorar los 900 años de la fundación de la universidad más antigua de Europa, donde en septiembre de 1988 los rectores y presidentes de las más importantes universidades europeas firmaron La Carta Magna de las Universidades, en la que se concibe la institución como centro del desarrollo cultural -mantiene la tradición del humanismo europeo- y del científico y técnico -las dos grandes contribuciones de Europa al mundo-, a la vez que despliega su actividad en la unidad de la enseñanza y la investigación, sin la menor intromisión del Estado, que se compromete a respetar su autonomía. Es la Universidad que ya realizaron Reino Unido y Alemania, en cada país con sus peculiaridades propias. En el modelo británico se trataba de educar en el cultivo de las ciencias a una élite que se distinguiera por su capacidad de liderazgo tanto en la empresa como en la administración del Imperio. En la universidad alemana el empeño era también educar a una élite de científicos, convencidos de que los que no continuasen en la investigación con esta preparación serían magníficos profesionales. Ambos modelos coincidían en que la tarea de la Universidad era educar a élites que ya lo eran por nacimiento o inserción social. Este modelo naufraga en los años sesenta y setenta del siglo pasado, cuando las universidades tuvieron que abrir sus puertas a todas las clases sociales. Con la masificación de las aulas y los niveles culturales de los recién llegados, era por completo inviable la Universidad basada en la unidad de la enseñanza y la investigación. Quisimos conservar el modelo elitista, a la vez que democratizar sus estructuras. El ideal de una Universidad de excelencia y democratizada -una especie de cuadratura del círculo- se ha revelado 20 años después una ilusión sin el menor fundamento. La universidad española del XIX y XX se inspira en el modelo napoleónico, que se circunscribe a preparar a los funcionarios que precise el Estado. Nuestras universidades, a las que tenían acceso sólo unas muy endebles clases medias, no han sido más que escuelas preparatorias en las que se aprendía a memorizar los temas que luego se recitan en las oposiciones. Pocas eran las posibilidades profesionales para el egresado que no conseguía entrar en el Estado. A partir de los años ochenta, la universidad española también se ha democratizado con una masa estudiantil procedente de clases sociales que antes no podían llegar a la Universidad. Por mucho que el número de funcionarios se hayan multiplicado en municipios, autonomías y Estado central, lo dramático de la situación consiste en que la inmensa mayoría del estudiantado ya no puede aspirar a que lo emplee el Estado. La mayor oferta de puestos de trabajo proviene de la empresa privada, pero la Universidad sigue preparando para responder al temario de una oposición y se resiste a acoplarse a las demandas de las empresas. Ignacio Sotelo es catedrático excedente de Sociología.