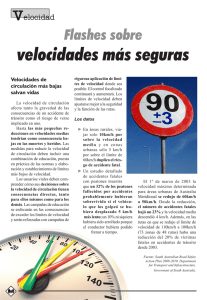

Revisión de los límites de velocidad

Anuncio