Los_depositos_de_la_ria de _Huelva

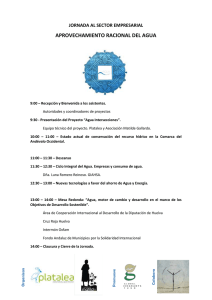

Anuncio