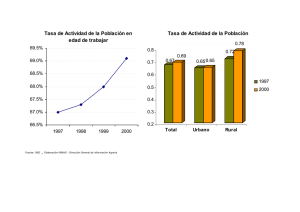

crisis del modelo neocapitalista y reproduccion del proletariado rural

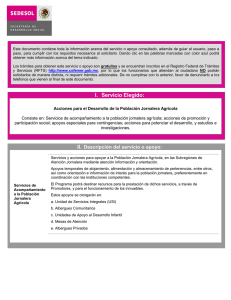

Anuncio