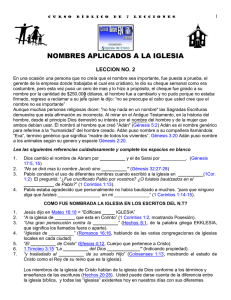

CURSO DE BIBLIA 1

Anuncio