ADVERTENCIA Salvo Domingo Lourido, de cuyo itinerario vital se

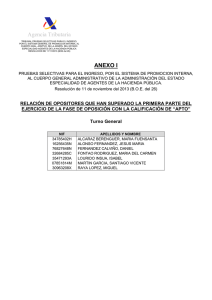

Anuncio

ADVERTENCIA Salvo Domingo Lourido, de cuyo itinerario vital se ha dado en las páginas consumidas una versión sesgada y obscena, omitiendo aquellos perfiles que hubieran permitido una aproximación más enjundiosa a sus homéricas proezas, y algún que otro protagonista secundario, tal como Ramón Acevedo, que es el único que en este instante de hartazgo me devuelve la memoria, ninguno de los personajes y episodios que han jalonado la narración tiene vínculo alguno con la realidad, ni con esa viscosa, lacerante melancolía que los intelectuales califican como texto histórico. Es preciso subrayar al eventual lector, probablemente también hastiado como quien redacta estas líneas finales, que los habitantes que pueblan la novela son ficticios, meros ángeles concebidos por la imaginación del demiurgo, y que nunca ocurrieron los acontecimientos tan mal administrados por su pluma. Las opiniones vertidas por el cronista, su cínico regodeo en menoscabo de los seres que inventó, la penosa hipocresía con que aparenta deleitarse, y, en fin, todo el húmedo discurso que su mente trazara sobre páginas en principio inocentes, incluyendo cierta apatía en las descripciones, deben ser cargadas a su cuenta particular. En cuanto a la autoría puntual de los párrafos, misterio que no logra develar la lente de los calígrafos, habrá que resignarse al enigma de si fue el siniestro Frelopín quien escribiera la historia, en cuyo caso reivindicaría la condición de autor y personaje al mismo tiempo, o bien una ninfómana oportunista que consiguió infiltrarse entre papeles abandonados –no necesariamente Rosario Gárate, ser inmaterial del que no cabe deducir se distrajese en un mar de palabras–, o tal vez, como simple hipótesis, que hayan sido varios los escribientes que se turnaron en una lucha desigual y confusa contra las oraciones. Da lo mismo. Las hojas ingresaron precipitadas a través de un ventanal abierto al rumor ingrávido de la primavera, y 350 GONZALO SEIBANE fueron a posarse sobre mi escritorio como animales domésticos en busca de comida. Lo escrito es una íntegra farsa; una secuencia de criaturas artificiales, de pronto anodinas, de pronto esperpénticas, apresadas en un pantano de causas y efectos hacia el que vomitan con énfasis sus respectivos fracasos. Al cabo, me atrevo íntimamente a sugerirle, la vida quizá sólo sea una suma de ficciones que vendrá a recoger la muerte. Como Narcisos enamorados de su imagen, hemos de ver desvanecerse nuestros rasgos en el espejo del agua. Déjeme entonces evocar a aquella hija del aire usurpadora del trono de Babilonia, Calderón mediante, anunciándonos lo que somos: materia breve que ha de llevarse en átomos el viento.