el principio de presencia equilibrada en la ley orgánica para la

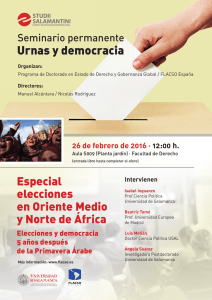

Anuncio