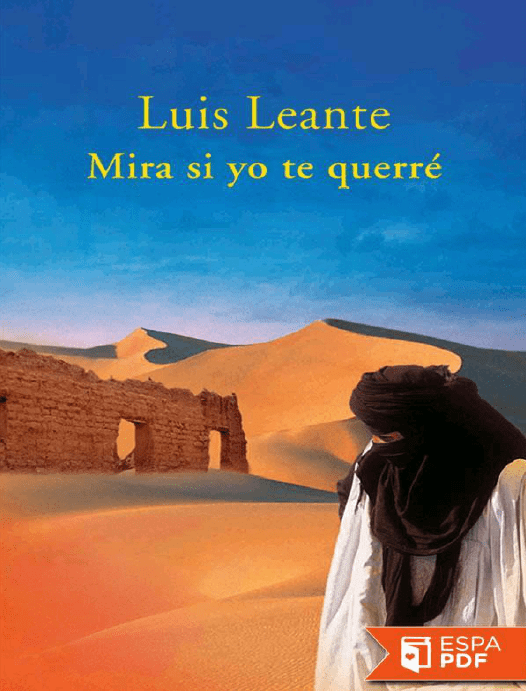

Mira si yo te querré

Anuncio