El movimiento religioso del Areruya: Origen

Anuncio

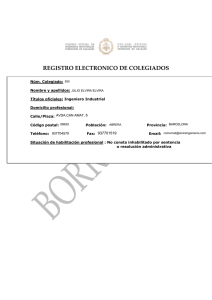

Fr. Jesús García

Misionero Capuchino

Cantar y danzar hasta "tocar el Trono de Dios"

El movimiento religioso del Areruya: Origen, contenido,

experiencia

Introducción: Según el amplio tesoro bibliográfico de La Salle1 sólo hay dos artículos de Fr. Cesáreo de

Armellada sobre el tema (uno del año 1975 y otro del 1978); lo más reciente que tengo a mano es un

libro de Audrey Butt Colson en inglés (1998); de ella misma poseo un artículo publicado en

Antropológica (1971)2 y otro publicado en The Journal (1960)3; está disponible también el texto de Koch

Grünberg (Edición del BCV)4; es curiosa la ausencia del tema del Areruya en el texto de Fr. Cesáreo de

19465; es llamativo también que no haya artículos de Mons. Mariano Gutiérrez sobre el tema, al menos

reseñados en la fuente de La Salle.

'Este movimiento religioso, que venimos denominando Areruya por la repetición de esta palabra en sus

rezos cantados y bailados, tuvo su origen en el siglo pasado (XIX) en un caserío indígena de nombre

Amokokupai (Laguna del viejo), muy cerca del vértice trifinio de la Guayana (Guyana), el Brasil y

Venezuela.

'El contenido es netamente de misioneros cristianos de habla inglesa y está claramente reflejado en las

ideas y en las palabras. Pero tiene influencia de los tres grupos lingüísticos indígenas entre quienes se fue

extendiendo: los akawayo, los makuchí y los pemón (estos, en los grupos denominados arekuna y

kamarakoto). Y hay también préstamos del castellano y del portugués.

Algunos elementos esenciales

'De manera un tanto sorprendente, tenemos que no son las palabras Biblia o papel las que aparecen en los

cantares del Areruya, sino la palabra karetá (del castellano carta), con el significado de papel, libro, y

Biblia, más que simple carta. Esta palabra forma parte esencial de este movimiento religioso cristiano,

según nos parece, admirablemente adaptado a la idiosincrasia de los indios en cuanto a las melodías, el

ritmo, los bailes y algunas otras cosas, que deberé explicar en su día.

El pequeño karetá

'Todos los relatos, recogidos por nosotros, sobre el origen de este movimiento señalan como punto

esencial que el indio iniciador recibió un pequeño karetá (¿catecismo, selección de textos bíblicos?) en

oposición al Gran karetá que poseían los misioneros. Y el contenido de este karetá eran precisamente

rezos para cantar y bailar y con los cuales levantar el corazón a Dios y avivar los deseos de llegar a su

casa del cielo. Porque la religión de los hombres sobre la tierra debe ser el comienzo de lo que hacen los

ángeles en el cielo, según la descripción del Apocalipsis'6.

Adaptado para pueblos indígenas

'... es para admirar, alabar a Dios y bendecir a los ipukenak (sabios, conocedores de los rezos e inventores

de nuevos versos del Areruya), que de manera tan magistral captaron el Mensaje Cristiano en sus ideas

fundamentales y lo adaptaron a la idiosincrasia de aquellos pueblos indígenas del Brasil, de Guyana y de

Venezuela, que moran en torno al gigantesco Roraima'7.

HISTORIA

'Los comienzos de la sincrética religión de Aleluya están relatados en tradiciones orales de los Akawayo,

los Patamona y los grupos regionales Pemón. Todo empezó con la experiencia onírica de un Makuchí

llamado Pichiwon, cuyo hogar era Kanuku, presumiblemente las Montañas Kanuku que dividen las

sabanas del Norte de Rupununi de las del Sur. El elegido y su viaje

Se cuenta que Pichiwon fue llevado por dos clérigos a algún lugar más allá de Georgetown. Algunos

sostienen que fue llevado a Inglaterra. Fue enseñado acerca de Dios y bautizado con el nombre cristiano

de Edén. Sus patronos partieron y él se sintió muy solo. Además, el desconfiaba acerca de la verdad de

las enseñanzas recibidas y la naturaleza de su bautismo. Él comenzó a pensar en Dios y deseaba verlo

personalmente. El sueño y la misión

Soñó, y en su sueño su alma (fuerza vital, akwalu en akawayo), se elevó hasta el cielo y vio muchas

cosas. Llegó hasta la puerta del cielo, el lugar de Dios, y escuchó la voz de Dios. Recibió mensajes

(maimuton: palabras), oraciones y canciones y también una botella con medicina blanca y papel (kareta)

que era la Biblia india. Entonces Pichiwon recibió el Areruya, de parte de Dios, en el cielo. Era

específicamente para los amerindios y le fue dicho que al regresar debía enseñar a sus parientes.

Más revelaciones divinas

'De vuelta en casa, después de varios años, él llevó consigo un caudal de bienes materiales y su nuevo

conocimiento. "Él abandonó lo que el hombre blanco le había dicho y detuvo la lectura del libro. En lugar

de aquello él tomó el Areruya, que él consiguió por sí mismo de Dios", esto es, por revelación personal.

Continuó teniendo largos sueños y hablando con Dios, cantando, orando y enseñando.

Después de su muerte

Mientras unos no le creían, otros se convirtieron por su mensaje y muchos venían de lejos para escuchar y

aprender de él. Unos hechiceros (kanaima) lo mataron y él se fue a vivir en el cielo. Sus asistentes

continuaron su palabra, pero la perdieron, olvidándola, y regresaron a los cantos y danzas tradicionales,

que mezclaron con Areruya. Entonces vino Abel, el fundador del Areruya Akawayo quien, de acuerdo a

la versión Akawayo, encontró las palabras correctas y dio al pueblo el buen Areruya'8.

El alcance de su mensaje

Audrey Butt Colson señala que de acuerdo con la información por ella manejada, la experiencia de

Pichiwon debió tener lugar alrededor de 18709.

En 1911 el Areruya era practicado en varias áreas en los valles del Surumu y del Cotinga y en Roraima.

Koch-Grünberg vio alguna sesión en Koimelemong y anotó que esta danza religiosa era característica de

los Taurepán del Roraima10.

Se extiende entre los pemones

Abel y su hijo Moisés, líderes del Areruya en Amokokupai, pueblo akawayo, enviaron predicadores a los

pemones de la Gran Sabana. Auka, pemón, había aprendido el Areruya de Kraichi, un predicador

akawayo del Río Kamarang; Auka se convirtió en el más famoso ipukenak (sabio) en el noreste de la

Gran Sabana, enseñando a varios predicadores que extendieron la práctica entre los pemones. Otto Thulin

(1912) y Fr. Cary-Elwes (1920) visitaron Wanapupai, pueblo de Auka, y lo fotografiaron. Alrededor de

1926 el profeta murió y fue enterrado en ese poblado11.

Los pregoneros

Los profetas del areruya en Amokokupai han sido Abel (murió c. 1911), John William (1911-¿?), William

(¿? - c. 1921), Kiabong (antes de 1929- 1953), Aibilibin (1953-1970) y Peter William (1970- )12.

LOS PEMONES

El más famoso ipukenak pemón es Auka; en S. Rafael de Kamoirán he visto una fotografía de este

predicador itinerante. Está enterrado en Wanapupai, en el camino que va de Kawí hacia S. José de

Tuaukén. Auka es palabra pemón que significa la luz del espíritu (cercano al concepto akawayo arriba

mencionado, akwalu). Este nombre es un don y una tarea: este predicador recibió experiencia y mensajes

trascendentales y los transmitió a su gente, iluminándolos.

La practica del areruya

Según Elvira Farfán13, residente en Kavanayén, Auka aprendió el Areruya de un akawayo. Engrán a su

vez fue iniciado por Auka y Aipiripín. Elvira conoció a Engrán en 1949, cuando ella se encontraba en la

Misión de Sta. Teresita (Kavanayén). Este ipukenak vivió en diversos lugares de la región

(Kumarakmerú, en el río Mowak; Chikadán, río Pakairao; Yumé, río Karuai y Kuaipé actual camino

hacia el salto Iravanaima, en el río Karuai); en cada uno de esos sitios levantaba una sochí (iglesia, en

inglés church) para practicar los rezos, cantos y danzas del Areruya.

Una nueva comunidad

Después de un conflicto con un vecino, por fronteras de áreas de pesca, que terminó en tragedia (muerte

del vecino y, posteriormente, de su asesino, quien supuestamente había sido contratado por Engrán), este

ipukenak se marchó a Sarauraipa; en esta comunidad viven actualmente su viuda, Luz María Sigala,

(casada en segundas nupcias) y uno de sus hijos, Salvador. Luz María es hija de Agustín y, por lo mismo,

hermana de Juan Bosco Sigala. Su actual esposo se llama Tomás Alejandro.

La participación de los misioneros Cuando Engran estuvo en Kuaipe los misioneros tomaban parte en el Areruya dominical: Fr. Roberto y

las Hermanas Consuelo, Clara y María Luisa. Venía gente de los distintos poblados de la zona (Unatei,

Eretukén, Paukén...).

Guillermo, Eduardo Ochoa, Agustín y Chachijuan fueron discípulos de Engran. Los tres primeros ya

fallecieron; el último vive por El Vapor, en el Cuyuní. Después que murió Guillermo, Elvira soñó con un

Ángel y a partir de entonces se le graban en su memoria los cantos del Areruya, el Chochimán y los

aguinaldos en pemón.

Un sitio para el areruya

Recientemente en Kavanayén, por deseo de Ernestina Lambós, expresado en sus últimos días en este

mundo, fue construida la capilla del areruya, Tarikirán Chochí; Fr. Jorge González, superior y párroco, la

bendijo e inauguró el 13 de mayo del 2007.

LOS CANTOS

Elvira cantó algunos versos que a continuación transcribo en pemón y en castellano. Lamento no saber

escribir música y no poder captar la unción de los breves cánticos.

1. Yekonekasak pra masa sochi man/ Todavía no está preparada la iglesia (Elvira aclara que sochi puede

ser la capilla y el corazón del creyente).

Yepurimapö pra masa sochi man/ Todavía no está en oración la iglesia.

2. Waküpe etakaruktö sochi/ La iglesia se llena de gracia

Papa maimu ekamaninpe/ para predicar la Palabra del Padre

Itekare ekamaninpe/ para predicar su Noticia (Evangelio)

Areruya ekamaninpe/ para predicar el Areruya

3. Nai vina, patayewan nai, uvi; tarikiran nai, uvi.

¿Dónde, dónde está el 'corazón del mundo' (Cielo), Hermano (Jesús); dónde está tu mensajero, Hermano?

4. Waküperö man preri pachi eseren, chochi tau eserenka.

Es hermoso y bueno el canto de la hermana de la oración (Virgen María), canto en la iglesia.

5. Karetai weyupe man, sochi, sochi/ El Evangelio ilumina, iglesia, iglesia.

Aipiripin weyupe man, sochi, sochi/ La Gracia (la espada del Arcángel) ilumina, iglesia, iglesia.

Karetai taponope Areruya/ El Evangelio es sede del Areruya.

6. Aipiripindau erato serö;/ En la Gracia giro;

werüdapai erato serö, makoidapai erato serö/ desde las tinieblas retorno, desde el pecado retorno;

Jesús daponopo erato serö/ el trono de Jesús gira.

En la foto las niñas del internado, junto a otros, en una celebración en la Misión de Kavanayén.

LA EXPERIENCIA

El objetivo del danzante del Areruya es alcanzar una experiencia profunda que los pemones describen

como tocar el trono de Dios, nombrado en el cántico 6 (v. supra); para 'tocar el trono' los danzantes

siguen, en círculo, y enlazados por los brazos, al líder, que va entonando versos que se repiten

rítmicamente; al danzar subrayan el paso con el pie derecho, golpeando con más fuerza; los que alcanzan

la honda experiencia síquica y religiosa dejan de sentir que pisan la tierra y brincan como si fueran niños;

ven como un relámpago que cruza su vista y sienten como un corrientazo en el corazón; sienten

simultáneamente alegría y tristeza; lloran y sonríen; cuando sus piernas ya no los sostienen se detienen y

arrodillan, mientras algunos compañeros los auxilian. Se sienten embriagados sin haber bebido.

Desde la fe católica

Elvira dice que en la comunión eucarística ella siente eventualmente lo mismo que cuando 'toca el trono'

en el Areruya, pero que se contiene para no manifestar sus fuertes sentimientos, para no ser mal

interpretada ('pensarían que estoy loca').

Sólo los ipukenak reciben sus propios versos en esa honda experiencia religiosa.

Elvira tuvo un sueño en octubre del año pasado: vio una gota de sangre que resbalaba del cáliz levantado

por el sacerdote en la misa.

Carlota, famosa ipukenak de Unatei, ya difunta, afirmaba que veía el mismo rayo del Areruya cuando el

sacerdote consagraba el pan y el vino.

COMENTARIOS

Quien estas líneas escribe es indigno continuador del que redactó las palabras citadas arriba (notas 6 y 7)

y siente que realiza la promesa de Fr. Cesáreo de explicar algún día otras cosas sobre el Areruya.

Con justicia es llamada Audrey Butt Colson 'Areruya pachi' (Hermana del Areruya), por su empeño en

estudiar y dar a conocer esta práctica religiosa de los pueblos indígenas del Circun-Roraima.

La semilla del Verbo Es impresionante el sentido de la Trascendencia de los indígenas en general y de los pemones en

particular: este rasgo de su cultura es, con frase de Mons. Mariano, una clave de 'cristianismo natural';

uno no puede menos que recordar aquello de que la Palabra es la luz que ilumina a todo hombre que viene

a este mundo (prólogo del Evangelio según S. Juan); en este fuerte sentido espiritual y religioso,

fascinante y tremendo, hay una evidente semilla del Verbo. El Roraima aparece como un gran trono de

Dios, es decir, un lugar en torno al cual los makuchí, los akawayo y los pemones han girado durante

siglos, y en el último siglo lo han hecho con Jesús en su mente y corazón (esto es la oración para S.

Teresa de Ávila).

El sentido de los sueños

La insistencia en la necesidad de la experiencia personal es una clave constante en todos los movimientos

espirituales, en las grandes religiones, incluyendo el cristianismo, y también en el Areruya: esta

experiencia personal es la base de la certeza interna que fundamenta la propia existencia. Para los pueblos indígenas y, de igual manera, para muchos pueblos a lo largo de la Historia, los sueños

son más hondos de lo que piensan los jugadores de lotería (tal sueño es tal número) o los sicoanalistas

clásicos (tal sueño es manifestación de tal conflicto interior); los sueños son lugar de encuentro con los

espíritus originarios y, por ello, lugar de premoniciones y revelación.

En la foto el Padre Eleazar, actual párroco de Santa Elena de Uairén, repartiendo la comunión en una

misa en la Catedral.

Oración, devoción, contemplación

En el canto 1: la oración es la preparación de la Iglesia (lugar de Dios, capilla y/o corazón); la vigilia,

estar en vela, tener la lámpara encendida, ser virgen prudente, orar constantemente, son llamadas de Jesús

en el Evangelio bien captadas por los ipukenak en sus versos y expresadas sintéticamente en este cántico.

Francisco de Asís decía: todas las demás cosas deben servir al Espíritu de oración y devoción. Los

practicantes del areruya tienen una actitud que rima con la de Jesús cuando éste regaña a Marta por andar

deshecha por tantas ocupaciones y preocupaciones, dado que lo único necesario es lo que hace su

hermana, María de Betania, estar a los pies del Maestro. En nuestra iglesia hay 'papelorum progressio' y

activismo, pero falta quietud contemplativa. Somos martianos, no marianos. Hemos sido hasta marxistas,

no maristas. Debemos convertirnos. Necesitamos la Gracia, la experiencia del Espíritu, para que la Iglesia

no sea sólo burocracia, la Liturgia ritualismo y la Evangelización propaganda huera (canto 2).

Una experiencia de presencia-ausencia

Hermosa imagen esa del corazón del cosmos (patayewan); el cielo no es simplemente otro mundo

(alternativa carismática, don de Dios), es el corazón de éste (El Reino está en medio de ustedes, dijo el

Maestro); dónde puedo comunicarme contigo, dónde está tu telégrafo, radio, teléfono, televisión o

internet (tarikirán) (canto 3). Ernesto Cardenal ha dicho: renuncié a lo efímero por el Eterno y me

encontré con el superefímero. El Trascendente nos regala un caramelo espiritual y luego nos hace recorrer

el desierto.

El Trascendente se hace ausente y su ausencia nos duele y asfixia. Pero su Misericordia es mayor que su

condición de Terrible (por inmenso y poderoso) y vuelve a mostrar su ternura; nos hace sentir

nuevamente su presencia luminosa, dulce y confortante. El nos da energía, humor y creatividad. Amor y

humor de Aquiles Nazoa y de Teresita de Lisieux.

María es mayor que Pedro

La Virgen María es hermana de la oración (canto 4: preri pachi; pray en inglés es rezar); la María de

Nazaret supo ser Marta y María; atendió al niño y al adolescente Jesús en los cambios de pañales y en su

nutrición (desde el pezón hasta el pan de cada día, con el vino mediterráneo), sin dejar de contemplar al

Verbo, intuyendo los dolores de la Pasión y las luces de la misteriosa Resurrección (en el Evangelio no se

nos cuenta una aparición del Resucitado a la Madre). Urs von Balthasar nos ha recordado algo que por

obvio no deja de ser olvidado: María es mayor que Pedro; el misterio mariano es mayor que el ministerio

eclesiástico, aunque sea papal.

El Evangelio es el fundamento del Areruya

El Evangelio y la Gracia iluminan (canto 5: Aipiripin es la Gracia y la espada de S. Miguel Arcángel). Yo

soy la luz, ha dicho el Carpintero Mesiánico. En griego se dice photismos (iluminación) al Bautismo. En

el cristianismo y en otras grandes tradiciones la experiencia espiritual es iluminación.

Entre los pemones el sol (wei) es fuente de la luz física (weyú) y de la luz espiritual (auka); el sol es astro

y es padre de los Makunaima, protopemones, es decir, padre de los humanos, canon de los humanos (así

se entiende todo grupo étnico). El Poeta Pobrecillo de Asís canta: Loado seas por el Señor Hermano sol,

que lleva por los cielos noticia de Su Autor. El Maestro nos ha llamado a ser luz del mundo, desde nuestra

pequeñez. Rabindranath Tagore lo ha dicho en una mini-parábola: el sol dijo a la lamparita de barro

'necesito un sustituto'; la lamparita respondió 'Maestro, se hará lo que se pueda'.

Nosotros no sustituimos a Jesús (es imposible), pero somos el cuerpo de Jesús (Cabeza: ¡viva Pablo de

Tarso!). Brindamos humildemente nuestra luz, que nos viene de Jesús, el Hijo y Verbo, cuando

realizamos la verdad en el amor, en medio de un mundo cargado de mentira y egoísmo. En el mismo

canto: el Evangelio es lugar de asiento (taponope) del Areruya; el Evangelio es el fundamento del

Areruya. Con razón dice Fr. Cesáreo que la labor de los ipukenak es de alabar.

El corazón se ilumina con la Gracia

La vida del hombre es un ir y venir; los vaivenes de la existencia están expresados con rasgos realistas, a

veces sombríos, en la literatura sapiencial. Pero el Padre nos ha regalado la Gracia en Cristo Jesús; ahora

vivimos esos vaivenes en la Gracia; giramos en la Gracia (canto 6), y vamos camino a la Casa de la Luz,

bregando para no dejarnos atrapar por las redes de las tinieblas y el pecado. Si caemos, tenemos quien nos

rescate. No debemos temer. Jesús ha prometido acompañarnos cada día hasta el fin del mundo, cuando

seguiremos girando en torno a su trono, que siempre gira, como la tierra, el sol, los átomos y el Universo.

Todo cuanto existe salió de la Luz y a la Luz vuelve (polémica apocatástasis de Orígenes). Los danzantes

del Areruya expresan esos giros en la danza y sienten en su corazón la gracia que ilumina y energiza,

mientras golpean la tierra con el pie desnudo.

Doctores en teología

En estos pocos versos del Areruya hay una genial síntesis de cosmología, antropología, trinidad,

cristología, eclesiología, mariología y neumatología: clásicos tratados de teología. Bienaventurados los

pobres con Espíritu. Bendito Padre que te das a conocer a los humildes mientras ciegas a los sabios y

entendidos.

NOTAS

1. FUNDACIÓN LA SALLE: Los aborígenes de Venezuela, Vol. IV (Bibliografía 1535-1992),

Caracas, 1998.

2. BUTT COLSON, Audrey: Hallelujah among the Patamona Indians, en Antropológica 28,

Fundación La Salle, 1971.

3. BUTT COLSON, Audrey: The birth of a religion, en The Journal of the Royal anthropological

institute of Great Britain and Ireland, vol. 90, parte 1, 1960.

4. KOCH-GRÜNBERG, Theodor: Del Roraima al Orinoco, tres volúmenes, BCV, Caracas, 1979.

5. ARMELLADA, Cesáreo de: Cómo son los indios pemones de la Gran Sabana, Élite, Caracas,

1946.

6. ARMELLADA, Cesáreo de: Areruya: la palabra Karetá, en Venezuela Misionera 429, 1975.

7. ARMELLADA, Cesáreo de: Awa-para, aipiripin, en Venezuela Misionera 472, 1978.

8. BUTT COLSON, Audrey: Fr. Cary-Elwes S.J. and the Alleluia Indians, University of Guyana,

1998, p. 25.

9. o.c, p. 27

10. o.c, p. 28

11. o.c, p. 37

12. o.c, p. 42

13. Casi todo el contenido de este apartado y el siguiente es el fruto de una entrevista a Elvira Farfán,

hecha por el autor del artículo en Kavanayén (11 08 2007). La enfermera Carmen Teresa hizo de

traductora. Tito Peña revisó la transcripción y traducción. En cualquier caso, como los pemones todavía

no han llegado a una estandarización de la escritura, seguramente habrá quien no esté de acuerdo con la

manera de transcribir. Paciencia, todos debemos colaborar en la búsqueda de una manera consensuada de

tejer los grafemas que fijen los fonemas.

En la foto vemos algunos pemones portando vestimentas e utensilios alusivos a su cultura indígena.

Deje su comentario

Volver

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)