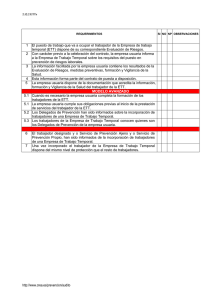

Las Empresas de Trabajo Temporal en el marco de las nuevas

Anuncio