Algunas reflexiones sobre la concepción del sujeto y

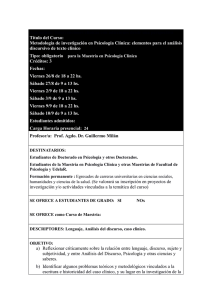

Anuncio