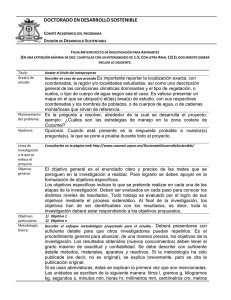

uintana Roo - Biodiversidad Mexicana

Anuncio