Utilización de óxido nitroso en Uruguay

Anuncio

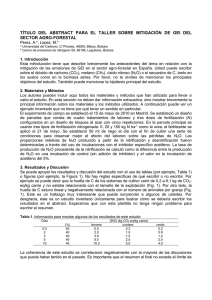

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. (Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. 2010; 57: 71-78) ORIGINAL Utilización de óxido nitroso en Uruguay P. Fernández*, M. Andruskevicius**, F. Cristiani*** Departamento de Farmacología y Terapéutica (Facultad de Medicina. Universidad de la República). Cátedra de Anestesiología y Reanimación (Facultad de Medicina. Universidad de la República). Uruguay. Resumen INTRODUCCIÓN: El óxido nitroso (N2O) es un gas medicinal que ha sido utilizado en la práctica anestésica por más de un siglo y medio. La acumulación de evidencia de sus efectos adversos en comparación con el buen perfil de seguridad de los nuevos agentes anestésicos, ha determinado una reducción de su uso a nivel mundial. OBJETIVO: Describir la utilización y analizar la prescripción del N2O en la técnica anestésica en la República Oriental del Uruguay. Describir la utilización del resto de los fármacos de la anestesia general. MÉTODOS: El estudio se dividió en dos partes. La primera parte registró la utilización de N2O y de los otros fármacos en la anestesia general, mediante el análisis de las historias clínicas de una muestra de pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008, en diversos centros asistenciales relevantes a nivel nacional. La segunda parte analizó la prescripción del N 2O en anestesia general, mediante una encuesta voluntaria a 80 médicos anestesiólogos que se encontraban trabajando en el primer semestre del 2008 a nivel nacional. RESULTADOS: Se incluyeron 104 pacientes y 80 anestesiólogos en el estudio. El 29,8% (n = 31) de los pacientes recibieron N2O durante la anestesia. El 77,5% de los anestesiólogos (n = 62) respondieron que lo habían utilizado en el último semestre. El 50% de los anestesiólogos (n = 9) señalaron no utilizar N2O por falta de disponibilidad del gas y el otro 50% (n = 9) señalaron el riesgo de producir náuseas y/o vómitos postoperatorios (n = 6) y/o el disponer de mejores opciones terapéuticas (n=9). CONCLUSIÓN: El presente estudio muestra que el N2O es un fármaco poco utilizado en la práctica anestésica habitual y que presenta una tendencia a continuar reduciendo su consumo en el Uruguay. Palabras clave: Anestésicos generales. Anestésicos por inhalación. Óxido nitroso. Use of nitrous oxide in Uruguay Summary B ACKGROUND : Nitrous oxide (N 2O) is a medicinal gas that has been used for anesthesia for over a century and a half. As evidence of the adverse effects of N 2 O have been contrasted with the good safety profiles of new anesthetic agents, use of the older gas has declined. OBJECTIVE : To describe and analyze the use of N 2O for anesthesia in the Eastern Republic of Uruguay. To describe the use of other drugs for general anesthesia. METHODS: The study had 2 phases. In the first phase, information on the use of N 2O and other drugs for general anesthesia was obtained from the medical records of a sample of patients who underwent surgery between November 2007 and November 2008 at nationally important hospitals. In the second phase 80 physician anesthesiologists were surveyed to obtain information on their reported use of N2O for general anesthesia. The respondents were found working during the first half of 2008. RESULTS: A total of 104 patients' records were read and 80 anesthesiologists were surveyed. We found that 31 (29.8%) patients received N2O during anesthesia. The survey showed that 62 (77.5%) of the anesthesiologists had used N 2O in the last 6 months. Nine (50%) of the anesthesiologists who had not used N2O said their reason was that it was unavailable. The other 9 referred either to the risk of postoperative nausea and/or vomiting (n=6) or the fact of having better alternatives (n=9). CONCLUSION: This study shows that N2O is little used in current anesthesia practice. The tendency in Uruguay continues to be toward declining use. Conflictos de intereses: La empresa proveedora de los datos sobre las ventas locales de óxido nitroso (AGA-Uruguay) no participó en la elaboración, financiación o en los resultados de este estudio. *Profesor Adjunto. **Asistente. ***Residente de la Cátedra. Correspondencia: Dr. Paulo Fernández Departamento de Farmacología y Terapéutica Av. Italia, s/n Hospital de Clínicas, piso 1, ala oeste Montevideo, Uruguay. E-mail: [email protected] Key words: General anesthetics. Anesthetics, inhalation. Nitrous oxide. Aceptado para su publicación en enero de 2010. 9 71 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. Vol. 57, Núm. 2, 2010 Introducción El óxido nitroso (N2O) es un gas medicinal que ha sido utilizado en la práctica anestésica durante más de un siglo y medio1,2. La acumulación de evidencia de sus efectos adversos en comparación con el buen perfil de seguridad de los nuevos agentes anestésicos ha determinado una reducción de su uso a nivel mundial, llevando a cuestionar su futuro en la anestesia general habitual2-5. Entre las principales limitaciones relacionadas con la utilización de N2O se citan el riesgo de hipoxemia observada cuando se emplean altas concentraciones, su capacidad de aumentar la presión del aire dentro de cavidades cerradas, neurotoxicidad, inmunodepresión, incremento de las náuseas y vómitos postoperatorios, anemia megaloblástica y el riesgo incrementado de abortos espontáneos2. Resultados recientes de un estudio clínico han despertado preocupación acerca de una posible asociación entre la exposición a N2O y el incremento del riesgo cardiovascular en el periodo perioperatorio3,5. Esto podría estar relacionado con el incremento de las concentraciones de homocisteína en plasma, que es un factor de riesgo cardiovascular independiente, secundario a la reducción de la actividad de las enzimas metionin sintetasa (MS) y la 5-10 metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR) por el N2O6-9. Si bien faltan estudios que confirmen esta asociación, algunos de ellos se encuentran en curso y sus resultados podrían llevar finalmente a detener el uso del N2O de la práctica clínica habitual10. En la República Oriental del Uruguay no existen estudios que cuantifiquen el consumo de N2O. El objetivo principal del presente estudio fue describir la utilización y analizar la prescripción del N2O en la anestesia general a nivel nacional. Secundariamente se analizó la utilización del resto de los fármacos en la anestesia general en el mismo ámbito. Material y métodos El estudio se realizó en dos partes. La primera parte fue diseñada para describir la utilización de N2O y de los otros fármacos en la anestesia general a nivel nacional. La segunda parte fue diseñada para analizar la prescripción del N2O incluido en la técnica anestésica. A. Utilización de fármacos (primera parte): Se consideraron para esta parte del estudio pacientes hospitalizados que recibieron anestesia general para realizar tratamientos quirúrgicos, entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008. Considerando datos aportados por un estudio previo que señalaban una utilización de N2O del 6,3%11, se estimó una muestra aleatoria simple 72 de 104 pacientes, utilizando un error alfa del 5% y una imprecisión del 5%. La selección de los pacientes fue realizada en base al porcentaje de consumo de N2O en el año 2007 de cada centro relevante. Participaron los siguientes hospitales: Hospital Pereira Rossell (Ginecología n = 30 pacientes y Pediatría n =15 pacientes), Sanatorio Mutual Casmu (n = 24 pacientes), Asociación Médica de San José (n = 14 pacientes), Sanatorio de la Cooperativa Médica de Soriano-Mercedes (n = 6 pacientes), Sanatorio de la Asociación Médica de Maldonado-San Carlos (n = 10 pacientes) y Sanatorio de la Cooperativa Médica de Canelones (n = 5 pacientes). Mediante el análisis de las historias clínicas se registraron los siguiente datos: edad, sexo, peso, talla, estado físico según la clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiólogos (ASA), antecedentes personales, diagnóstico quirúrgico, duración del procedimiento quirúrgico, medicación utilizada, dosis, intervalos de administración, posibles contraindicaciones para recibir N2O y eventos adversos relacionados con la medicación. Se consideraron como contraindicaciones a considerar para la utilización de N2O: el primer trimestre del embarazo, hipertensión pulmonar, neumoencefalopatías, la realización de cirugía laparoscópica, cirugía cardiaca con circulación extracorpórea, presencia de espacio aéreo cerrado (neumotórax, broncopatía crónica con bullas, oclusión intestinal cerrada mecánica y obstrucción del oído medio)4,12. Los eventos adversos fueron medidos utilizando el formulario de notificación de reacciones adversas del Ministerio de Salud Pública13. La relación de imputabilidad se estableció mediante el algoritmo de Karch y Lasagna14. B. Encuesta a los anestesiólogos (segunda parte): Se incluyeron anestesiólogos de la capital y del interior del país, que se encontraban trabajando en el primer semestre del 2008. Mediante una encuesta voluntaria (Anexo), con preguntas preestablecidas y abiertas, se midieron las siguientes variables: edad, sexo, fecha de graduación, residencia, lugares de trabajo, si utiliza N2O o lo utilizaba, con que frecuencia y sus motivos o indicaciones. Además se preguntó por el resto de los fármacos utilizados más frecuentemente en la técnica anestésica general (hipnóticos, halogenados, analgésicos, bloqueantes neuromusculares, y empleo de decurarización), la utilización de monitorización con aceleromiografía y de la técnica de anestesia intravenosa total. El procesamiento de los resultados fue realizado mediante la utilización del programa estadístico SPSS 12.0 en español. Se obtuvo autorización de la dirección de los diferentes centros involucrados para la recolección de los datos. 10 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. P. FERNÁNDEZ ET AL – Utilización de óxido nitroso en Uruguay ANEXO 1 Encuesta a los anestesiólogos Datos generales del encuestado. 8. Cuál utiliza con más frecuencia. Edad ____ Sexo: M F (señale lo correcto) Fecha de egreso de facultad ___/___/___ (Día/mes/año) Número de procedimientos que realiza por semana Departamento y localidad donde se desempeña más frecuentemente Datos sobre la utilización de gases medicinales 1. Utiliza óxido nitroso. Sí No Utilizaba A. Isoflurano B. Sevorano C. Enfluorano D. Halotano E. Desfluorano 9. Cuál es la frecuencia con que utiliza dicho agente halogenado (señale lo afirmativo) 2. Si lo utiliza señale en cuales situaciones A. Cirugía general B. Cirugía obstétrica C. Cirugía corta (<2 horas) D. Cirugía larga (>2 horas) E. Otras Otras (describa) A. Menos del 20% de las operaciones B. Entre el 20-50% de las operaciones C. Entre el 50-70% de las operaciones D. En más del 70% de las operaciones 10. Cuáles son las propiedades que más valora de dicho agente. 11. En qué situaciones utiliza otros agentes. 3. Si lo utiliza señale la frecuencia de la misma. A. Menos del 20% de las operaciones B. Entre el 20-50% de las operaciones C. Entre el 50-70% de las operaciones D. En más del 70% de las operaciones Datos sobre otros medicamentos usados durante la anestesia general 1. Realiza técnicas intravenosas totales. Sí No (Señale lo afirmativo) 2. Si utiliza esta técnica. Señale en cuales situaciones: 4. Porcentaje de oxígeno y óxido nitroso que utiliza más frecuentemente. ___/___ (ejemplo 50/50) 5. Si no utiliza óxido nitroso señale el motivo. A. Sus costos B. Por sus efectos adversos C. Falta de disponibilidad e infraextructura D. Dificultades en su manipulación E. Problemas con su eficacia clínica F. Disponer de otras opciones terapéuticas G. Otros Otros o aclaración de su respuesta. 6. Cuáles son las propiedades que más valora del óxido nitroso 7. Cuáles agentes halogenados utiliza. A. Isoflurano B. Sevorano C. Enfluorano D. Halotano E. Desfluorano 11 A. Cirugía general B. Cirugía obstétrica C. Cirugías cortas (<2 horas) D. Cirugías largas (>2 horas) E. Otras Otras. Especifique: 3. Con qué frecuencia utiliza esta técnica durante la anestesia general. A. Menos del 20% de las operaciones B. Entre el 20-50% de las operaciones C. Entre el 50-70% de las operaciones D. En más del 70% de las operaciones 4. Cuál/es fármacos utiliza más frecuentemente como analgésico en la anestesia general. A. Tramadol B. Dextropropoxifeno C. Fentanil D. Morfina E. Ketoprofeno F. Diclofenaco G. Meperidina Otros o combinados. Especifique: H. Sulfentanil I. Dipirona J. Alfentanil K. Ketorolaco L. Combinados M. Otros 73 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. Vol. 57, Núm. 2, 2010 ANEXO 1 Encuesta a los anestesiólogos (Continuación) 5. Cuál/es relajantes musculares utiliza en la anestesia general. A. Atracurio B. Succinilcolina C. Pancuronio D. Otros Otros. Especifique: 6. Cuál utiliza más frecuentemente. A. Atracurio B. Succinilcolina C. Pancuronio D. Otros 7. Con qué frecuencia utiliza este agente. A. Menos del 20% de las operaciones B. Entre el 20-50% de las operaciones C. Entre el 50-70% de las operaciones D. En más del 70% de las operaciones 8. Cuál/es son las propiedades que más valora de este agente. 9. En qué situaciones utiliza otros agentes. 10. Qué medicamentos utiliza más frecuentemente en la reversión muscular durante la anestesia general. A. Atropina B. Neostigmina C. Combinados D. Otros Otros o combinados. Especifique Resultados Se incluyeron 104 pacientes en el estudio, cuyas características se muestran en la Tabla 1. Participaron de las encuestas 80 anestesiólogos, que representaban el 25% de la población total de médicos anestesiólogos del Uruguay 15. El 50% (n = 40) de los anestesiólogos encuestados trabajaban únicamente en Montevideo, el 25% (n = 20) únicamente en el interior y otro 25% (n = 20) en ambos sitios. Su distribución por grupos de edad fue: 7 mayores de 60 años, 30 entre 50 y 59 años, 34 entre 40 y 49 años y 9 menores de 40 años. 74 11. Monitoriza la respuesta neuromuscular con neuroestimulador. Sí No (Señale lo afirmativo) 12. Cuál/es hipnóticos utiliza en la inducción de la anestesia general. A. Propofol B. Tiopental C. Etomidato D. Otros Otros. Especifique: 13. Cuál hipnóticos utiliza más frecuentemente durante la anestesia general. A. Propofol B. Tiopental C. Etomidato D. Otros 14. Con qué frecuencia lo utiliza en la anestesia general. A. Menos del 20% de las operaciones B. Entre el 20-50% de las operaciones C. Entre el 50-70% de las operaciones D. En más del 70% de las operaciones 15. En qué situaciones utiliza propofol en la inducción de la anestesia general. A. Cirugías cortas (<1 hora) B. Cirugías prolongadas (> 1 hora) C. En ambas situaciones D. Otras Otros. Especifique: 16. En qué situaciones utiliza otros agentes inductores. La descripción de la técnica anestésica utilizada se describe en la Tabla 2. El 29,8% (n = 31) de los pacientes recibieron N2O. Un solo paciente que recibió N2O presentaba contraindicaciones formales para su administración (broncopatía con bullas). La fracción de N2O/O2 inspirada más frecuentemente utilizada fue 50/50, en el 87% de los pacientes (n = 27) que recibieron N2O. El 47,1% de los pacientes recibieron isoflurano (n = 49) y el 51% sevoflurano (n = 53) como agente halogenado. El fentanilo intravenoso fue utilizado como analgésico en el 86,5% de los pacientes (n = 90). El propofol fue seleccionado como hipnótico en el 60,6% de los pacientes (n = 63). La succinilcolina 12 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. P. FERNÁNDEZ ET AL – Utilización de óxido nitroso en Uruguay TABLA 1 TABLA 2 Características clínicas de los pacientes (n=104) Características de la técnica anestésica Características Sexo Masculino, n (%) Sexo Femenino, n (%) Edad (años), mediana (rango) Peso (kg), mediana (rango) Talla (cm), mediana (rango) Capital, n (%) Interior, n (%) Duración de la cirugía (min), mediana (rango) 38 66 47 69 162 69 35 75 (36,5%) (63,5%) (1-84) (10-138) (145-190) (66,3%) (33,7%) (20-210) Clasificación ASA ASA 1, n (%) ASA 2, n (%) ASA 3, n (%) 22 (21,2%) 66 (63,5%) 16 (15,4%) Tipo de Cirugía General, n (%) Ortopédica, n (%) Urológica, n (%) Ginecológica, n (%) Oncológica, n (%) Otras, n (%) 44 7 12 30 9 2 (42,4%) (6,7%) (11,5%) (28,8%) (8,7%) (2%) fue el bloqueante neuromuscular más utilizado en la inducción de la anestesia (60,7% de los pacientes, n = 48), mientras que el atracurio fue el único bloqueante neuromuscular utilizado durante el mantenimiento de la anestesia (n = 61). Se realizó reversión farmacológica del bloqueo neuromuscular en 56,7% de los pacientes (n = 59). En ningún caso se realizó monitorización neuromuscular con monitor. Se comunicó un solo efecto adverso relacionado al procedimiento (crisis de broncoespasmo) en los procedimientos analizados. Todos los anestesiólogos encuestados respondieron haber utilizado N2O por lo menos una vez. El 77,5% de los mismos (n = 62) respondieron que lo habían utilizado en el último semestre y el 22,5% (n = 18) que ya no lo utilizaban actualmente. Entre los anestesiólogos que habían utilizado N2O en el último semestre, el 42% (n = 26) lo usaron en menos del 20% de las intervenciones y sólo el 11% de los anestesiólogos (n = 8) lo utilizaron en más del 70% de las intervenciones. El 56% de los profesionales encuestados (n = 35) utilizaban una relación N2O/O2 inhalado de 50/50 y sólo el 10% (n = 6) utilizaban altas concentraciones de N2O inhalado (70%). Entre las razones para utilizar N2O, el 95% (n = 59) de los anestesiólogos encuestados señalaron sus efectos analgésicos. El 55% de los encuestados (n = 34) lo eligieron además por permitir la reducción del consumo de los agentes halogenados. Entre las razones para no utilizar N2O, el 50% de los especialistas encuestados (n = 9) señalaron no disponer del gas en sus lugares de trabajo y el otro 50% (n = 9) señalaron sus efectos adversos al producir náu13 Analgesia Fentanilo, n (%) Fentanilo + AINE, n (%) AINE, n (%) Ninguno, n (%) 62 28 3 11 Utilización de óxido nitroso Oxígeno al 100%, n (%) Óxido Nitroso, n (%) 73 (70,1%) 31 (29,8%) Fracción de óxido nitroso utilizada Fi N2O (50-50), n (%) Fi N2O (70-30), n (%) Fi N2O (60-40), n (%) 27 (87%) 1 (3,2%) 3 (9,6%) Contraindicaciones para el óxido nitroso Sin contraindicaciones, n (%) Con contraindicaciones, n (%) 97 (93,3%) 7 (6,7%) * Hipnóticos Propofol, n (%) Tiopental, n (%) Otros, n (%) 63 (60,6%) 37 (35,4%) 4 (3,8%) Bloqueante neuromuscular en la inducción Atracurio, n (%) Succinilcolina, n (%) Ninguno, n (%) Agentes Halogenados Isofluorano, n (%) Sevofluorano, n (%) Ninguno, n (%) Bloqueante neuromuscular en el mantenimiento Atracurio, n (%) Ninguno, n (%) Decurarización Neostigmina + Atropina, n (%) Ninguno, n (%) (59,6%) (26,9%) (2,9%) (10,6%) 31 (29,8%) 48 (46,2%) 25 (24,0%) 49 (47,1%) 53 (51,0) 2 (1,9%) 61 (58,6%) 43 (41,4%) 59 (56,7%) 45 (43,3%) * Un solo paciente que utilizó N2O presentaba una contraindicación (EPOC con bullas). seas y/o vómitos postoperatorios (n = 6) y/o disponer de mejores opciones terapéuticas (n = 9). Entre los hipnóticos, el 70% (n = 55) de los encuestados eligió el propofol y el 30% (n = 25) eligió el tiopental para la inducción. Con respecto al resto de los fármacos utilizados en la anestesia, el 51% de los anestesiólogos (n = 41) señaló el sevoflurano y el 49% (n = 39) al isoflurano, como el agente halogenado más utilizado. Todos los encuestados señalaron al fentanilo como el analgésico más frecuentemente utilizado. El 98% de los anestesiólogos encuestados (n = 78) usaban el atracurio como bloqueante neuromuscular. La asociación atropina con neostigmina fue la única forma de decurarización. El 94% de los anestesiólogos (n = 74) contestaron decurarizar siempre y sólo el 6% (n = 5) lo hacían a veces. La monitorización del bloqueo neuromuscular se realiza de forma clínica por el 95% de los encuestados (n = 76) y sólo el 5% (n = 4) 75 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. Vol. 57, Núm. 2, 2010 señalaron realizar monitorización aceleromiográfica. La mayoría de los especialistas empleaban en alguna ocasión la técnica de anestesia intravenosa total (77%, n = 61). En todos los casos suponía una frecuencia menor del 20% de las anestesias generales. Discusión El presente trabajo constituye un estudio de utilización de medicamentos (EUM). Los EUM son investigaciones dirigidas a evaluar aspectos cuantitativos y cualitativos del uso de medicamentos y de sus efectos. Representan una herramienta útil en la evaluación y posterior diseño de estrategias de intervención16,17. Este estudio fue diseñado para evaluar distintos aspectos relacionados con la utilización y la prescripción del N2O, así como de la utilización de los otros fármacos en la técnica anestésica en el Uruguay. Algunos datos aportados por una empresa distribuidora local (AGA-Uruguay), muestran una reducción de la ventas de N2O durante el periodo 2000-2007 (Figura 1). Los resultados del presente estudio muestran que el N2O es un fármaco de uso limitado en el Uruguay, si bien todos los anestesiólogos encuestados señalaron haber utilizado N2O alguna vez. Estos datos parecen confirmar que el Uruguay no es ajeno a la tendencia mundial relacionada a la disminución de la utilización de N2O3,4. Entre las propiedades más favorables del N2O señaladas por los anestesiólogos encuestados se destaca sus efectos analgésicos. Estos se deben a la estimulación de neuronas opioidenérgicas a nivel de la sustancia periacueductal y de neuronas noradrenérgicas, a nivel del locus ceruleus. Los opioides endógenos liberados por el N2O actúan inhibiendo la actividad de interneu- Fig. 1. Evolución de las ventas de óxido nitroso en el periodo 2000-2007. Información aportada por la empresa de distribución local AGA-Uruguay. 76 ronas GABAérgicas, reduciendo así su bloqueo sobre las vías noradrenérgicas descendentes inhibitorias del dolor2,18. Es por ello que diferentes agentes estimulantes de los receptores GABA-A supraespinales han demostrado reducir los efectos analgésicos del N2O de forma considerable (benzodiacepinas, propofol, barbitúricos y anestésicos halogenados)2,18. La importancia clínica de estos mecanismos continúa siendo incierta y no parecería una buena opción terapéutica la combinación de N2O con estos compuestos, cuando se elige este fármaco por sus efectos analgésicos. Sin embargo, sus efectos analgésicos se producen por mecanismos distintos a sus efectos anestésicos2. Estos últimos están mediados por la inhibición competitiva de los receptores de glutamato (NMDA) y no se considera que la actividad de estas interneuronas ejerza efectos importantes sobre su actividad anestésica2. Entre los principales motivos para no utilizar N2O esgrimidos por los anestesiólogos encuestados, el 50% señalaron sus efectos adversos en el postoperatorio y/o el disponer de mejores opciones terapéuticas. Si bien teóricamente el N2O puede incrementar la incidencia de náuseas y vómitos en el postoperatorio por varios mecanismos (distensión gástrica, estimulación de los sistemas dopaminérgicos, aumento de los péptidos opioides endógenos a nivel supraespinal) la evidencia disponible es controvertida19-23. En un estudio realizado por Myles et al, se compararon dos grupos de pacientes que recibieron concentraciones diferentes de N2O (70% frente a 20%) y demostraron una mayor incidencia de complicaciones en el postoperatorio en el primer grupo de pacientes, incluidas náuseas, vómitos, infecciones y complicaciones pulmonares3. Estos resultados parecen demostrar una asociación dosis dependiente, confirmando los resultados de otros estudios y metaanálisis recientes19-23. Debido a ello y a la existencia de otras opciones terapéuticas, no consideramos justificado el continuar utilizando altas concentraciones de N2O en la práctica clínica habitual. Un aspecto a destacar del estudio anterior, fue la asociación entre la utilización de N2O y el aumento de la homocisteína plasmática, confirmando los resultados de varias observaciones anteriores5-9. La homocisteína es un aminoácido derivado del metabolismo de la metionina, procedente principalmente de la dieta y el incremento de sus niveles plasmáticos se ha asociado con un aumento del riesgo cardiovascular en sujetos susceptibles8,24,25. El N2O oxida irreversiblemente la vitamina B12 (cobalamina), coenzima necesaria para la conversión de la homocisteína a metionina por la metionina sintetasa, resultando en un aumento de la homocisteína plasmática2. Algunos estudios muestran que incluso frente a exposiciones breves al N 2O (menores de 6 horas) se puede reducir totalmente la 14 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. P. FERNÁNDEZ ET AL – Utilización de óxido nitroso en Uruguay actividad de esta enzima2. Sin embargo, la importancia de estos datos sobre morbimortalidad cardiovascular durante el postoperatorio sigue siendo controvertida26. En un estudio clínico realizado por Badner et al, en 90 pacientes sometidos a endarterectomía carotídea, que fueron randomizados en dos grupos (isoflurano solo o isoflurano con N2O) se observó una mayor incidencia de isquemia miocárdica en el grupo expuesto al N2O en las primeras 24-48 horas del postoperatorio5. Estos datos no han sido confirmados por otros estudios, incluido el de Myles et al. Actualmente se encuentra en curso un estudio clínico denominado ENIGMA II, que incluye a más de 7.000 participantes, que tiene como objetivo principal valorar el riesgo cardiovascular del N2O en la anestesia, y cuyos resultados podrían llevar a suspender finalmente la utilización de este fármaco10. Otras complicaciones frecuentemente asociadas al uso de N2O y que no fueron señaladas por los anestesiólogos encuestados, son sus efectos hematológicos (anemia megaloblástica) y neurotóxicos (mielopatías). Estos son secundarios a la inactivación irreversible de la cobalamina, pues la metionina sintetasa posee un importante papel en la síntesis de ADN, ARN, proteínas y mielina a nivel celular2. Si bien estos efectos adversos se observan en general tras exposiciones prolongadas y/o repetidas al N2O en sujetos normales (mayores de 24 h o una frecuencia mayor a cuatro días)12,27. Existe un grupo de pacientes particularmente susceptibles a presentar estas complicaciones, aún en cortas exposiciones al N2O, como son aquéllos con déficit de vitamina B12 o ácido fólico, anemia perniciosa, alcohólicos, hepatópatas, desnutridos, vegetarianos, ancianos, pacientes con uso prolongado de fármacos inhibidores de la bomba de protones o antagonistas de los receptores de histamina tipo 2, gastrectomizados, con resecciones intestinales o con enfermedad de Crohn2. En ellos se recomienda realizar previamente una determinación plasmática de vitamina B12 antes de utilizar N2O28. Otro motivo frecuentemente señalado por los anestesiólogos encuestados para no utilizar N2O fue la falta de disponibilidad del gas en sus lugares de trabajo (50%). Si bien el estudio no fue diseñado para analizar este aspecto, podría estar vinculado a la relación desfavorable entre los costos directos e indirectos del N2O, frente a su baja utilización por los anestesiólogos en los centros analizados. En relación al resto de los fármacos utilizados en la técnica anestésica no se observan grandes diferencias entre los distintos centros analizados, ni con los resultados obtenidos mediante las encuestas a los anestesistas. En Uruguay carecemos de estudios previos que describan el uso de la mayoría de los fármacos utiliza15 dos en la técnica anestésica, lo que dificulta las comparaciones. Sin embargo, estos datos sirven para describir de forma general las técnicas anestésicas generales y como punto de partida de futuras investigaciones sobre el tema. En este estudio se determinó que propofol fue el hipnótico más frecuentemente utilizado. Esta tendencia confirma los resultados de un EUM previo, realizado en un centro mutual de Montevideo, que incluyó a pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas con ingreso de más de 30 minutos. De ellos sólo uno presentaba indicación formal para utilizar propofol, según la guía de Lubarsky et al, con una relación de costos 3/1 en contra del propofol frente al tiopental11,29. En base a lo anteriormente analizado se debería reevaluar la prescripción actual de los fármacos anestésicos hipnóticos, quizá a través del desarrollo de estrategias destinadas a crear guías terapéuticas para la utilización de estos fármacos, adaptadas a las características locales de nuestro medio y monitorizado el impacto de su aplicación. La monitorización neuromuscular se realiza de forma clínica por el 95% de los encuestados. Similar al porcentaje observado 10 años atrás en nuestro país30,31. La monitorización clínica puede dar lugar a errores30,31, siendo preferible la evaluación objetiva con neuroestimulación30,31. Esta situación refleja un aspecto importante a corregir dentro de la práctica anestésica habitual en nuestro país, que puede dar como consecuencia los riesgos que implica para los pacientes el bloqueo neuromuscular residual y reflejar en parte los costos de realizar decurarización de forma sistemática32-35. En nuestro país los profesionales de la salud están obligados por ley a reportar cualquier efecto adverso relacionado con el uso de los medicamento, completando el formulario amarillo del Ministerio de Salud Pública 13. A pesar de ello, sólo identificamos un paciente que presentó un evento adverso durante el acto anestésico-quirúrgico (crisis de broncoespasmo). La infranotificación de los eventos adversos por parte de los anestesiólogos ya ha sido descrita previamente en nuestro país11. Esta situación muestra la necesidad de concienciar a los médicos anestesiólogos sobre la necesidad de reportar los efectos adversos de los medicamentos, la importancia de los sistemas de farmacovigilancia sobre los sistemas de salud y su influencia en la práctica clínica cotidiana14. Entre las principales limitaciones del estudio encontramos la falta de disponibilidad de las historias clínicas, en muchos centros hospitalarios de nuestro país, sobre todo del sector privado. Esto ha limitado el poder seleccionar una muestra mayor de pacientes y más representativa. Sin embargo debido a la homogenidad de los datos obtenidos entre los distintos centros 77 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. Vol. 57, Núm. 2, 2010 analizados, consideramos que éstos son un reflejo valido de la situación actual en nuestro medio. Otra limitante del estudio se relaciona con la falta de criterios de aleatorización en la selección de los anestesiólogos encuestados. Sin embargo, consideramos que el número incluido (80), es representativo, pues incluye el 25% del total de anestesiólogos que ejercen en el Uruguay15. Podemos concluir del presente estudio que el N2O es un fármaco poco utilizado en la práctica anestésica habitual y que presenta una tendencia a continuar reduciendo su consumo en el Uruguay en los próximos años. BIBLIOGRAFÍA 1. Stenqvist O, Husum B, Dale O. Nitrous oxide: an ageing gentleman. Acta Anaesthesiol Scand. 2001;45(2):135-7. 2. Sanders RD, Weimann J. Biologic effects of nitrous oxide a mechanistic and toxicologic review. Anesthesiology. 2008;109(4):707-22. 3. Myles PS, Leslie K, Chan MTV, Forbes A, Paech MJ. Avoidance of nitrous oxide for patients undergoing major surgery. Anesthesiology. 2007;107(2):221-31. 4. Hopf HW. Is it time to retire high-concentration nitrous oxide?. Anesthesiology. 2007;107(2):200-1. 5. Badner NH, Beattie WS, Freeman D, Spence JD. Nitrous oxide-induced increased homocysteine concentrations are associated with increased postoperative myocardial ischemia in patients undergoing carotid endarterectomy. Anesth Analg. 2000;91(5):1073–9. 6. Myles PS, Chan MTV, Kaye D, McIlroy DR, Lau CW, Symons JA. Effect of nitrous oxide anaesthesia on plasma homocysteine and endothelial function. Anesthesiology. 2008;109(4):657-63. 7. Myles P, Chan MTV, Leslie K, Peyton P, Paech M, Forbes A. Effect of nitrous oxide on plasma homocysteine and folate in patients undergoing major surgery. Br J Anaesth. 2008;100:780–6. 8. Nagele P, Zeugswetter B, Wiener C, Burger H, Hupfl M, Mittlbock M, Dodinger M. Influence of methylenetetrahydrofolate reductase gene polymorphisms on homocysteine concentrations after nitrous oxide anesthesia. Anesthesiology. 2008;109(1):36-43. 9. Badner NH, Drader K, Freeman D, Spence JD. The use of intraoperative nitrous oxide leads to postoperative increases in plasma homocysteine. Anesth Analg. 1998;87(3):711-3. 10. Myles PS. The ENIGMA Trial: Nitrous Oxide Anaesthesia and Cardiac Morbidity After Major Surgery: a Randomised. Controlled Trial; NCT00430989. 11. Fernández P, Andruskevicius M, Díaz J, Utilización del Propofol en la inducción anestésica en un Servicio de Cirugía de un Sanatorio Mutual, Congreso Uruguayo de Anestesiología, Nº15, MontevideoUruguay 2007. 12. Martindale - The Complete Drug Reference. Nitrous Oxide. 2007. (Consultado 2 Octubre 2007). Disponible en: www.micromedex.com 13. Ministerio de Salud Pública. Republica Oriental del Uruguay. Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Formulario de Notificación de Sospecha de Reacciones Adversas a Medicamentos 2008. (Consultado 20 Noviembre 2008). Disponible en: www.msp.gub.uy 14. Laporte JR, Capellà D. Mecanismos de producción y diagnóstico clínico de los efectos indeseables producidos por medicamentos. En: 78 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Laporte JR. Principios de epidemiología del medicamento. 2ª edición (Barcelona – Madrid): Ediciones Científicas y Técnicas SA, 1993. Sindicato Medico del Uruguay. Censo Medico Nacional 2007. (Consultado 18 Octubre 2007). Disponible en: www.smu.org.uy Arnau J, Vallano A. Estudios de utilización de medicamentos. Medicamentos y salud. 2000;3(2):78-82. Provencio R. Estudios de utilización de medicamentos. Rev Neurol. 1996;24(128):397-9. Duarte R, McNeill A, Drummond G, Tiplady B. Comparison of the sedative, cognitive, and analgesic effects of nitrous oxide, sevoflurane, and ethanol. Br J Anaesth. 2008;100(2):203-10. Tràmer M, Moore A, McQuay H. Omitting nitrous oxide in general anaesthesia: meta-analysis of intraoperative awareness and postoperative emesis in randomized controlled trials. Br J Anaesth. 1996; 76(2):186-93. Tràmer M, Moore A, McQuay H. Meta-analytic comparison of prophylactic antiemetic efficacy for postoperative nausea and vomiting: propofol anaesthesia vs omitting nitrous oxide vs total i.v. anaesthesia with propofol. Br J Anaesth. 1997;78(3):256-9 Divatia JV, Vaidya JS, Badwe RA, Hawaldar RW. Omission of nitrous oxide during anesthesia reduces the incidente of postoperative nausea and vomiting: A meta-analysis. Anesthesiology. 1996;85(5):1055-62. Postoperative Nausea and Vomiting: Current Thinking and New Directions. Chapter 1. The American Society of Anesthesiologists, Inc (on line). 2008. (Consultado 12 Agosto 2008). Disponible en www.asarefresher. com. Mraovic B, Simurina T, Sonicki Z, Skitarelic N, Gan TJ. The dose-response of nitrous oxide in postoperative nausea in patients undergoing gynecologic laparoscopic surgery: A preliminary study. Anesth Analg. 2008;107(3):818-23. Mayer EL, Jacobsen DW, Robinson K. Homocysteine and coronary atherosclerosis. J Am Coll Cardiol. 1996;27(3):517-27. Wald DS, Law M, Morris JK. Homocysteine and cardiovascular disease: evidence on causality from a meta-analysis. BMJ 2002;325:1-7. Winrzbicki AS. Homocysteine and cardiovascular disease: a review of the evidence. Diabetes Vasc Dis Res. 2007;4:143-9. Badner NH, Freeman D, Spece JD. Preoperative oral B vitamins prevent nitrous oxide-induced postoperative plasma homocysteine increases. Anesth Analg. 2001;93(6):1507-10. Medicines and Healthcare products Regulatory Authority. Nitrous oxide: neurological and haematological toxic effects, especially with prolonged use. Drug Safety Update. 2008;2(5):1-10. Lubarsky DA, Glass PSA, Ginsberg B, Dear GL, Dentz ME, Gan TJ, et al. The successful implementation of pharmaceutical practice guidelines. Anesthesiology. 1997;86(5):1145-60. Fernández P. Estudio de la utilización de relajantes musculares en servicios de anestesia en Uruguay. Revista Anestesia Analgesia Reanimacion. 2000;16(1):13-20. Saralegui J, Olazábal R. Encuesta sobre el uso de relajantes musculares en Uruguay. Revista Anestesia Analgesia Reanimación. 1999; 15(2):7-12. Murphy GS. Residual neuromuscular blockade: incidence, assessment, and relevance in the postoperative period. Minerva Anestesiol. 2006; 72:97-109 Ghrai B, Makkar JK, Wig J. Neuromuscular monitoring: A review. J Anaesth Clin Pharmacol. 2006;22:347-56 Murphy GS, Szokol JW, Marymont JH, Avram MJ, Vender JS, Rosengart TK. Impact of shorter – acting neuromuscular blocking agents of fast-track recovery of the cardiac surgical patient. Anesthesiology. 2002;96:600-6. Murphy GS, Szokol JW, Marymont JH, Greenberg SB, Avram MJ, Vender JS. Residual neuromuscular blockade and critical respiratory events in the postanesthesia care unit. Patient Safety. 2008;107(1):130-7. 16