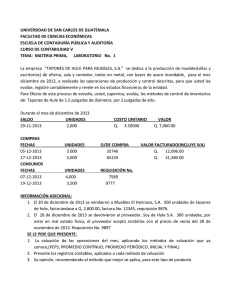

Hule - amsda

Anuncio