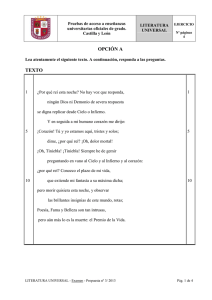

La traicion de bertrand - Inicio

Anuncio