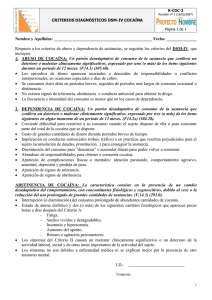

Guía de Práctica Clínica sobre el tratamiento de la dependencia de

Anuncio