ensayo cgb alumnos - Ramiro Filosofía CGB

Anuncio

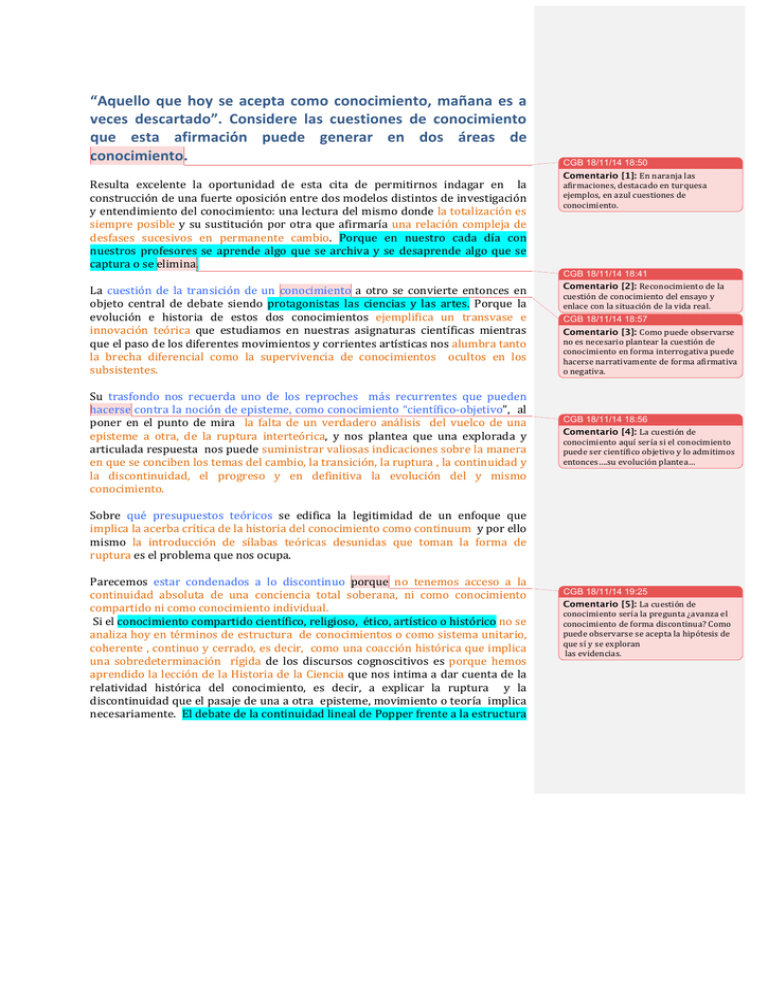

“Aquello que hoy se acepta como conocimiento, mañana es a veces descartado”. Considere las cuestiones de conocimiento que esta afirmación puede generar en dos áreas de conocimiento. Resulta excelente la oportunidad de esta cita de permitirnos indagar en la construcción de una fuerte oposición entre dos modelos distintos de investigación y entendimiento del conocimiento: una lectura del mismo donde la totalización es siempre posible y su sustitución por otra que afirmaría una relación compleja de desfases sucesivos en permanente cambio. Porque en nuestro cada día con nuestros profesores se aprende algo que se archiva y se desaprende algo que se captura o se elimina. La cuestión de la transición de un conocimiento a otro se convierte entonces en objeto central de debate siendo protagonistas las ciencias y las artes. Porque la evolución e historia de estos dos conocimientos ejemplifica un transvase e innovación teórica que estudiamos en nuestras asignaturas científicas mientras que el paso de los diferentes movimientos y corrientes artísticas nos alumbra tanto la brecha diferencial como la supervivencia de conocimientos ocultos en los subsistentes. Su trasfondo nos recuerda uno de los reproches más recurrentes que pueden hacerse contra la noción de episteme, como conocimiento “científico-­‐objetivo”, al poner en el punto de mira la falta de un verdadero análisis del vuelco de una episteme a otra, de la ruptura interteórica, y nos plantea que una explorada y articulada respuesta nos puede suministrar valiosas indicaciones sobre la manera en que se conciben los temas del cambio, la transición, la ruptura , la continuidad y la discontinuidad, el progreso y en definitiva la evolución del y mismo conocimiento. Sobre qué presupuestos teóricos se edifica la legitimidad de un enfoque que implica la acerba crítica de la historia del conocimiento como continuum y por ello mismo la introducción de sílabas teóricas desunidas que toman la forma de ruptura es el problema que nos ocupa. Parecemos estar condenados a lo discontinuo porque no tenemos acceso a la continuidad absoluta de una conciencia total soberana, ni como conocimiento compartido ni como conocimiento individual. Si el conocimiento compartido científico, religioso, ético, artístico o histórico no se analiza hoy en términos de estructura de conocimientos o como sistema unitario, coherente , continuo y cerrado, es decir, como una coacción histórica que implica una sobredeterminación rígida de los discursos cognoscitivos es porque hemos aprendido la lección de la Historia de la Ciencia que nos intima a dar cuenta de la relatividad histórica del conocimiento, es decir, a explicar la ruptura y la discontinuidad que el pasaje de una a otra episteme, movimiento o teoría implica necesariamente. El debate de la continuidad lineal de Popper frente a la estructura CGB 18/11/14 18:50 Comentario [1]: En naranja las afirmaciones, destacado en turquesa ejemplos, en azul cuestiones de conocimiento. CGB 18/11/14 18:41 Comentario [2]: Reconocimiento de la cuestión de conocimiento del ensayo y enlace con la situación de la vida real. CGB 18/11/14 18:57 Comentario [3]: Como puede observarse no es necesario plantear la cuestión de conocimiento en forma interrogativa puede hacerse narrativamente de forma afirmativa o negativa. CGB 18/11/14 18:56 Comentario [4]: La cuestión de conocimiento aquí sería si el conocimiento puede ser científico objetivo y lo admitimos entonces….su evolución plantea… CGB 18/11/14 19:25 Comentario [5]: La cuestión de conocimiento sería la pregunta ¿avanza el conocimiento de forma discontinua? Como puede observarse se acepta la hipótesis de que sí y se exploran las evidencias. discontinua y revolucionaria de las teorías científicas de Kuhn aunque centrada en la reina madre epistémica de la Física, nos ha mostrado cómo se han producido los cambios de paradigma desde la cosmovisión aristotélica a la revolución copernicana y por extensión a la visión relativo mecánico cuántica del mundo. Asimismo, la transvaloración de valores de la metafísica nihilista nietzscheana mató al Dios del conocimiento científico y fomentó la apertura de un nuevo horizonte, la de un hombre artístico que hace de la vida un juego artístico que da paso a la mentira, a la perspectiva, a la relatividad, al devenir, al juego, a la interpretación, al error y a la fealdad. Esta transición disrupta y revolucionaria nos ha legado esta herencia que nos ha llevado a pensar que conocimiento no es la suma de conocimientos o el estilo general de las indagaciones, sino la variación , las distancias, las oposiciones, las diferencias, y las relaciones de sus múltiples discursos científicos: las gestaciones de sus propios métodos más o menos científicos como clave de esa indagación, la diferenciación frente al discurso religioso o filosófico, la membrana ética que les subyace, la historicidad centrífuga que los acoge, la creatividad que les alumbra o las diferencias de sus alcances o de sus justificaciones y fiabilidades tanto como las oposiciones y apoyos en las priorizaciones de sus modos de conocimiento sometidos igualmente a renovación. La transformación del hombre racional en hombre artístico y su revalorización de la irracionalidad ha hecho uso de la misma para la explicación del conocimiento y de su propia evolución, por lo que más allá de las normas de la verdad objetiva, se impone el realismo de la irracionalidad afectando, no sólo a lo conocido y la fiabilidad de ese conocimiento sino al protagonismo de las propias formas de conocimiento. Se muestra a la imaginación obrando en la intimidad de la percepción y el trabajo secreto que transmuta al objeto que se percibe en objeto que se mira o contempla. Porque el lugar del cambio y del movimiento es ciertamente el de la imaginación y así el conocimiento entero pasará a ser el terreno de una pluralidad de metamorfosis continuas cuyas modalidades, articulaciones internas e historia hacen afirmar a A. Einstein que “la imaginación es más importante que el conocimiento” y a P. Picasso que “no cree que parlamentar, incluso con el diablo, sea un error”. A su vez el problema de la relación entre su evolución histórica y el conocimiento mismo remite a plantear la relación con el tiempo y la relación de su historicidad con su modo de “decir veraz”. Esto nos sitúa en los diferentes discursos lingüísticos, grados de objetividad y en los criterios que calificamos de prioritarios a la hora de otorgar validez al conocimiento y supone tomar como método un análisis del error, del concepto mismo de conocimiento y de la vivencia del conocimiento, alejándonos así de la postura “Contra el Método” de Feyerabend a la que consideramos no epistemológica. De este modo igualmente serendipias científicas azarosas y provocaciones artísticas de performances vivas han llenado nuestro mundo cognoscitivo y les hemos dado carta de aceptación. Pero ¿qué sucede al aplicar esta hipótesis a la construcción de conocimiento?. No puede negarse que el conocimiento compone una muy sutil arquitectura y su historia muestra un conjunto coherente y transformable de modelos teóricos (modelos y analogías) e instrumentos conceptuales (experimentos, observaciones) CGB 18/11/14 19:03 Comentario [6]: Continuamos con la exploración de la cuestión de conocimiento avanzando en su exploración de evolución a transicción discontinua y de ahí a disrupta y revolucionaria CGB 18/11/14 19:07 Comentario [7]: Se extraen IMPLICACIONES que afectan al propio MARCO con el que se entienden las áreas desde el BI. CGB 18/11/14 19:06 Comentario [8]: VICULACIÓN con las formas de conocimiento de forma genérica CGB 18/11/14 19:12 Comentario [9]: La cuestión de conocimiento sería ¿qué factor nuevo ha motivado la aparición de este nuevo entendimiento de la evolución del conocimiento? CGB 18/11/14 19:11 Comentario [10]: IMPLICACIONES EN LAS FORMAS de párrafos inconclusos (hipótesis y leyes), de frases interrumpidas (conceptos y términos técnicos), de líneas que permanecen en suspenso sobre el blanco del papel (contextos), de paréntesis abiertos y nunca cerrados (fases de descubrimiento), de umbrales que se cruzan de un salto, de puertas que se cierran de golpe, de pórticos a los que se regresa y que marcan la partida (fases de justificación) y así impone una inquietud informe, divergente, centrífuga, orientada no hacia el más reticente de los secretos, sino hacia el desdoblamiento y la transmutación de las formas más visibles: cada palabra es a la vez alentada y derribada, llenada y vaciada, por la posibilidad de que exista una segunda o ni una ni otra sino una tercera o nada, en definitiva, una redefinición de la continuidad como discontinuidad continua . En consecuencia se ha roto la simple fascinación de una acumulación de explicaciones progresivas, y la apariencia de este inacabamiento,, de interrupción y de suspensión supone una real tentativa de refundación del conocimiento como unidad, y por ello seguimos estudiando en nuestros libros de texto este proceder de las ciencias y de las artes. Esta es la grilla que hace posible historicizar el conocimiento y sus discursos y la razón por la cual la historia del conocimiento le permite al conocimiento ser algo más que un metadiscurso introduciendo una historia de la verdad que funciona como el modo en que lo verdadero y lo falso, la verdad y el error entran en relación y se definen mutuamente a partir de normas y límites que se redefinen y rearticulan de forma permanente. Este espacio de dispersión no es una franja de historia común a todas las ciencias, artes, éticas, religiones o historias, es más bien un juego de remanencias específicas. Es un conjunto de relaciones metodológicamente estructuradas (epistemológicas) que enlazan diferentes tipos de discursos con sus vocabularios específicos (literaria) y que corresponden a una época histórica determinada (históricas). Esta sustitución por un análisis de los tipos de transformaciones en su especifidad poniéndose entre paréntesis todas las viejas formas de continuidad blanda: la tradición histórica, la influencia contextual, los hábitos de pensamiento sociopolíticos, grandes formas mentales teóricas o explicativas, las coacciones del espíritu humano religiosas, éticas o tribales lejos liberando Ciencias y Artes y constituye una apuesta por diferentes tipos de transformación haciéndose eco profundo del pensar más contemporáneo. En consecuencia hoy nos hemos emancipado de un tipo de indagación tradicional continuista y lineal en el conocimiento y de considerarlo una especie de Weltanshauung, porque llevados a su extremo los temas del cambio y la transformación no pueden sino implicar una redefinición de lo que se entiende por ruptura, salto, discontinuidad. Así pues discontinuidad no es un postulado, ni un resultado, sino más bien una manera de obrar, un procedimiento que forma cuerpo con la historia del conocimiento porque es instado por el propio objeto del que ésta debe tratar. Pero igualmente el presupuesto sobre el que trabaja esta discontinuidad (disolución de la identidad) transformativa (y dispersión) es el de la existencia de un lugar para la identidad y la coherencia ya que tenemos Ciencias y Artes que estudiamos cada día, aunque éstas sólo sean garantizadas por el cambio que las hace Ciencias y Artes. La única continuidad CGB 18/11/14 19:37 Comentario [11]: Se ha realizado un recorrido por el procedimiento metodológico de la ciencia CGB 18/11/14 20:11 Comentario [12]: Aquí el conjunto de las cuestiones de conocimiento de este párrafo responde a las preguntas ¿qué ha ocurrido si se acepta la tesis? ¿Se puede serguir haciendo historia de la ciencia y del arte? ¿ Es una historia de la verdad objetiva? CGB 18/11/14 20:13 Comentario [13]: ¿En qué consiste ese espacio común al que denominamos CONOCIMIENTO y que afirmamos existe? CGB 18/11/14 19:56 Comentario [14]: La conclusión va recogiendo el recorrido del desarrollo del Ensayo. CGB 18/11/14 19:55 Comentario [15]: TESIS CLAVE DE TODO EL ENSAYO CGB 18/11/14 19:58 Comentario [16]: TESIS CLAVE EN EL ENSAYO CGB 18/11/14 19:57 Comentario [17]: Se observa ahora que la elección de los ejemplos se ha realizado de forma genérica ya que a juicio de la autora se considera más pertinente como enfoque de desarrollo de toda la cuestión del ensayo. posible es la de la metamorfosis, lo que equivale a decir que la única constante imaginable es la de una discontinuidad entendida como cambio continuo, como continuidad en movimiento, una redefinición de la continuidad como discontinuidad continua. Los primeros que cambiamos somos nosotros y así lo único que no cambia en nuestro conocimiento es su permanente cambio en sus diferentes discursos de “decir-­‐veraz”. CGB 18/11/14 20:14 Comentario [18]: No obstante, podrían llevarse a cabo otras estrategias más concretas de exploración.