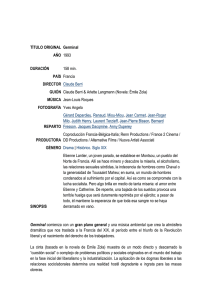

Filosofía de la miseria

Anuncio