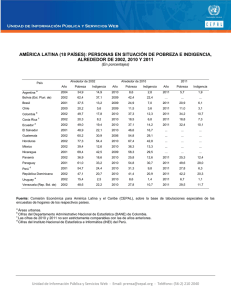

49-cepal-panorama social 04_3

Anuncio