Villoro_estado.pdf

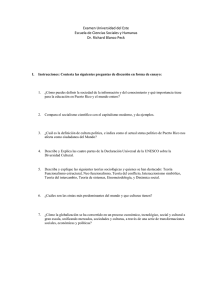

Anuncio