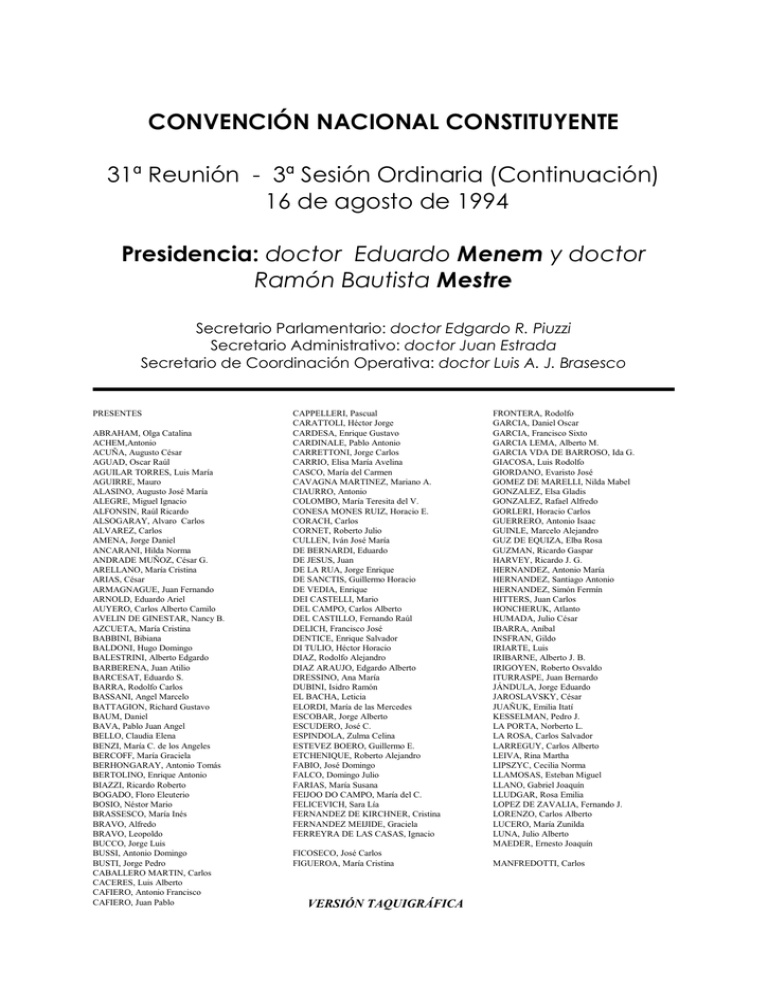

_CONVENCIÓN NACIONAL CONSTITUYENTE

Anuncio