Tesis672-150626.pdf

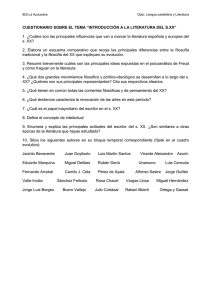

Anuncio