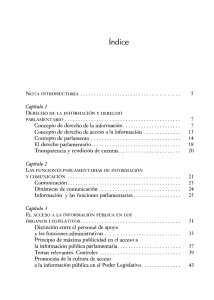

TRANSFUGUISMO: Realineamientos y equilibrios parlamentarios I. Presentación

Anuncio