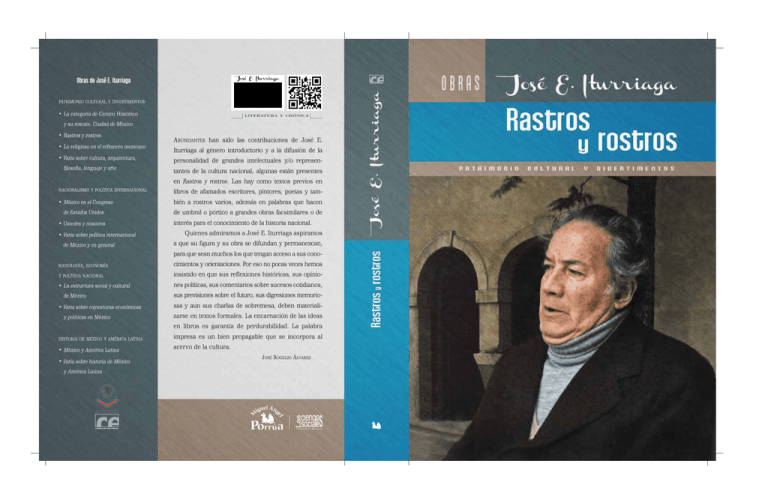

RASTROS Y ROSTROS. PATRIMONIO CULTURAL Y DIVERTIMIENTOS.

Anuncio