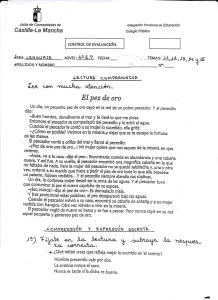

Una casa de granadas

Anuncio