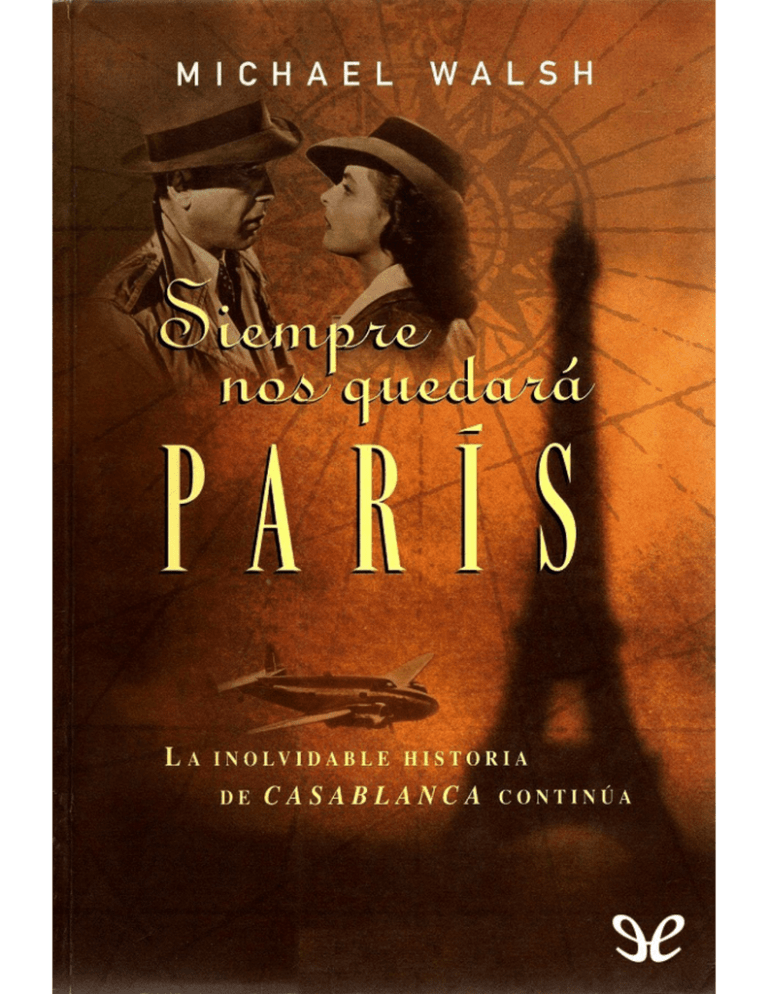

Siempre nos quedará París

Anuncio