[Divergente 00] Cuatro

Anuncio

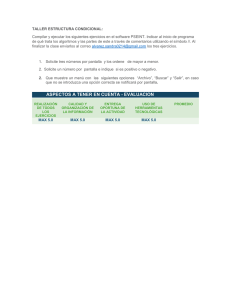

![[Divergente 00] Cuatro](http://s2.studylib.es/store/data/003561770_1-70de871705c26eff1c6e0fbaa5dd0d9d-768x994.png)