[Los relatos del padre Brown 06] Tres relatos del padre Brown

Anuncio

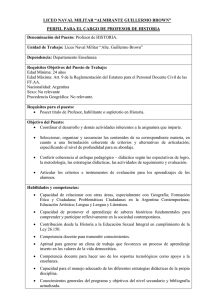

![[Los relatos del padre Brown 06] Tres relatos del padre Brown](http://s2.studylib.es/store/data/003561402_1-2301054a1fdfaadc03d596175b55c3e0-768x994.png)