[Los relatos del padre Brown 05] El escándalo del padre Brown

Anuncio

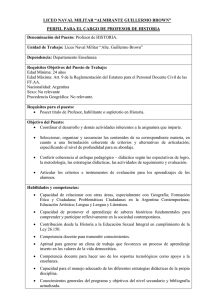

![[Los relatos del padre Brown 05] El escándalo del padre Brown](http://s2.studylib.es/store/data/003561401_1-370bf84f8d944d79934637daf8aec584-768x994.png)