[Los relatos del padre Brown 04] El secreto del padre Brown

Anuncio

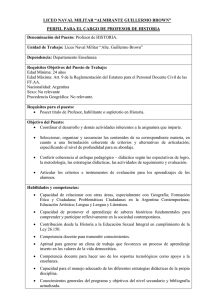

![[Los relatos del padre Brown 04] El secreto del padre Brown](http://s2.studylib.es/store/data/003561400_1-20f0eea001440486a61733a0389a7cd6-768x994.png)