[Los relatos del padre Brown 03] La incredulidad del padre Brown

Anuncio

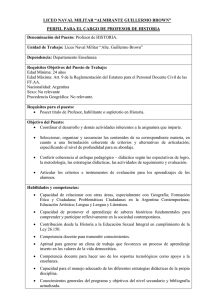

![[Los relatos del padre Brown 03] La incredulidad del padre Brown](http://s2.studylib.es/store/data/003561399_1-4775923bdf4d2d00dbc2dc1177fd0fcb-768x994.png)