[Los relatos del padre Brown 02] La sabiduría del padre Brown

Anuncio

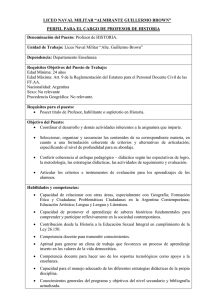

![[Los relatos del padre Brown 02] La sabiduría del padre Brown](http://s2.studylib.es/store/data/003561398_1-b5b5a3151d6594a6d82d2e80e7dc61ee-768x994.png)