[Los relatos del padre Brown 01] El candor del padre Brown

Anuncio

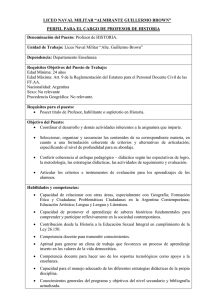

![[Los relatos del padre Brown 01] El candor del padre Brown](http://s2.studylib.es/store/data/003561397_1-c03fbec59006a27c3edb51c79c3e8f3c-768x994.png)