La isla bajo el mar

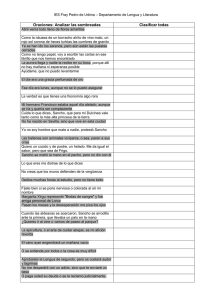

Anuncio