Irene Mariñas Fernández. Inicio de Mae. Doña Brígida Ferrer supo

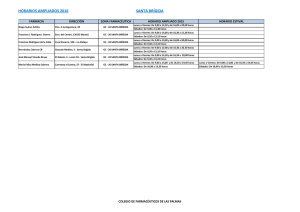

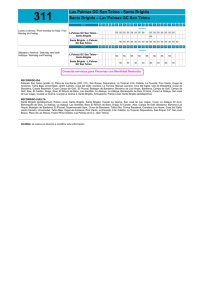

Anuncio

Irene Mariñas Fernández. Inicio de Mae. Doña Brígida Ferrer supo una noche antes que iba a morir. Durante aquella mañana se dedicó a ordenar la mísera habitación de la pensión que se convirtió en su casa desde que su marido la abandonó por una joven de 20 años. Extrañada de no ver venir a la muerte salió a dar un paseo por el barrio y mientras caminaba por sus callejuelas oscuras y malolientes, escudriñaba los rincones sombríos, buscando a la Dama de la guadaña. Como no aparecía, su mente se relajó y empezó a divagar. Fantaseaba con la idea de un gran entierro y al entrar en el parque confundió a las putas y los paseantes nocturnos con la gente del cortejo fúnebre que se movía bajo la sombra de los cipreses del cementerio. Los borrachos temblones se convirtieron ante sus ojos en los hombres de la familia, que como era tradición, se turnaban para cavar la fosa. Doña Brígida se imaginaba dentro del ataúd abierto y con los ojos cerrados, mientras escuchaba como sus antiguos amantes, familiares y amigos, iban construyendo su biografía. Explicaban anécdotas, historias, secretos conocidos y otros no tan conocidos. Intervenían, en susurros o casi a gritos, porque todos guardaban un trocito de ella para compartir y de vez en cuando estallaban en risas colgadas de lágrimas o callaban tras advertir que hablaban en pasado. Las destrozadas mesas del parque se vistieron de manteles blancos adornados con flores silvestres e iluminadas con velas rojas, azules y amarillas, fuentes creadoras de los demás colores y protectoras de hechizos. El tentempié estaba servido en vajillas de porcelana fina, el vino en copas de la mejor cristalería, los cubiertos eran de plata, las servilletas de hilo y la comida variada, para cubrir los gustos de todos los presentes. Había platillos con caviar de esturión y salmón, para complacer a sus amistades y amantes de juventud, fresitas con chocolate para los más golosos, champaña francés para complacer a las viejas urracas, compañeras de cartas, vino rosado a gusto de su madre y bocaditos de perdiz confitada, porque para su padre no había banquete si no se servía caza. Cansada de andar se sentó en un banco y con los ojos cerrados pudo ver el Campo Santo de su pueblo natal, blanqueando entre el silencio de dos montes y mirando a las huertas. se vio envuelta en un lienzo de algodón mientras la bajaban a la fosa, acomodándola sobre un manto de helechos y tomillo de flores rosadas, para que la espiritualidad y el olor de las plantas la protegieran de todo mal. Contempló como la cubrían de tierra mezclada con hinojo para darle fuerza y romero con la esperanza de que el entusiasmo de su aroma tapase la tristeza del momento. Finalmente y ya con las lagrimas lamiéndole las mejillas, pudo ver a su querido marido depositando sobre su féretro las últimas flores, sus preferidas, capuchinas naranjas, para que nunca le faltase la presencia del sol. Comenzaba a clarear y despertándose de un ligero sueño, doña Brígida aprovechó las primeras luces del día para acercarse a la lápida y emocionada leyó la esquela de un diario abandonado como si fuera su epitafio: “aquí sólo descansan los huesos de Doña Brígida Ferrer porque ella sigue recorriendo el mundo”