LA DOCENCIA DE POSGRADO Y LAS COMPETENCIAS INTERPERSONALES DEL EGRESADO

Anuncio

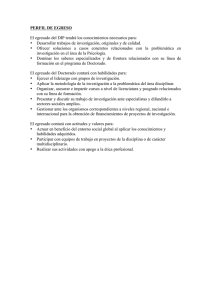

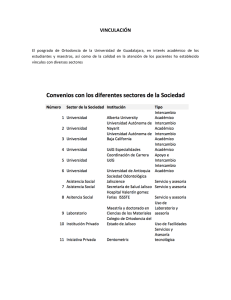

REVISTA FACULTAD DE MEDICINA, 2016, VOL. 16, Nº 1 ISSN online 1669-8606 PERSPECTIVA LA DOCENCIA DE POSGRADO Y LAS COMPETENCIAS INTERPERSONALES DEL EGRESADO Elsa Lucía Delgado. Cátedra mail: [email protected] de Salud Desde la perspectiva de los servicios y organizaciones de salud: ¿Qué se requiere del médico? ¿Qué necesitan los servicios de salud que el médico sea capaz de hacer? Habitualmente se habla de las necesidades del paciente, pero hoy es necesario hablar también de aquello que los servicios y el sistema de salud necesitan. Este último punto no es abordado en su totalidad desde la enseñanza de grado, sino más bien desde el posgrado, ya sea porque desde el sistema lo va a propiciar o porque desde los servicios lo van a requerir. En el ejercicio de la profesión médica, tarde o temprano, la inexistencia o escasez de algunas habilidades personales en el médico egresado lo llevarán a un bajo desarrollo profesional en algunos casos, a reclamos múltiples de los pacientes y a problemas en el contexto laboral u organizacional. En este análisis se opinará desde una óptica personal, teniendo en cuenta ambas instancias de formación –grado y posgrado– y lo que cada una aporta para solucionar estos problemas: - Qué necesita el paciente Qué necesitan el sistema de salud y las organizaciones sanitarias Cuáles son las necesidades que el egresado percibe y desea para su formación de posgrado - 1.- PRIMERA PERSPECTIVA A ABORDAR: ¿QUÉ NECESITA EL PACIENTE DEL MÉDICO QUE LO VA A ASISTIR? Fundamentalmente, que tenga el saber suficiente sobre aquello que va a diagnosticar y tratar. Estar al tanto de las características de la patología, de los medios de diagnóstico y tratamiento, saber los recursos disponibles. Es decir, dominar todo aquello por lo cual antes “se reconocía al buen médico”: el que sabía más…. Sin embargo, hoy esto no es suficiente… Hoy el paciente también espera que el profesional pueda: Escucharlo y Comunicarse, entendido esto último como hablar, expresar, escribir de una manera que le sea comprensible. 29 Pública. Fac. - - - de Medicina UNT. 4247752-Int 7018. Enseñarle sobre su enfermedad, sus expectativas y el tratamiento, asegurándose de que haya comprendido. Evaluarlo adecuadamente, desde la perspectiva científico-técnica, haciendo un seguimiento apropiado. Percibir sus necesidades. Contenerlo. Ahora bien… desde los posgrados, ámbitos de aprendizaje y formación continua del egresado, ¿se contemplan estas necesidades? Pertenezco a dos de ellos en la Facultad de Medicina, ambos en el ámbito de la gestión de servicios, y en ambos se contemplan algunos de estos temas antes señalados: la comunicación institucional y con el paciente, la negociación como técnica estratégica de abordaje en la resolución de los problemas de gestión. Desde otros posgrados se enfoca el aprendizaje de la Gestión Clínica, que asegurará un proceso de atención efectivo y eficiente, entendido esto como el logro de la meta planteada al menor costo, para el paciente y para el sistema. La perspectiva de contención, en el día de hoy, debe enfocar no solo al paciente, también al entorno familiar, el que por lo general influye facilitando o alterando desfavorablemente el tratamiento y la problemática que aqueja al paciente. LAS HABILIDADES INTERPERSONALES: COMUNICACIÓN, CONTENCIÓN No todo egresado posee necesariamente algunas de estas habilidades, que entran en el terreno de lo interpersonal, y la Facultad de Medicina no ofrece su aprendizaje desde la currícula actual. Hasta hace poco se consideraba que se trataba de talentos naturales, no de habilidades que se pueden adquirir. La Dra. Irene Montiel Durante afirma: “En este contexto, cuando se habla de habilidades de comunicación nos referimos a las actividades y comportamientos específicos aplicados al quehacer médico cotidiano, como es la elaboración de una historia clínica o la REVISTA FACULTAD DE MEDICINA, 2016, VOL. 16, Nº 1 explicación al paciente de su diagnóstico, plan de tratamiento y/o pronóstico. Con esta base, las habilidades interpersonales consisten en el efecto que tiene la comunicación sobre la otra persona. Tal sería el caso del médico que logra aliviar la angustia, estableciendo una relación de confianza o bien disminuyendo el estrés en el paciente. Como podemos deducir, las habilidades interpersonales son inherentes al proceso de comunicación y a la relación que se establece.” (1) En el perfil del egresado se lo describe como médico que entre sus competencias debe tender a lograr la de ser un comunicador. ¿Qué debería contemplar o incluir el currículum de grado para lograr tal resultado? La CONAMED (Comisión Nacional de Arbitraje Médico) señala que las habilidades de comunicación de nuestros médicos no logran cumplir con su cometido clínico ni promover la satisfacción del paciente, y menos con las metas deseadas de fortalecer los resultados de salud. Disminuirían, así, las demandas que les son presentadas y que pueden llegar o no a ser llevadas a juicio. Esto es preocupante, si consideramos lo que representa en términos del perjuicio para el paciente, el médico y los educandos. La conversación profesional del médico con el paciente inicia la relación médicopaciente, da forma al diagnóstico, establece el plan a seguir para resolver el problema de salud. Todo ello es responsabilidad del médico y depende de sus habilidades de comunicación interpersonal. Desde el Proyecto Tuning se han enunciado un total de 63 competencias esperadas del médico (ver anexo) de las cuales las numeradas 17 a 20 son habilidades específicamente comunicacionales, mientras que otras, 37-52 y 56-60, pueden considerarse relacionadas con la “humanización del acto médico” y con el “profesionalismo”. (2) ¿QUÉ IMPLICA “CONTENER AL PACIENTE”? La contención que puede proporcionar el médico y su palabra siguen siendo irremplazables. (3). Para el doctor Alcides Greca, profesor titular de Clínica Médica y Terapéutica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), “el médico es alguien que ayuda a un ser sufriente o preocupado por su forma de vida a preservar o a recuperar su salud y cuando ya esto no es posible, a morir con dignidad, sin angustia y sin dolor”. En concordancia con esta mirada, el doctor Edgar Zanuttini, presidente del Círculo Médico de Rosario, recuerda el adagio que 30 ISSN online 1669-8606 asegura que “los médicos debemos curar a veces, calmar muchas, pero consolar siempre”. Para la doctora Elsa Raimondi, docente y directora de la carrera de especialización en Neurología de la UNR, “cuando no es posible curar, se impone aliviar y además y siempre, confortar”, afirma. Según la especialista también se espera que el médico instruya y eduque, que transmita sus conocimientos, su saber y experiencia. Dice Raimondi: “Que eduque con la palabra y el ejemplo, como también que desde su lugar informe a la comunidad de los avances y cuidados que cada persona debe tener para el cuidado de su salud”. CLARAMENTE, LA CONTENCIÓN ESTÁ INTIMAMENTE LIGADA A LA HABILIDAD DE COMUNICAR Y SABER ESCUCHAR. 2.- SEGUNDA PERSPECTIVA A ABORDAR: ¿QUÉ NECESITAN LOS SERVICIOS Y EL SISTEMA DE SALUD DE LOS EGRESADOS? Se puede decir que estas necesidades son en gran parte compartidas con aquéllas propias del paciente: Que sepa llevar a cabo efectivamente su ejercicio profesional, es decir, que conozca y sepa resolver los problemas de salud que abordará. Que durante el acto médico el profesional demuestre su grado de humanización, sus habilidades como comunicador y como contenedor. Que documente adecuadamente su actuación. Que posea conocimiento y esté comprometido con la necesidad de asegurar la calidad de atención del paciente y su Seguridad. Que actúe con prudencia en el uso racional y consumo de recursos, aceptando que este aspecto depende de su buena formación científicotécnica y es necesaria tanto para la sustentabilidad de los servicios como para la propia economía del paciente. Que demuestre compromiso y se alinee con los objetivos institucionales y/o del sistema en donde se desempeña. Es decir que, en resumen, demuestre no solo conocimiento científico sino también conciencia social, formación y actitud acorde a los principios de la Ética. Desde mi experiencia en la administración y conducción de un establecimiento asistencial privado y analizando brevemente este abordaje, puedo decir que el REVISTA FACULTAD DE MEDICINA, 2016, VOL. 16, Nº 1 egresado reciente cumple con estas condiciones lo mejor que puede en sus primeros años. Lamentablemente, el sistema ejerce un efecto de deterioro de esta buena disposición. La primera buena práctica que se pierde es la correcta confección y elaboración de la Historia Clínica (HC), en la que se comienza a notar fallas de llenado y documentación de información relevante. Este problema tiene que ver con las condiciones laborales que rodean al médico, como también de la relativización de su importancia. En este sentido, toda la especialización en el área clínica debería reforzar la necesidad del buen llenado de la HC como parte del acto médico. La necesidad de auto-preservar su propio ejercicio profesional, desde el punto de vista legal, tiene que ver con este compromiso y con la necesidad de preservar la Calidad de atención y la Seguridad del paciente. Estos temas están incluidos en la currícula de grado; pero merecen un reforzamiento durante la formación de posgrado. Las dos últimas competencias están íntimamente vinculadas entre sí; quien no se alinea y forma parte de los objetivos organizacionales del sistema en donde le toca actuar, difícilmente se preocupará de hacer un buen uso de los recursos. Es redundante hablar de la enorme necesidad de racionalizar el gasto en acciones e intervenciones no efectivas en salud y mejorar la eficiencia en general del sistema. 3.- TERCERA PERSPECTIVA A ABORDAR: ¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES QUE EL EGRESADO PERCIBE Y/O DESEA PARA SU FORMACIÓN DE POSGRADO? El egresado tiende a incrementar su acervo de conocimientos y su formación en la etapa de posgrado. Esta tendencia se concreta luego de su egreso con la adquisición de conocimientos y el perfeccionamiento en el área clínica, en la especialidad que ha elegido para sí mismo. Su búsqueda se orienta sobre todo a residencias y carreras de especialización, y en menor proporción a Maestrías y Doctorados, en esta etapa. Una vez realizado este perfeccionamiento y a la hora de incorporarse como “trabajador de la salud”, inicia un período que suele ser percibido como difícil. Sin el contexto protector de su sistema formador (una residencia, por ejemplo), debe actuar con total responsabilidad ética, legal y personal ante el paciente. La habilidad de ser un buen Comunicador recién es percibida entonces y solo a veces, como una competencia que se vincula al éxito profesional. El médico “triunfador” es aquél a quien los pacientes 31 ISSN online 1669-8606 encuentran “cercano” en términos de comunicarse o sentirse “contenidos” por él. Obviamente no todos tienen esta lógica, ni todos llegan a percibir la necesidad de tenerla; pero es notable como, para algunos profesionales, la capacidad de “poder llegar” a los pacientes más fácilmente que otros médicos determina a veces un rápido crecimiento profesional. Se llama o suele denominarse “carisma”. Curiosamente, como docente y luego al frente de un establecimiento de salud, he apreciado estas ventajas en médicos que, como estudiantes y durante la carrera, no se habían destacado como alumnos. CONCLUSIÓN Es posible que no se pueda “enseñar” todo esto a una persona, no solo al médico; ni durante la formación de grado ni de posgrado. Pero sí considero que es en esta última instancia en la que es mayor la posibilidad de enseñar y desarrollar estas habilidades y otras más que mi perspectiva no alcanza a incluir en este análisis. BIBLIOGRAFÍA 1) Durante Montiel, Irene. Seminario El Ejercicio Actual de la Medicina. La comunicación e interacción en el ejercicio. Universidad Nacional Autónoma de México. www.facmed.unam.mx/sms/seam2k1/2006/ago_ 01_ponencia.htm. Consultado setiembre 2015. Publicado agosto 2006. 2) Proyecto Tuning. Competencias Específicas de Medicina. 2015 www.tuningal.org/es/areastematicas/medicina/co mpetencias 3) “La contención del médico y su palabra siguen siendo irremplazables”. La Capital, Rosario, 7/12/2010. www.lacapital.com.ar/ed_salud/2010/12/edicion.../notic ia_0005.html ANEXO Competencias Específicas de Medicina Proyecto Tuning (2015) www.tuningal.org/es/areastematicas/medicina/competencias Alfa Tuning América Latina: Innovación Educativa y Social (2011-2013) busca continuar con el debate ya iniciado con la primera parte de este proyecto llevada a cabo de 2004-2007. El eje de la discusión parte de los logros alcanzados en las distintas áreas temáticas en la 1ra etapa, para seguir "afinando" las REVISTA FACULTAD DE MEDICINA, 2016, VOL. 16, Nº 1 estructuras educativas de América Latina a través de consensos, cuya meta es identificar e intercambiar información y mejorar la colaboración entre las instituciones de educación superior para el desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia. Es un proyecto independiente, impulsado y coordinado por Universidades de distintos países, tanto latinoamericanos como europeos. Participan más de 230 académicos y responsables de educación superior de Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) y Europa (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Países Bajos, Portugal y Rumania). Conformados en 16 redes de áreas temáticas y 1 una red de Responsables de Política Universitaria. El Objetivo General del proyecto es contribuir a la construcción de un Espacio de Educación Superior en América Latina a través de la convergencia curricular. CAPACIDAD PARA LLEVAR A CABO LA PRÁCTICA CLÍNICA (Se consignan en negrita las capacidades prioritarias, sin desmerecer la importancia de las restantes). 1. Capacidad para redactar la Historia Clínica. 2. Capacidad para realizar en cualquier ambiente la anamnesis completa, enfatizando los aspectos psicosociales y ambientales que inciden en la salud de las personas. 3. Capacidad para realizar el examen físico completo incluyendo la evaluación del estado mental. 4. Capacidad para realizar el diagnóstico sindromático y formular hipótesis diagnósticas teniendo en cuenta los datos anamnésicos, los hallazgos del examen físico y las enfermedades prevalentes. 5. Capacidad para plantear diagnósticos diferenciales. 6. Capacidad para seleccionar, indicar e interpretar las pruebas diagnósticas. 7. Capacidad para indicar y realizar los tratamientos médicos correspondientes. 8. Capacidad para derivar a otro nivel de atención. CAPACIDAD PARA PROPORCIONAR ATENCIÓN MEDICA DE URGENCIAS 9. Capacidad para reconocer, evaluar y categorizar las emergencias médicas. 32 - - ISSN online 1669-8606 10. Capacidad para manejar la fase inicial de la emergencia médica. 11. Capacidad para proporcionar primeros auxilios. 12. Capacidad para proporcionar soporte vital básico y reanimación cardiocerebro pulmonar. 13. Capacidad para proporcionar soporte vital avanzado. 14. Capacidad para proporcionar cuidado al paciente con trauma. CAPACIDAD PARA PRESCRIBIR MEDICAMENTOS 15. Capacidad para seleccionar los medicamentos indicados según el contexto clínico. 16. Capacidad para prescribir de manera clara, precisa y segura. 17. Capacidad para reconocer y manejar los eventos adversos. CAPACIDAD PARA COMUNICARSE EN SU EJERCICIO PROFESIONAL (Se resaltan las capacidades consideradas fundamentales a propósito del análisis en este artículo). 18. Capacidad para comunicarse de manera eficaz oralmente, por escrito y en forma no verbal teniendo en cuenta la diversidad y las limitaciones que pueden dificultar la comunicación con: • Los pacientes • La familia • El equipo de salud • La comunidad 19. Capacidad para comunicar la naturaleza y severidad del padecimiento 20. Capacidad para obtener el consentimiento informado cuando corresponda. CAPACIDAD PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPEÚTICOS 21. Capacidad para evaluar signos vitales. 22. Capacidad para realizar venopunción. 23. Capacidad para realizar canalización venosa. 24. Capacidad para administrar medicamentos por las diferentes vías. 25. Capacidad para realizar intubación orotraqueal y soporte vital básico. 26. Capacidad para colocar sondas. 27. Capacidad para realizar cuidados de ostomías. 28. Capacidad para realizar punción supra púbica. REVISTA FACULTAD DE MEDICINA, 2016, VOL. 16, Nº 1 - ISSN online 1669-8606 29. Capacidad para realizar toracentesis, paracentesis y punción lumbar. 30. Capacidad para realizar un electrocardiograma. 31. Capacidad para atender un parto eutócico. 32. Capacidad para realizar especuloscopia, tacto vaginal y toma de citología. 33. Capacidad para realizar tacto rectal. 34. Capacidad para realizar taponamiento nasal anterior. 35. Capacidad para realizar maniobras hemostáticas iniciales ante hemorragia externa. 36. Capacidad para realizar suturas, curaciones de heridas y drenaje de abscesos. 37. Capacidad para mover, inmovilizar y transportar pacientes. CAPACIDAD PARA APLICAR LOS PRINCIPIOS ÉTICOS Y LEGALES EN LA PRÁCTICA DE LA MEDICINA 48. Capacidad para aplicar principios y análisis éticos en el ejercicio clínico. 49. Capacidad para obtener y registrar el consentimiento informado. 50. Capacidad para mantener la confidencialidad. 51. Capacidad de respeto a la diversidad. 52. Capacidad para respetar los derechos del paciente, del equipo de salud y de la comunidad. 53. Capacidad para respetar y brindar cuidados al paciente terminal. 54. Capacidad para expedir certificados de acuerdo con la legislación. 55. Capacidad para informar las enfermedades de notificación obligatoria. CAPACIDAD PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES DETERMINANTES EN EL PROCESO DE SALUD-ENFERMEDAD 38. Capacidad para identificar los factores psicológicos (stress, dependencia y abuso de alcohol, drogas y tabaco). 39. Capacidad para identificar los factores sociales (violencia, accidentes, maltrato, abuso, marginación, discriminación). 40. Capacidad para identificar los factores económicos (pobreza, inequidad). 41. Capacidad para identificar los factores ambientales (contaminación, clima, destrucción del ecosistema). CAPACIDAD PARA TRABAJAR EFECTIVAMENTE EN LOS SISTEMAS DE SALUD 56. Capacidad para reconocer la estructura y funcionamiento del sistema de salud. 57. Capacidad para administrar y gestionar los distintos sistemas de salud de la población. 58. Capacidad para participar efectiva y activamente dentro del equipo de salud y en la comunidad. 59. Capacidad para reconocer y aplicar las políticas y programas de salud del país. 60. Capacidad para reconocer y gestionar los recursos para la atención en salud. 61. Capacidad para reconocer el perfil epidemiológico de la población. 62. Capacidad para reconocer y aplicar los principios de promoción de la salud y prevención de enfermedades 63. Capacidad para conocer, aplicar, y respetar las normas de bioseguridad. - - - - CAPACIDAD PARA EL USO DE LA EVIDENCIA EN LA PRÁCTICA MÉDICA 42. Capacidad para analizar críticamente la literatura científica. 43. Capacidad para aplicar el análisis estadístico de los datos. 44. Capacidad para realizar medicina basada en la evidencia. CAPACIDAD PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN Y SUS TECNOLOGÍAS EFECTIVAMENTE EN UN CONTEXTO MÉDICO 45. Capacidad para el uso de computadores. 46. Capacidad para acceder a las fuentes de información. 47. Capacidad para guardar en forma completa y segura los registros médicos. 33