UNIVERSIDAD Y MERCANCÍA: LAS CONSECUENCIAS ... SOCIALES DEL PROCESO DE REFORMA UNIVERSITARIA

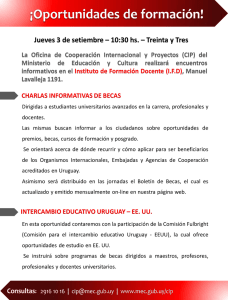

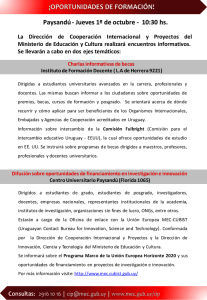

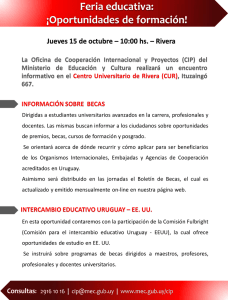

Anuncio

UNIVERSIDAD Y MERCANCÍA: LAS CONSECUENCIAS LABORALES Y SOCIALES DEL PROCESO DE REFORMA UNIVERSITARIA Begoña Marugán Pintos Jesús Cruces Aguilera “El modelo educativo tiene coherencia con el modelo social (…) Si el modelo social es reproducir y conservar los valores y privilegios de una sociedad clasista y competitiva, la educación estará al servicio de dicho objetivo y estratificará la población para que esa misión se siga cumpliendo” (Moreno y otros; 2012:10) 1.- Introducción Aunque en los últimos tiempos se está denunciando el intento de privatizar la universidad bajo un modelo elitista de la misma, habría que recordar que este proceso no es nuevo y que la creación de este modelo nació hace muchos años. Al menos desde el Consejo Europeo de Lisboa (2000) las políticas europeas han estado encaminadas según sus propios escritos- a “preparar el paso a una economía competitiva y dinámica basada en el conocimiento y a modernizar el modelo social europeo mediante la inversión en capital humano”. En este escenario la universidad ha jugado un papel central. La universidad es uno de los centros de producción de la lógica actual y para ello se han llevado a cabo las reformas educativas necesarias que ajustan la lógica ideológica al nuevo orden de esta fase del capitalismo. De hecho, el proceso de Bolonia se inserta claramente en el nuevo paradigma de la senda de la mercantilización y la liberalización de la educación superior en el que la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior se está realizando bajo un sistema marcadamente liberal, de modo que el proyecto político-económico acaba teniendo la productividad, la competitividad, la empleabilidad y la mercantilización como sus elementos centrales (Marugán y Cruces;2012). Pero aunque esto no sea nuevo1 quizá sea este el momento en el que el ataque a la universidad pública está siendo más fuerte. Las medidas que afectan a la universidad han sido varias y entre ellas destaca el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, como la norma que mejor condensa una serie de medidas a través de las cuales se puede realizar una evaluación más precisa y ceñida a los cambios de modelo de universidad y de condiciones de empleo y trabajo que se están imponiendo; pues tal y como manifiesta el catedrático de derecho del trabajo Antonio Baylos (2012), este Real Decreto “segmenta, discrimina y enfrenta al profesorado entre sí en términos de imposición de carga docente, pues mientras ampara despidos masivos de contratados expulsados, incrementa exponencialmente de la carga docente de los profesores”. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS o GATS en inglés) es la regulación “legal” que consagra este modelo neoliberal. Establece que los servicios educativos deben ser considerados productos como los demás. 1 1 2.- El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo Las medidas urgentes en materia educativa se justifican - como casi todas las medidas urgentes- por la búsqueda de la estabilidad presupuestaria y la reducción del déficit. Los dos primeros párrafos del RDL son claros a este respecto: “En la actual coyuntura económica se hace necesario mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas en el uso de los recursos públicos, con objeto de contribuir a la consecución del inexcusable objetivo de estabilidad presupuestaria derivado del marco constitucional y de la Unión Europea. En materia de educación, el objetivo común perseguido es proporcionar a las Administraciones educativas un conjunto de instrumentos que permitan conjugar los irrenunciables objetivos de calidad y eficiencia del sistema educativo con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y su ineludible reflejo en la contención del gasto público y en la oferta de empleo público” Ya vemos por tanto que primero se modifica la Constitución tal y como interesa a los mercados y luego se dictan normas para cumplir la misma, de modo que aparentemente lo que se pretende es seguir la legalidad presente. Así, entre finales de agosto y comienzos de septiembre de 2011, se hace una reforma rápida de la Constitución mediante la reforma del art. 135 de la Constitución- con el objeto de introducir el principio de estabilidad presupuestaria, así como la limitación del déficit público y de la capacidad de endeudamiento de las distintas administraciones públicas y, posteriormente, este “nuevo principio” es usado para dictar las normas en la medida que las políticas públicas deben seguir lo marcado en la CE. Además y de “entrada ya estamos con el juego de palabras” (Mikel Urrutikoetxea; 2012). Se presenta como “racionalización” lo que no son más que “recortes”, como si la situación que modifica fuera irracional. Cuestiones legales al margen de la posible inconstitucionalidad de la medida2 y el procedimiento seguido en la elaboración de la misma3, llama la atención que decisiones tan relevantes como esta que afectan a la calidad de la formación universitaria - al igual que ha sucedido con la sanidad- no se sustenten sobre información estadísticas que legitime las legitime. “No pierden tiempo en explicar cuál es la relación entre ese equilibro perseguido y el tipo de medidas y de reglas que establecen” (Antonio Baylos;2012) Y, “cómo es habitual con este gobierno no se percibe en ningún caso el por qué de las cuantías que se barajan, por qué esos incrementos, y cuál es el efecto económico que se pretende conseguir, esto es, no se identifica la reducción que se 2 El sindicato CCOO mantiene que el real decreto ley vulnera varios artículos de la Constitución, como el del respeto al principio de jerarquía normativa y el relativo a las competencias de las comunidades autónomas, además de atentar contra el artículo 27 que establece que la educación es un derecho fundamental. 3 Se trata de un texto legal que ha sido comentado con carácter previo a los consejeros de educación de las distintas Comunidades Autónomas, pero no ha sido consultado con la Conferencia de Rectores de la Universidad. 2 pretende, luego nunca se verificará si se ha conseguido el efecto aparentemente perseguido (Mikel Urrutikoetxea;2012). El objetivo del RDL 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo es establecer una serie de medidas para poder reducir 3000 millones euros en el presupuesto estatal. La idea es reducir el gasto, tener un control más directo sobre el mismo y aumentar de forma directa los ingresos, lo que implica además la modificación de la Ley Orgánica de Universidad 6/2001, de 21 de diciembre. En líneas generales con la misma se establecen las pautas a seguir respecto a: 1.- Crecimiento de universidades y creación de nuevos centros Se trata de crear un control central de la creación de universidades y centros de estudios públicos. La creación de estos centros estará sujeta al gobierno previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Universidades. 2.- Cooperación entre universidades Se restringe la posibilidad de desarrollar programas y proyectos de excelencia a nivel internacional y se focaliza mucho más en la obtención de títulos de carácter oficial. La responsabilidad del gobierno de impulsar estos programas es cedida a otros agentes como universidades, organismos públicos y empresas. 3.- Jornada del PDI con dedicación a tiempo completo Este personal funcionario con dedicación a tiempo completo tendrá que modificar su jornada para dedicar al menos 24 créditos ECTS a la docencia. Esta dedicación podrá variar atendiendo a la capacidad investigadora y a una serie de normas. 4.- Tasas universitarias Se modifica, mediante el art. 5.2, el sistema de precios público de acceso a la universidad que ahora tendrá que venir prefijado por la comunidad autónoma correspondiente. Este deberá atenerse a los límites prefijados por el Ministerio a la horquilla de entre el 15 y el 25 % del coste real para las enseñanzas de grado. Este porcentaje será aún mayor en segundas matriculas -entre el 30 y el 40%-, en terceras entre el 65 y el 75%-, y a partir de la cuarta -que será entre el 90 y el 100%-. Además los estudiantes extranjeros no comunitarios, que no tengan permiso de residencia, deberán abonar el 100%. 5.- Contratación del personal universitario Se intenta ahondar en el sistema de contratación de este personal especificando en base a que normativa deben regirse las comunidades autónomas a la hora de autorizar los costes de este y qué normativa se debe seguir para la contratación de interinos y de personal laboral temporal. Las universidades deben acogerse a la normativa de oferta de empleo público. 3 6.- Becas Se especifica cómo ha de repartirse el coste de las becas y ayudas al estudio, que será de un 15% para el estado y sus presupuestos. Este 15% corresponde al límite mínimo de la horquilla fijada para el precio público de la enseñanza y el resto para las CCAA y sus presupuestos. En definitiva, este RDL disminuye la autonomía universitaria ya que se centraliza el crecimiento de las universidades públicas y crea una mayor fragmentación entre universidades4 creando universidades “de primera” y “de segunda”5 , aumenta el coste de la matricula en todas las titulaciones, dificulta el acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios, incide sobre el coste de contratación del PDI, así como la regulación del trabajo de este personal. En la medida que se pretende indagar sobre los efectos que han tenido las medidas adoptadas sobre las condiciones de trabajo, de empleo y sobre la calidad del resultado final se pasará a revisar pormenorizadamente aquellos aspectos que más inciden en el cambio de modelo universitario y de relaciones laborales. Para ellos se realizará una aproximación cuantitativa a los datos hasta ahora existentes utilizando para ellos todas las fuentes disponibles. Sin embargo, la relativa implementación de la medida no ha permitido realizar el análisis deseado, a pesar de buscar información en las universidades madrileñas y solicitar ayuda en la Federación de Enseñanza de CCOO, puesto que es a partir de ahora cuando se están adoptando estas medidas. 2.1.- Crecimiento de universidades y creación de nuevos centros Dentro de los diversos ámbitos abordados, la reforma universitaria que se plantea en el RD 14/2012 contempla entre sus objetivos prioritarios la “centralización de los procesos de creación, modificación y supresión” de las universidades y los centros de estudios públicos, de tal forma que se atribuye al Gobierno la capacidad de determinar los requisitos básicos para la creación y/o mantenimiento de los distintos centros y estructuras. Esta decisión estaría sujeta, tal y como recoge el propio documento, al informe previo de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Universidades. 4 La fragmentación y estratificación entre universidades la analizamos en el Informes de la Fundación nº 49 de julio de 2012 de la Fundación 1º de Mayo, en el “De las cátedras de excelencia a las becas de ayudantes. Fragmentación y precariedad en la universidad”. 5 Lo que se explicita claramente en el Informe para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español, de febrero de 2013, cuando se dice que “lo importante es identificar la investigación excepcional, que es la que distingue a las universidades excelentes” y realizar evaluaciones periódicas de calidad para determinar una decena de universidades de calidad, con unas altas exigencias para aceptar a sus alumnos, “pues la excelencia de una universidad también depende de éstos”. Además añade que “conviene resaltar que en realidad, ya existen notables diferencias entre las distintas universidades española” (2013:36) 4 De forma soterrada, como sucede en otros ámbitos del espacio social, lo que se está planteando en este RD es abrir la puerta al recorte (unilateral) de un derecho reconocido por parte de la ciudadanía, en este caso la educación superior pública, que se materializaría en la reducción del número de universidades y centros públicos, así como en la propia diversidad de las titulaciones. Engarza -como se señalaba anteriormentecon el discurso dominante de las políticas de austeridad, donde la racionalización se establece como paradigma esencial de reforma, que en su puesta en práctica se traduce en un servicio público con menos recursos materiales y personales y profundamente desvalorizado. Por ello, lejos de ajustarse a las necesidades sociales y de la ciudadanía, la reforma universitaria que se plantea discurre por otros derroteros. Se intenta afirmar -sin ofrecer datos contrastados- que en España existen muchas universidades y titulaciones, las cuales se han ido creando al amparo del crecimiento económico y el desarrollo de las competencias autonómicas de los últimos años. Que las universidades suponen en la actualidad un “gasto excesivo” para la sociedad y que no se puede asumir en tiempos de crisis. Ante esta situación, se plantea racionalizar (o reducir) el número de las titulaciones de grado mediante la exigencia de un número mínimo de alumnos, tal y como lo recoge el citado RD, aunque no establece un número o ratio mínimo de alumnos, dejando esta cuestión al ámbito de decisión de las universidades y las Comunidades Autónomas. Este tipo de propuestas de reforma supone, en definitiva, asumir el coste/gasto como criterio de actuación por encima de las necesidades sociales de la ciudadanía. Lo cual no exime de la necesidad de que se genere un debate en profundidad sobre el número de universidades y titulaciones existentes dentro del propio sistema universitario6. La realidad demuestra que el número de estudiantes matriculados en las universidades españolas en grado y master en el curso 2011-2012 se ha situado en 1.582.714 estudiantes, de los que 824.741 son estudiantes de grado, 644.912 de primer y segundo ciclo y 113.061 de master. Estos datos ponen de manifiesto la plena implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en el Sistema Universitario Español en la medida en que -por primera vez- el número de estudiantes matriculados en grado es superior al de estudiantes matriculados en titulaciones de primer y segundo ciclo, las cuales se encuentran ya en proceso de extinción. Frente al argumento de la reducción de universidades por descenso del alumnado, diversos indicadores demuestran claramente que la demanda de estudios universitarios en España, lejos de mostrar una caída significativa, ha aumentado a lo largo de los últimos años. Repasemos para ello algunos datos de interés. En primer lugar, tomando como referencia el número de estudiantes matriculados se observa un aumento en el número de alumnos y alumnas del 3,5% entre los cursos 2005-06 y 2012-13. 6 Un debate centrado en las necesidades educativas y sociales de la población debe concebirse de forma global de modo que se manejen todos los aspectos. Así, por ejemplo, no es pertinente proponer el cierre de determinados centros o grados que se ofrezcan en dos universidades distintas si no se plantean mecanismos y recursos materiales suficientes que favorezca la movilidad del alumnado entre regiones. Igualmente, entre otros factores, habría que considerar el impacto regional que pueden tener o no las universidades en el territorio. 5 Dentro de esta tendencia general, existen diferencias notables entre las universidades públicas y privadas: por un lado, se observa que las universidades públicas son las que han tenido y tienen en la actualidad más alumnos matriculados (en torno al 90%), y por otro, que a pesar de ello, en los últimos años ha habido un ligero incremento de alumnos matriculados en las universidades privadas. Tabla 1. Estudiantes matriculados por años y tipo de universidad, (2005-2013) Curso Total Pública % Privada % 2005-2006 1.442.081 1.303.109 90,4 138.972 9,6 2006-2007 1.423.396 1.283.621 90,2 139.775 9,8 2007-2008 1.389.249 1.244.465 89,58 144.784 10,42 2008-2009 1.366.542 1.218.344 89,2 148.198 10,8 2009-2010 1.362.172 1.212.030 89 150.143 11 2010-2011 1.441.100 1.272.189 88,3 168.911 11,7 2011-2012 1.486.453 1.294.381 87,1 192.072 12,9 2012-2013 1.492.391 1.311.146 87,9 181.245 12,1 Fuente: Estadísticas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013. En segundo lugar, si valoramos el peso de los estudiantes universitarios dentro de su grupo de edad, la tendencia es mucho más acusada. La tasa neta de escolarización universitaria de la población de 18 a 24 años refleja un progresivo incremento entre 2008 y 2012, de más de 4 puntos porcentuales (pasando del 23,8% en el curso 2008-09 al 27,9% en el curso 2011-12), que se explica tanto por el aumento del número de estudiantes universitarios como por el impacto que ha tenido la propia reducción de la población de este grupo de edad. Este indicador, también permite constatar que existen realidades territoriales diferenciadas que merecen ser tenidas en cuenta. En Madrid, por ejemplo, en el curso 2011-12 se alcanzó una tasa del 41%, mientras que en Baleares fue de 10,5%, una de las más bajas de España7. Y finalmente, tomando como referencia los alumnos que acaban los estudios universitarios, también se observa una tendencia al alza. El número de egresados universitarios se ha incrementando un 5,6% en el último decenio (y un 83,4% si se consideran los últimos 20 años). En total, en el curso 2010-2011 hubo 217.240 estudiantes graduados, de los cuales el 84,3% procedieron de las universidades públicas y el 15,7% de las universidades privadas. Estos datos ponen nuevamente en cuestión, no sólo la demanda de estudios universitarios, sino también el supuesto abandono o la falta de compromiso con los mismos por parte de los alumnos. Son cada vez más lo alumnos que se matriculan en las universidades españolas y son también más los que finalizan sus estudios. En suma, todos estos datos permiten constatar que los estudios universitarios en España siguen teniendo un papel relevante tanto en el número de alumnos y alumnas matriculadas como de graduadas (concentrando casi a un tercio de la población de 18 a 24 años). Y lo son, entre otras razones, porque la universidad -a pesar de las difíciles perspectivas laborales de los estudiantes- sigue siendo hoy en día un elemento de valor 7 Realidades que, en todo caso, responden a una diversidad de factores, entre los que figuran por ejemplo, las propias características de la estructura productiva y de empleo de cada una de las regiones o el mayor o menor desarrollo de los estudios secundarios como vía de acceso al empleo (Formación Profesional y otros estudios secundarios de segundo ciclo). 6 en el acceso al empleo, proporcionando mayores probabilidades para poder encontrar trabajo8. Según los datos de la Encuesta de Población Activa, en el primer trimestre de 2013, la tasa de paro de la población con estudios de tercer ciclo (sin doctorado) fue del 17%, que es considerablemente inferior tanto a la media nacional (27%), como, por ejemplo, a la población con estudios primarios (41%). A pesar de las actuales circunstancias ligadas a un elevado nivel de paro y a unas fuertes dificultades de acceso al empleo, la universidad sigue siendo cumpliendo un papel decisivo en el fomento de la igualdad de oportunidades de la población, permitiendo luchar contra las diferencias económicas sociales de partida. La eliminación, bien de universidades o bien de titulaciones, única y exclusivamente a partir del criterio del coste/formación/alumno supondría la fractura efectiva del modelo de universidad existente -ya de por sí debilitado por las sucesivas reformas-, lo que alejaría de forma definitiva la universidad de las necesidades sociales de la población. 2.2.- Personal Docente e Investigador (PDI) La reducción del precio de la fuerza de trabajo ha sido la política seguida por el ejecutivo del Partido popular. La primera y más nítida expresión de este propósito la plasmó desarrollando una reforma laboral - Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo- en la que para incentivar la contratación abarató el despido, en lugar de desarrollar otras políticas económicas y fiscales. Y en ese sentido, este RDL también toca este aspecto al incrementar la jornada lectiva del personal docente y en el punto 4 del art. 6 establece9 el régimen de dedicación del profesorado universitario. Un aumento de dedicación que está muy en consonancia con la política de ahorro de costes. Con esta medida se pretende disminuir la contratación de profesorado no permanente, pero no solo eso. Lo que sucede en el PDI hay que analizarlo como un sistema de vasos comunicantes y medidas como esta, de ampliación de la jornada docente que aparentemente afectan de modo directo al personal docente en régimen de dedicación a tiempo completo, afectan también directamente al resto de las figuras contractuales. Si no hay renovaciones de contratos e incluso despidos del profesorado no permanente alguien tiene que cubrir esa docencia y para ello, en general, y salvo casos específicos 10, se aumenta la dedicación docente de estos profesionales y además se interpreta que la duración de la jornada es tiempo de dedicación docente. Hay que señalar que antes de este RDL y siguiendo lo aplicado en las enseñanzas medias, algunas universidades habían elaborado normas propias en las que se dictaba este cambio en las condiciones de trabajo de profesoras y profesores. Dos ejemplos de esta política de recursos humanos los encontramos en la Universidad Complutense y en Carlos III de Madrid. En la primera se hace una “Actualización de la dedicación docente del profesorado” para el curso 2011-2012 y en la segunda, en algunos departamentos, se 8 En este ámbito es conveniente recordar que en España existe un importante déficit de formación secundaria (como por ejemplo, la Formación Profesional). La distribución de la población en España según nivel de estudios tiene forma de “reloj de arena” con un gran número de personas con estudios primarios y estudios de tercer ciclo. 9 Modificando el art 68 de la Ley Orgánica de Universidades. 10 De 24 créditos al año se reduce a 16 la dedicación de quienes posean 3 o más sexenios. 7 apuesta por juntar clases magistrales para abaratar costes. De este modo la aplicación de Bolonia resulta imposible cuando una persona imparte la docencia a dos grados distintos, de cursos diferentes, con preocupaciones, formaciones e intereses variados y a estos además se suman los y las estudiantes Erasmus. A lo que se añade que sean distintas las docentes que imparten las prácticas y las clases teóricas. La ecuación resulta clara, más horas de docencia para grupos más numerosos. Algo que denunciaba como una forma de trabajo taylorista el catedrático de Sociología del Trabajo, Juan José Castillo, en 2011, pidiendo que también en la universidad hubiera un trabajo decente11. Así, la universidad, que aparecía como una institución prestigiosa y prestigiada socialmente y que este prestigio ha hecho difícil la denuncia de lo que allí sucedía como si las reformas no le afectara, aparece ante el público y los medios –y el anterior artículo lo muestra- como un centro de trabajo cualquiera donde las personas trabajadoras, cansadas de ver como se deterioran sus condiciones de trabajo, empiezan a clamar por un trabajo digno. Es cierto que la situación actual no es excepcional y que el deterioro de las condiciones de trabajo ha sido progresivo, por ejemplo, conviene menciona la “PASificación” del PDI. Algo que recoge muy bien el Informe para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español (2013:29) elaborado a propuesta del Ministro Wert, cuando dice que “desde hace años y al amparo de las mal llamadas ´nuevas tecnologías´ el PDI está asumiendo cada vez más funciones administrativas que no le son propias”. Esto en cuanto a contenidos del trabajo, pero estábamos analizando la dedicación docente. Y en cuanto a esta, el artículo cuarto del Real Decreto-ley 14/2012, establece que al personal funcionario docente sin sexenio en activo se les amplía su dedicación máxima de 24 a 32 créditos al año, mientras aquellos que ostenten un sexenio su dedicación lectiva se mantienen en 24 créditos. Esto supone un incremento de 8 créditos al año (aproximadamente 3 horas lectivas más a la semana) esto es, un 33%. A este aumento cuantitativo de docencia hay que añadirle las horas de trabajo que se precisan para dar esa docencia. Si se incrementa el número de horas lectivas, las horas previas - de preparación- y las posteriores -de corrección de trabajos- también se incrementan en una proporción similar. Por ello, tanto el aumento de alumnos por aula, como el de horas docentes son elementos evidentes por los cual se reducirá la calidad. Si nos fijamos por ejemplo en la educación primaria, los cinco países de la UE mejor situados en el Informe PISA de 2009 son Finlandia (con 19,8 alumnos por aula), Bélgica (20,1), Estonia (18,1), Polonia (18,7) e Islandia (17,8) cuando la media europea es de 21,4 alumnos y alumnas por aula. En España el ratio es ligeramente inferior a la media europea de 21,1 alumnos/aula. Lo cual se reproduce también en Secundaria, donde todos los países anteriores tienen ratios inferiores a la media, menos Polonia que sube hasta el 23,3. Pero también el aumento de la carga docente va en detrimento de la calidad. También en Primaria y Secundaria los mejores resultados escolares se obtienen en países como Finlandia, con una jornada lectiva inferior a la española en un 30%. 11 http://www.nuevatribuna.es/opinion/juan-jose-castillo/tambin-en-la-universidad-por-un-trabajodocente-decente/20110920114528061975.html 8 En el caso de la universidad sabemos – gracias a la información que aporta la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE)- que la media de los alumnos y alumnas matriculadas por profesor a tiempo completo en el cursos 20082009 era de 12,49 y el número de matriculados por personal de administración y servicios12 sería de 20,79. Es conocido que el ratio de estudiantes respecto a PDI es muy diferente por ramas y que mientras el mayor volumen de estudiantes está en C. Sociales y Jurídicas (20,8 por cada PDI en ETC), son las Ciencias las que tienen el ratio más bajos (4,3). Sería muy interesante realizar un estudio comparativo de qué sucede a partir de ahora para evaluar racionalmente todos estos aspectos, lo cual y dado el periodo transcurrido hasta el momento no es posible. Pero sin poder cifrar objetivamente esta cuestión no parece correcto disociar ratios y calidad, como se está haciendo desde el ejecutivo. Tener estos datos respecto a universidad sería interesante pues como se demuestra “afirmar que no hay relación entre ratios y resultados educativos es faltar a la verdad” (Martínez, 2012:20). Al igual que se comentó en el primer epígrafe la segmentación y gradación que se está estableciendo en la universidad aquí también se observa. Se establece cierta distinción entre el personal docente en función no de su categoría, sino del reconocimiento de sus sexenios, ya que son los sexenios el criterio que se aplica. Así, mientras a los catedráticos y profesores titulares se les reconoce en esta norma la plena capacidad docente e investigadora, esta se le niega ahora en la práctica a quienes no ostenten un sexenio activo o al quedarse como cuerpo a extinguir los profesores de escuela universitaria. El efecto de esta medida se hará sentir sobre una parte importante del PDI. Según el documento Datos y Cifras del Sistema Universitario Español del años 2013, el 65,4% del personal de las universidades es doctor. En las universidades públicas el porcentaje de doctores se eleva hasta el 67,1%, mientras que en las privadas se sitúa en el 44,5%. En cuanto a los datos de sexenio, el 92,6% de los catedráticos de universidad tiene algún sexenio así como el 68,7% de los titulares universitarios, por tanto el 7,4% de los catedráticos y el 31,3% de los titulares no tienen ninguno. Además la distribución de los sexenios por rama es diferente y así el 80,7% del PDI de Ciencias tiene algún sexenio, mientras en Ciencias Sociales y Jurídicas solo los tienen un 50,8%. En líneas generales, tendemos a pensar que será una parte importante del PDI con dedicación a tiempo completo la que va a ver incrementada su dedicación lectiva. Pero esto, aunque importante a efectos de evaluar la evolución de las condiciones de trabajo, sería una medida menor si se compara con la tendencia a la disminución del personal trabajador y además se apunta hacia la laboralización tanto del PDI, como del PAS. 2.3.- Tasas universitarias El RD 14/2012 modifica de forma sustancial las tasas universitarias -reconocidas como “precios públicos”- de acceso a la universidad, que tienen que ser fijados por la Comunidad Autónoma correspondiente. Se establece una horquilla que será de entre el 12 Que aunque hasta ahora no lo hemos mencionado, nos parece relevante en cuanto pensamos en términos de comunidad universitaria y esta es un sistema. 9 15 y el 25 % del coste real para las enseñanzas de grado. Este porcentaje será aún mayor en segundas matriculas entre el 30 y el 40%. En terceras, alcanzará entre el 65 y el 75%, y ya a partir de la cuarta matrícula será entre el 90 y el 100%. Además los estudiantes extranjeros no comunitarios que no tengan permiso de residencia deberán abonar el 100%. También se contempla que el gobierno pueda modificar esta horquilla en determinadas situaciones y de forma excepcional atendiendo a las características particulares de las titulaciones y a su grado de experimentalidad. Para justificar el aumento de las tasas universitarias, el Gobierno ha utilizado de forma recurrente dos argumentos: por un lado, que existe una (supuesta) necesidad de acercar los precios públicos de los estudios universitarios al coste efectivo de los mismos (lo cual supone, en último término, asumir la lógica managerial en la concepción y papel de una universidad al servicio del mercado); y por otro, el fomento del esfuerzo de los alumnos, mediante el encarecimiento de la renovación de las matriculas (que deriva la carga del aumento de las tasas a una supuesta falta de esfuerzo personal de los alumnos con respecto a sus estudios). Pudiera parecer que el aumento de las nuevas horquillas de precios públicos es una cuantía menor (con un incremento del 15% al 25%), pero la realidad es que para los nuevos alumnos supone un incremento que puede llegar al 66% para el caso de la primera matricula. De igual modo, se penaliza duramente las posteriores matriculas, hasta el 100% en caso de la cuarta matrícula. En los master no profesionales, por ejemplo los necesarios para el doctorado, el aumento es también muy importante entre el 40 y el 50% del coste real para la primera matrícula, y entre el 65 y el 75% de los costes a partir de la segunda matrícula. Y a los extranjeros no comunitarios, esta subida les puede afectar hasta el 100% del coste del grado o máster. El incremento de las tasas universitarias parte de la premisa inamovible de ajustar el precio público de los estudios universitarios a los costes del mercado. Ahora bien, en ningún momento se plantea la siguiente cuestión: ¿bajo qué criterios o variables se asigna el coste de las tasas en el “mercado”?, ¿cuáles son los elementos que componen dicho coste? Además de no detallarse de forma específica cómo se produce la asignación precio/coste de los estudios universitarios, tampoco se mencionan en ningún momento las características propias del “mercado” universitario, que sirve de base para comparar los precios públicos (el cual pudiera considerarse en todo caso poco representativo, si atendemos al “mercado libre” de las universidades privadas). En el curso 2012-2013, el precio medio del crédito de primera matricula en las titulaciones de grado ha sido de 17,9 euros, un 16,7% más caro que en el curso anterior. Este incremento ha sido desigual en las distintas Comunidades Autónomas, lo que ha dibujado un panorama cada vez más heterogéneo en el ámbito de los precios públicos universitarios. A esta heterogeneidad se añaden las propias particularidades regionales, derivadas de distintos factores tales como la fecha en que asumieron las competencias en materia universitaria o los diferentes niveles de experimentalidad de las enseñanzas universitarias que se desarrollan en cada una de ellas. Así por ejemplo, la clasificación de las enseñanzas según su experimentalidad es diferente entre comunidades, como también lo es el abanico de experimentalidades y el precio que le es asignado. El rango de precios en estos estudios se distribuye en el caso de la experimentalidad mínima entre 9,85 euros/crédito matriculado por primera vez en Galicia hasta 25,27 euros en 10 Cataluña. En la máxima experimentalidad el rango abarca desde los 12,49 euros de Andalucía (que no distingue entre experimentalidades) hasta 39,53 euros en Cataluña. Las Comunidades Autónomas, en términos generales, han incrementado el precio de las segundas, terceras y cuartas matrículas, adaptándose así a lo establecido en el RD 14/2012. El incremento es especialmente significativo en las terceras y cuartas matrículas, de manera que aquellos estudiantes que repitan una misma asignatura por tercera, cuarta o sucesivas veces estarán claramente penalizados. Así por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el coste del precio público del crédito matriculado por primera vez en los estudios de grado ha aumentado un 38% entre 2011 y 2012 y un 45% desde 2010, frente al incremento medio que se sitúo en un 16 y un 22% respectivamente. El aumento de 2012 supone 25 euros más en la primera matrícula, 45,4 en la segunda, 85,2 en la tercera y 113,5 en la cuarta y sucesivas. Las consecuencias inmediatas no se han hecho esperar: cuando deberían estar pensando en aprobar sus exámenes de junio, más de 7.000 estudiantes de las universidades madrileñas pueden perder el curso por no abonar las tasas de matrícula según las cifras facilitados a Efe por cinco de las seis universidades públicas madrileñas. En este curso 2012/2013, en torno al 3 % de los cerca de 240.000 estudiantes tienen pagos atrasados13. El segundo gran argumento a través del cual se justifica el incremento de las tasas universitarias es la falta de esfuerzo de los estudiantes con respecto a sus estudios. Está extendida la opinión de que el rendimiento académico de la universidad española es muy deficiente. Los análisis que han contribuido a conformar y difundir esta opinión se han concentrado en observar el sistema de producción docente como una realidad contenida en sí misma, y a la que no es susceptible de análisis comparativo, valorando datos parciales de los cuales suelen extrapolarse conclusiones generales. La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) comenta como es destacable la rotundidad con la que algunos estudios cifran el coste del supuesto 30% “abandono/fracaso escolar” como un “despilfarro anual de 2.960 millones de euros al año, es decir, casi el 0,27% del PIB.”. Una conclusión gravísima –y en nuestra opinión poco fundamentada- si consideramos la realidad académica comparada de los sistemas universitarios. El error de apreciación es doble. En primer lugar, cuando se utiliza un indicador, en este caso la “tasa de abandono” debe prestarse mucha atención a lo que mide. La “tasa de abandono” que proporciona como información el Ministerio de Educación, y que se ha utilizado como referencia, mide el abandono de una titulación en una determinada institución, no el abandono de los estudios universitarios. Es decir, cuando un estudiante al finalizar el primer curso de Ingeniero de Caminos, decide trasladar su matrícula a Ingeniero Técnico de Obras Públicas aparece en el indicador referido como que ha “abandonado”. Pero sólo ha abandonado la enseñanza en la había estado matriculado, no sus estudios universitarios. En segundo lugar, el análisis de cualquier proceso productivo es muy limitado encerrado en sí mismo, cerrando los ojos a la naturaleza de su rendimiento y a la comparación con otros productores del mismo bien o servicio. Y las preguntas que cabe 13 http://www.publico.es/espana/456479/mas-de-7-000-universitarios-de-madrid-pueden-perder-el-cursopor-impago. 11 plantear a ese respecto son bien sencillas, ¿existe algún sistema universitario en el mundo en el que la tasa de éxito (número de egresados, respecto a los de nuevo ingreso en el año n-duración planes de estudio) de sus alumnos sea del 100%?, ¿existe algún sistema universitario en el mundo en el que la tasas de rendimiento académico (créditos aprobados sobre matriculados) sea del 100%?; ¿existe algún sistema universitario en el mundo en el que la tasa de abandono de los estudios universitarios sea cero?. La respuesta a la primera pregunta la analizaremos a continuación, las respuestas a la segunda y la tercera, que indudablemente tienen relación con la primera, se desconoce, dado que no existen estadísticas internacionales al respecto (CRUE;2011). La Conferencia de Rectores señala que la información disponible respecto al rendimiento académico de los diferentes sistemas internacionales, suele incluir tres datos de relevancia: el porcentaje de estudiantes universitarios respecto a la cohorte de edad típica de cada país para acceder a los estudios superiores y que cumplen con los requisitos de acceso; el porcentaje de los entrantes que han conseguido un diploma universitario; y la tasa de éxito en la enseñanza superior, dividiendo el número de diplomados en el curso (n) por los estudiantes que corresponden a la edad típica de obtención de un diploma en dicho curso (en España 6 años), calculada sobre los estudiantes que ingresaron en el curso (n-duración típica de los estudios para obtener un diploma). Con ello, en el curso 2010-2011 los estudiantes de grado alcanzaron un rendimiento medio del 69,7% (relación entre créditos aprobados y matriculados), una tasa de éxito del 83,1% (relación entre créditos aprobados y presentados) y de evaluación del 83,9% (relación entre créditos presentados y matriculados). Por su parte, los estudiantes de master alcanzaron una tasa de rendimiento superior a la de los estudiantes de grado (con una tasa media de rendimiento del 86,9%, la de éxito en el 97,5% y la de evaluación en el 89,1%). En términos de resultados, es igualmente importante el número de tesis doctorales que se leen en España, un dato que sigue creciendo: en 2011 se leyeron 9.487 tesis (48% de mujeres), lo que supuso un 8,5% más que el año anterior. En los últimos cinco años el número de tesis leídas en las universidades españolas se ha incrementado un 36,6%. Estos resultados ponen claramente en cuestión el supuesto fracaso o falta de compromiso de los estudiantes universitarios, y rompe con las bases de la reforma contenidas en el RD 14/2012, que trasladan la “carga de la culpa” del encarecimiento de las tasas a los propios individuos. En todo caso, hay que remarcar que la asunción del criterio del coste de los estudios universitarios como único elemento de reforma supone dar un paso más en la mercantilización efectiva de la universidad, deshaciéndose de la función social de la misma, como promotora de la igualdad y justicia social. El incremento de las tasas universitarias atenta claramente “contra el principio de equidad y la premisa – de que el acceso a los estudios superiores debe ser igual para todos y todas y tener en cuenta los méritos respectivos- que subyacen al Art. 26 de la Declaración Universal de los Derechos humanos. Cierto es que la Constitución española no sólo establece la educación como derecho, sino también como obligación” (Moreno y otros, 2012:11-13). 2.4.- Contratación del personal universitario 12 Si en otros análisis Marugán y Cruces14 (2013) al revisar el Informe para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español (2013) analizábamos cómo en España las políticas de austeridad están siendo utilizadas como mecanismo y justificación necesaria para cambiar definitivamente el modelo universitario, al observar los datos y conocer la información que se está publicando sobre condiciones de empleo también nos podemos afirmar que el cambio de modelo de universidad también contiene una modificación de la regulación y la relación laboral de su personal. Se constata una tendencia a la disminución de las plantillas de la universidad PDI funcionario. Según los Datos y Cifras del Sistema Universitario Español (2013) el total de Personal Docente e Investigador en el Sistema Universitario Español en el curso 2010-2011 se ha situado en 115.218 personas, de las que 104.756 están adscritas a universidades públicas - (centros propios y adscritos (4.425)- y 10.462 a universidades privadas. En los centros propios de las universidades públicas el personal docente e investigador se ha reducido muy ligeramente respecto al curso anterior, pasando de 100.600 personas en el curso 2009-2010 a 100.331 en el curso 2010-2011. La reducción se ha producido en los cuerpos de funcionarios, que han pasado de 50.905 en 2009-2010 a 49.468 en 2010-2011, un 2,9% menos. La tendencia a la reducción del personal funcionario además será mayor en la medida que habrá que tener en cuenta la edad de este profesorado cuando el 12,2% de la plantilla docente de las universidades españolas es mayor de 60 años. Tabla 2. Evolución del Personal docente e investigador en las universidades españolas, desde curso 2007-2008 a 2010-2010 Personal funcionario Personal emérito* Personal contratado 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 51.262 51.054 50.905 49.468 1.066 45.200 47.568 49.695 49.797 *En los cursos anteriores a 2010-2011 el personal Emérito quedaba incluido dentro del personal contratado. Fuente: Sistema Universitario Público de España, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). El Personal de Administración y Servicios (PAS) en el Sistema Universitario Español, en el curso 2010-2011, se ha situado en 59.382 personas, de las cuales 54.461 están adscritas a universidades públicas: centros propios (52.842) y adscritos (1.36) y 4.921 a universidades privadas. En los centros propios de las universidades españolas, el PAS se ha reducido en el curso 2010-2011 respecto al curso anterior un 3,2% alcanzando la cifra de 57.927. En las universidades públicas, en centros propios, se ubican 53.105, el 91,7% del total. De ellos, el 60,2% son funcionarios, y el 38,9% son contratados. Tabla 3. Evolución del Personal de Administración y Servicios Públicos en la universidad pública, 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011 “El informe de la Comisión refuerza el modelo de universidad al servicio del mercado”, nuevatribuna.es, 03 Marzo 2013. 14 13 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Funcionarios 30.454 31.709 31.973 Grupo A 7.013 7.528 7.764 Subgrupo A1 2.294 2.634 2.719 Subgrupo A2 4.719 4.894 5.045 Grupo B 2 69 54 Grupo C 22.653 23.486 23.450 Subgrupo C1 14.023 15.204 15.312 Subgrupo C2 8.630 8.282 8.138 Otras sin requisito de titulación 786 626 705 Personal eventual 447 Contratos 21.607 22.088 20.685 TOTAL 52.061 53.797 53.105 Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística del Personal Universitario, 2012. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. A pesar de esta ligera disminución hay que mencionar que el ratio PDI/PAS equivalente a tiempo completo en las universidades públicas sigue siendo ligeramente superior en la universidad pública, frente a la privada. En la pública es de 1,4, mientras que en la privada se sitúa en 1,3. Además de la disminución del personal, de lo cual sería deducible una reducción de la calidad docente, se está apostando por la laboralización del personal, como se puede ver en la tabla nº 2. Este aspecto refuerza uno de los elementos del empleo en la academia que ya apuntábamos en el artículo “De las cátedras de excelencia a las becas de ayudantes. Fragmentación y precariedad en la universidad” (2012)15- que es la: la fuerte temporalidad. Tabla 4. Personal docente e investigador en las universidades españolas, según tipo de centro y sexo. Cursos 2004-2005, 2009-2010, 2010-2011 2004/2005 Temp. Indef. Temp. (%) U. Públicas 54.537 35.772 39,6 U. Privadas 5.409 2.992 35,6 Total 59.946 38.764 39,3 Fuente: Elaboración propia a partir de la Educación, Cultura y Deporte. 2009/2010 2010/2011 Temp. Temp. Indef. Temp. (%) Indef. Temp. (%) 60.652 39.948 39,7 62.365 42.337 40,4 6.318 3.369 34,8 6.437 4.023 38,5 66.970 43.317 39,3 68.802 46.360 40,3 Estadística del Personal Universitario, 2012. Ministerio de Se puede apreciar que el 39,3% de los docentes e investigadores de las universidades españolas tuvo un contrato temporal en el curso 2009-2010 (tabla 4). Desde este punto de vista, es igualmente preocupante, en cierto modo, que en las universidades públicas exista un mayor peso de la contratación temporal (39,7%), que en las universidades privadas (34,8%). Este es un claro ejemplo de la precariedad en el empleo de las universidades españolas, que refleja una tendencia al alza: en el curso de 2010-2011 el porcentaje de personal temporal aumentó hasta el 40% en las universidades públicas y hasta el 38% en las privadas. Y es además un elemento estructural de las condiciones de 15 En el Informes de la Fundación nº 49 de julio de 2012 de la Fundación 1º de Mayo. 14 empleo del personal docente e investigador, si se considera que la tasa de temporalidad media en España en 2004 era del 32%, en 2009, como consecuencia de la fuerte destrucción de empleo, descendió al 25%, y en 2011 se redujo hasta el 23%. La marcada precariedad del empleo de las universidades públicas encuadra dentro del aumento de la temporalidad que se ha generando en todo el sector público. Como ha sucedido a lo largo de la década de los 90, el crecimiento de la contratación temporal de las universidades públicas coincide en el tiempo con la evolución del empleo en las Administraciones Públicas, que ha mostrado un incremento de la temporalidad considerablemente superior al sector privado, y en el que intervienen diversos factores, como la restricción de empleo público y la inadecuada o insuficiente capacidad de financiación para la prestación de servicios con una demanda nueva o creciente, así como la recurrente utilización de las fórmulas de gestión del personal existentes en las propias Administraciones Públicas (Rocha, Aragón y Cruces, 2008). En esta materia el RDL en las enseñanzas no universitarias limita la incorporación del personal de nuevo ingreso y vincula el nombramiento de personal interino y sustituto a ausencias de duración superior a los diez días, por considerar que las ausencias cortas pueden y deben ser cubiertas con los recursos ordinarios del propio centro docente. En cuanto a la enseñanza universitaria la cuestión de la contratación docente la somete expresamente la incorporación de personal de nuevo ingreso a la normativa básica en materia de oferta de empleo público, dado que las mismas se incluyen16 en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. Teniendo en cuenta que la oferta de Empleo Público está congelada – no se cubre más que el 10% de la tasa de reposición en determinados organismos públicos- esto supone que aunque la universidad tenga suficiente dinero para contratar no lo puede hacer sin la autorización del Ministerio de Economía. Esta situación es la más grave, puesto que imposibilita la creación de empleo en la universidad cuando, como se ha visto además de las posibles necesidades por al adaptación a Bolonia, la edad del profesorado docente es muy elevada. Por ofrecer algunos datos, aún en el año 2011 se publicaron 7 convocatorias con una oferta total de 494 plazas de profesorado contratado para atender las necesidades docentes de los departamentos. Se formalizaron 445 contratos. A este aspecto que se le ha dado poca importancia y sin embargo es de lo más grave, puesto que, como se ha nombrado se está dando un cambio de modelo de relación laboral apostando por la laboralización. Esta tendencia ya aparece en los documentos como el de la Fundación Alternativas17 y lejos de suponer una garantía de las personas contratadas al entender que sus derechos están más protegidos al ser fruto del acuerdo con la representación legal de los trabajadores se propone como un método de flexibilizar el mercado laboral. En el caso concreto de la universidad se emplea para poder tener un personal contratado temporal a bajo coste –la figura del asociado es muy gráfica a este respecto- y para conseguir plantillas flexibles. Poco a poco este discurso 16 En el artículo 22.Uno.a) de la Ley 39/2010. 17 Peña, Daniel, (2010). Propuestas para la reforma de la universidad española. Madrid, Fundación Alternativas 15 se ha impuesto y es explicito en el Informe para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español (2013). Este aspecto también fue criticado por Escudero (2013) al analizar el mismo documento, según el cual “un punto fuerte del documento es la apuesta por la "desfuncionarización" del profesorado, lo que habrá generado sonoros aplausos en el PP. Se recomienda la contratación laboral directa e indefinida del profesorado por las universidades bajo las fórmulas de titular y catedrático. Sin necesidad de acreditación previa, mediante una "entrevista y una prueba oral" pero con total autonomía por parte de cada departamento para establecer el procedimiento de selección, incluso hasta para fijar las obligaciones laborales y el sueldo de los contratados, y con el único requisito formal de no poder contratar a los doctores de la propia universidad salvo paso previo por otra de no menos de 36 meses”. Por tanto, si por un lado se apuesta por el personal en régimen de contratación laboral, pero no hay oferta de empleo público ¿qué plantillas quedarán en la universidad? Esta filosofía además de cuestionar las condiciones de empleo nos hace pensar en ¿qué calidad educativa se persigue en la universidad? 2.6.- Becas Otro de los ámbitos que se aborda en el RD 14/2012 es el relativo a la financiación de las becas y las ayudas al estudio. El marco general que se establece determina que la base de financiación de este tipo de ayudas se realizará a través de dos vías: por un lado, los Presupuestos Generales de Estado, que financian la cantidad que corresponde a la horquilla inferior del precio público de la enseñanza (un 15%); y por otro, los presupuestos de las Comunidades Autónomas, que se hacen cargo del límite mínimo del precio público y el propio precio que fijen cada una de ellas. La regulación del tipo y cuantía máxima de becas y ayudas al estudio corresponderá a las propias Comunidades Autónomas, quienes a cargo de sus presupuestos pueden subir este tipo de becas y ayudas, siempre respetando los niveles mínimos. Además, establece que, hasta que no exista un cálculo homogéneo del coste de cada titulación, la parte del coste de la matricula que se financie con cargo los Presupuestos Generales del Estado dependerá del precio público vigente para cada titulación, debiéndose actualizar cada curso. En una primera aproximación, la evolución del gasto público en becas y ayudas estatales destinadas a la educación superior ha experimentado un crecimiento sostenido desde 2004 a 2009. De acuerdo con los datos de la OCDE, en España la cantidad destinada a este tipo de ayudas pasó del 0,04% del PIB en 2004 al 0,11% en 2009, incrementándose en mayor medida que la media de los países de la OCDE (donde las becas y ayudas representaron el 0,14 y 0,29%, respectivamente). Este esfuerzo realizado se ha mantenido hasta el curso 2011-2012, donde según los Datos Básicos del Sistema Universitario Español, elaborados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se han destinado 1.235,4 millones a becas y ayudas para realizar estudios superiores (universitarios, ciclos formativos de grado superior y enseñanzas equivalentes a universitarias) frente a 1.117,1 millones destinados en el curso 2010-2011, lo supone un incremento del 10% entre ambos cursos. 16 Si se desglosa el gasto realizado en función de las distintas becas y ayudas se observa que en estos dos últimos cursos ha habido un descenso del importe destinado a determinadas ayudas, como las Becas y ayudas para los últimos cursos (-33%); los complementos estatales a las Becas Erasmus (-3,2%); las Becas ARGO para titulados universitarios (-63%). En otros casos, como el de las Becas de colaboración -destinadas a facilitar la colaboración de los estudiantes universitarios del último curso en los departamentos en régimen de compatibilidad con sus estudios-, aunque no se ha reducido la inversión destinada a esta partida, apenas se ha modificado, con una inversión de 8,9 millones de euros durante los cursos 2011 y 2012. Dentro de las becas y ayudas universitarias también hay que contemplar las que conceden las propias Comunidades Autónomas, que suelen completar ayudas estatales. En el curso 2010-2011 el importe de las becas y ayudas concedidas ascendió a 1.039 millones de euros, de los cuales 93,6% correspondieron al Estado y el 6,4% restante a las Comunidades Autónomas18. La mayor parte de estas becas y ayudas concedidas se centraron en facilitar la financiación de la residencia (que concentra el 25% de las becas y ayudas), la exención de precios y tasas (22%), el complemento regional a las becas Erasmus (14%), así como ayudas a la excelencia, derivada de los resultados de los alumnos (15%). Como consecuencia de la crisis económica y las políticas de austeridad, las becas y ayudas que conceden anualmente las Comunidades Autónomas se redujeron un 8% entre los cursos 2009-2010 y 2010-2011. La evolución del gasto en becas y ayudas va a sufrir una bajada significativa a partir de 2013. Aunque no existen datos consolidados, los PGE de 2013 constatan la poca importancia que adquiere la partida destinada a becas y ayudas al estudio. Frente a lo que aseguró el Gobierno en su momento, (“que las becas eran junto a los intereses y las pensiones” una de las partidas que se verían aumentadas), la realidad pone en evidencia que sólo suben algún tipo de becas y por una cantidad significativamente inferior a la señalada (23 millones de euros). Las becas Erasmus y Séneca, que para 2012 tenían un presupuesto de 46,7 millones de euros, pasan en 2013 a uno de 21,7, lo que supone un recorte de un 53,5%; es decir, se quedan en menos de la mitad. Las becas y ayudas al estudio para familias e instituciones sin ánimo de lucro pasan de los 27,3 millones de euros del 2012 a los 20,3 del 2013, es decir, un 25,6% menos. En conjunto, dentro del concepto de Becas, de los 1.265 millones de euros en 2012 se pasa a presupuestar 1.222 en 2013; esto es, 43 millones menos, lo que supone una reducción de 3,4%. Esta evolución sigue la política de recortes en Educación en los PGE para el ejercicio 2013, que es de 1.944,73 millones de euros, un 14,4% menor que en el ejercicio anterior, frente a los 2.270,90 millones del año anterior. En términos agregados, el porcentaje de PIB estatal destinado a educación ha pasado en 2009 del 5,07 al 4,81 en 2012, que los Presupuestos Generales del Estado 2012 tuvieron una 18 Últimos datos disponibles referidos al curso 2010-2011, procedentes de la Estadística de Becas y Ayudas al estudio se encuadra dentro de las operaciones del Plan Estadístico Nacional, realizada por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio en cooperación con los servicios estadísticos de las Consejerías/Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas y con la colaboración de la Subdirección General de Becas y de Atención al Estudiante, Orientación e Inserción Profesional del Ministerio. 17 reducción en educación de 326 millones, una cantidad que en 2013 ha llegado hasta los 623 millones y que el propio Real Decreto 14/2012 reduce en 3.000 millones la partida presupuestaria en Educación. La reducción de las becas y ayudas al estudio durante los últimos años es un fiel reflejo de la importancia que se le está concediendo a la educación universitaria, así como a la promoción de un sistema igualitario. Las becas y ayudas al estudio son instrumentos que permiten salvar las diferencias económicas y territoriales existentes, haciendo más accesible la universidad a toda la población. Sin este tipo de recursos, muchos estudiantes se quedarán fuera de un sistema universitario que será cada vez más y más elitista. 3.- Conclusiones Algunos de los argumentos que manejan nuestros mandatarios ya se han utilizado en otras ocasiones. De hecho, el Ministro Wert, para justificar los recortes a la educación, que se aprobaron en el RDL 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, hace referencia a que en España hay un excesivo número de universidades, de abandonos de estudios a un coste elevado y demasiado paro universitario para afirmar la ineficacia de las universidades públicas. Algo que no es nuevo, puesto que la Comunicación de la Comisión europea, en “Movilizar el capital intelectual de Europa: crear las condiciones necesarias para que las universidades puedan contribuir plenamente a la estrategia de Lisboa”19, utiliza los mismos argumentos -la excesiva duración de los estudios, las tasas de abandono y el desempleo entre los titulados universitarios- para no incrementar la financiación, tachándola de improductiva y costosa para la sociedad. Sin embargo, la presente comunicación, en tanto que valoración aproximativa, permite cuestionar los argumentos esgrimidos para reformar el sistema universitario, pues no es tan evidente que exista un número excesivo de universidades, de abandono de los estudios a un coste elevado o que exista demasiado paro universitario, para sostener la supuesta ineficacia de las universidades públicas. La reforma universitaria está suponiendo una pérdida de recursos del sistema universitario, que se están traduciendo en la destrucción de empleo y precarización de las condiciones laborales, que repercutirá en un empeoramiento de la calidad de la docencia. Será, por tanto, una universidad más competitiva a precios más bajos y con peores calidades. Se reducirá la calidad porque subirá el ratio alumno/a/PDIy PAS y se aumentará el tiempo de trabajo de las personas trabajadoras. Así se logrará que no que funciona medianamente bien funcione mal y así justificar que se pueda o bien privatizar o segmentar y dejar una universidad de tercera accesible para todos, mientras sólo unas universidades excelentes y de primera se dediquen a las élites. El RDL 14/2012 forma parte de ese entramado normativo que está permitiendo cambiar el modelo de universidad y que tiene en el cambio de estatuto del profesorado y de sus condiciones de empleo y trabajo del PDI una de sus bazas fundamentales. Que se apueste por la laborización del personal no es para otorgarle mejores condiciones, sino para crear plantillas más flexibles, obedientes y baratas. 19 COM (2005)152 final, pp. 9-10. 18 BIBLIOGRAFÍA BAYLOS, A., “Medidas urgentes todas las semanas”, 22 de abril de 2012. (http://baylos.blogspot.com.es/2012/04/medidas-urgentes-todas-las-semanas.html) CONFERENCIA DE RECTORES DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (2011): Sistema Universitario Público de España, Madrid. ESCUDERO R. (2013): “Los “sabios” de Wert no quieren democracia en la universidad”, en Zona crítica, (publico.es). HERNÁNDEZ ARMENTEROS, J. (Dir). (2010): La universidad española en cifra, Madrid, Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. MARTINEZ, J. (2012): “A menor ratio y jornada lectiva, mejores resultados educativos”, en Revista Trabajadores de Enseñanza (TE) nº 20. MARUGÁN, B. y CRUCES J. (2013): “El informe de la Comisón refuerza el modelo de universidad al servicio del mercado”, en Revista de Estudios, nº 49. Fundación 1º de Mayo. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES (2012): Datos y cifras del sistema universitario español. 2012-2013, Madrid. MECD. MIRAS-PORTUGAL, M. T. y otros (2013): Informe para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español. Entregado al Ministerio de Educación el 12 de febrero de 2013. MORENO, A. y otros (2012): Qué hacemos para que los recortes y las reformas no acaben con un pilar tan básico en nuestra vida como la educación. Ed. Akal. ROCHA, F., ARAGÓN, J., CRUCES, J. (2008): Cambios productivos y empleo en España. Ministerio de Trabajo e Inmigración. URRUTIKOETXEA, M., “Real Decreto-ley 14/2012, recorte en Educación”, Sábado, 21 de abril de 2012 (http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/2012/04/26real-decreto-ley142012-recortes-en.html) 19