PINNEA

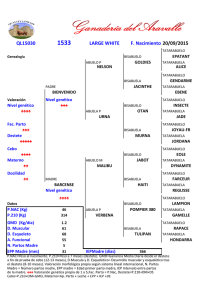

Anuncio

PINNEA Érase una vez un planeta, muy viejo, donde antes había bosques enormes, ahora apenas quedaban cien árboles que le cubrían, a modo de cresta, una pequeña parte de su gran cocorota. Pinnea como antes le llamaban, recordaba una espesa melena verde imbricada con madreselvas y junglas recorriendo de norte a sur la totalidad su vasta superficie. Pinnea fue cambiando sus colores; éstos se fueron transformando de forma imperceptible de verde aguamarina a beige sabana. Sin previo aviso, el alba formó una pantalla de agua atomizada a modo de inmenso espejo. Todo su contorno estaba rodeado de una tela casi invisible de gases grises, desde dentro inapreciables, pero que el espejo de agua pulverizada revelaba claramente de donde procedían. Justo de la superficie de su piel. Los pocos rayos de sol quedaban irremisiblemente atrapados bajo esa suerte de bolsa gris etérea que le envolvía como si de un regalo de mal gusto se tratara. Sus ojos azules comenzaron a entornarse y en ese momento un golpe de tos hizo temblar a todos sus habitantes. Pinnea tenía fiebre. Tanto sudó que sus glaciales comenzaron a derretirse y toda esa agua licuada inundó playas, ríos, ciudades costeras. En ese preciso instante, torrentes de lágrimas invadieron sus ojos y lloró. Momentos más tarde, lluvias torrenciales apagaron momentáneamente el humo que producían las fábricas. La nada reinó unos instantes. El miedo en las miradas de los habitantes se tradujo pasadas las horas en incredulidad ante la información catastrófica en los noticiarios de todo el orbe. A pesar de todo, en la orografía de Pinnea quedaba aún un pequeño lugar de serranía que conservaba inexpugnable el último reducto de pinares, repleto de la ubérrima vegetación que antaño luciera el planeta por doquier. Cerca de ese lugar había un colegio. Dentro de una de sus clases, guarnecido tras la ventana, un niño de seis años llamado Alejandro observaba distraído caer una lluvia incesante sobre su pueblo. Él solía mirar las estrellas por la noche desde la hamaca de su jardín y leer libros de astronomía de sus padres, por lo que sabía que su planeta era solo una pequeña parte del todo que observaba cada noche. El niño vio a través del cristal como unos enormes nimbos cenicientos se formaban en lo alto del cielo, transformándose en dos gigantescos ojos de algodón dulce que clavaron su vista en él. Sin que una sola palabra mediara entre ambos Pinnea a través de su pensamiento, conectó con él e hizo llegar al niño lo enfermo que se encontraba. Entonces Alejandro, abandonando su pupitre se dirigió a la tarima de la clase y encaramándose de un firme brinco, se dirigió a sus compañeros: - ¡Se me ocurre una idea!- grito esta vez ante la sorprendida mirada de todos. ”El día 12/12/2012 todos los moradores de Pinnea andaremos hacía atrás y poco a poco aceleraremos el paso para que el planeta enfermo rote al contrario de su eje hasta volver atrás en el tiempo cien años al 12 de diciembre de 1912” Contaron a sus ancestros lo que sucedería en el futuro si no evitaban poco a poco quemar carbón para alimentar las máquinas pues, pasados los años se convertirían en emisiones de humos de dióxido de carbono y estos a su vez en lluvia ácida que iría a parar en forma de vertidos. Alejandro conoció así a su tatarabuelo, Otto. Era un hombre de campo que sabía que todo lo que existía procedía de la tierra, por lo que pronto entendió el mensaje que le habían traído. - Compartiremos con los demás, lo que aún esté en buen estado y evitaremos fabricarlo dos veces.- Dijo en alto en la plaza del pueblo el tatarabuelo. Sacó del bolsillo de su chaleco un reloj dorado de cadena con tapa y miró a su nieto. -Recuerda hijo: Un grano no hace granero pero ayuda al compañero- dijo abrazando a su tataranieto El reloj del ayuntamiento empezaba a dar sus primeros tañidos. Era ya medianoche, caminaron hacia adelante hasta volver al presente. Al ver que funcionaba este sencillo sistema, el precio se transformó en valor de uso de las cosas. Así transcurrió el tiempo y el último día del año amaneció con una tenue lluvia prístina convertida en rocío. Unos ojos de nubes blancas mostraban agradecidos con un gran arcoíris que Pinnea se había curado y fue entonces mientras miraba al cielo, cuando Alejandro notó que acariciaba un objeto circular con la tapa bruñida. Lo sacó a la luz del sol, abrió la tapa y el reflejo dorado le deslumbró. Dentro había grabada una inscripción con letras cursivas. “Solo el tiempo te pertenece, él te dirá lo que has ganado, aprovéchalo” Alejandro sentado en el lugar más bonito de su pueblo, observaba el majestuoso espacio que se abría ante sus ojos.